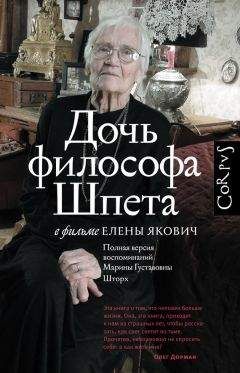

Елена Якович - Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх"

Описание и краткое содержание "Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх" читать бесплатно онлайн.

В 1922 году, когда из России были изгнаны лучшие ее умы, выдающийся русский философ Густав Шпет отказался покинуть страну на так называемом «философским пароходе». В 1937-м он поплатился за это жизнью. Его младшая дочь Марина родилась в 1916-м. На ее долю выпали все тяготы эпохи, но два десятилетия рядом с отцом она вспоминает как праздник. Ученик Гуссерля, блестящий мыслитель, эрудит и неподражаемый собеседник, Шпет дружил с Андреем Белым, Качаловым, Москвиным, Балтрушайтисом, Щусевым, Пильняком, в доме собирался цвет интеллигенции. Эта книга не просто воспоминания, а никогда не прекращающийся диалог дочери с отцом, расстрелянным, когда ей был двадцать один год. В ее рассказе проходит жизнь нескольких поколений семьи, где среди предков были Гучковы, Зилоти, Рахманиновы, а среди родственников Екатерина Максимова и Борис Пастернак. Режиссер Елена Якович, автор фильмов об Иосифе Бродском, Василии Гроссмане, Сергее Довлатове, создала эту книгу по своему фильму «Дочь философа Шпета» и тридцатичасовой записи бесед с 96-летней Мариной Густавовной Шторх, чья удивительная память и богатейший архив писем и фотографий сохранили в подробностях эту уникальную часть истории ХХ века.

Мой папа был известный философ «серебряного века» Густав Густавович Шпет. Мама – урожденная Гучкова, бабушка – урожденная Зилоти, прабабушка – урожденная Рахманинова, Юлия Аркадьевна Рахманинова. Ее брат Василий был отцом Сергея Рахманинова. Так что моей бабушке композитор Рахманинов приходился двоюродным братом. А Александр Ильич Зилоти, знаменитый пианист и дирижер, – родным братом. Маме они приходились дядьями, а мне дедами.

Мама была из очень богатой и буржуазной семьи Гучковых. Все эту фамилию знают, потому что даже в советские, самые запретные для знаменитостей тех лет годы фамилия братьев Гучковых фигурировала. Их было четверо – Николай и его брат-близнец Федор, затем Александр, потом Константин, мой дедушка.

Старший брат Николай Иванович Гучков, или по-нашему дядя Коля Гучков, был городским головой в Москве с 1905 по 1912 год. Он оставил по себе хорошую память: восстановил город после декабрьских боев, ввел бесплатное начальное образование и первый электрический трамвай.

Другой, самый главный, – Александр Иванович Гучков, называемый в нашем доме дядя Саша, – был главой партии октябристов, председателем 3-й Государственной думы, а в промежутке между революциями – членом Временного правительства и военно-морским министром. У него всегда были натянутые отношения с императором. Они друг друга недолюбливали. И за отречением к Николаю Второму в Псков вместе с Шульгиным ездил Александр Гучков, то есть мамин родной дядя Саша.

Еще один брат, Федор Иванович Гучков, был одним из создателей «Союза 17 октября» и редактором газеты «Голос Москвы». Он очень дружил с дядей Сашей, был таким же храбрым человеком, авантюристом и любителем сильных ощущений. Они вместе ездили в Османскую империю, чтобы изучить положение армян, совершили рискованное путешествие в Китай, Монголию и Среднюю Азию и, наконец, отправились в Трансвааль на англо-бурскую войну защищать буров. А в русско-японскую Федор Гучков возглавил летучий санитарный отряд в Сибирском корпусе генерала Иванова. Он умер очень рано, в 1913-м, не дожив до «великих потрясений».

В отличие от своих братьев, мой дедушка Константин Иванович Гучков, самый младший из них, политикой не занимался. Он был председателем Московского городского общества взаимного от огня страхования и членом правления двух московских банков – Частного коммерческого и Учетного, то есть банкиром и предпринимателем. Видимо, в нем сработала та коммерческая жилка, которая за четыре поколения вывела Гучковых из крепостных через ткацкую мануфактуру в общественно-политическую элиту предреволюционной России. И еще он был самым красивым из братьев.

Моя бабушка Варвара Ильинична Зилоти вышла за него замуж. А через несколько лет, в сентябре 1903-го, ее младшая сестра тетя Маша стала женой Александра Ивановича Гучкова. Так две сестры Зилоти вышли замуж за двух братьев Гучковых.

Все братья после революции эмигрировали в Париж: и дядя Коля, и дядя Саша, и мой дед. Франция для них была не чужая страна: их мать, моя прабабка, была француженка со странным именем – Корали Петровна Вакье. Я их никого не застала. Лишь однажды дедушка прислал из-за границы письмо лично мне. Потому что он был еще и моим крестным, а тогда к этому относились очень серьезно, принимали ответственность на всю жизнь. Крестной матерью моей стала жена Александра Ивановича, бабушкина сестра тетя Маша, а сам Александр Иванович Гучков был свидетелем при моем крещении. Этот крестильный документ, где значатся все их имена, у меня сохранился. Мой дедушка и Николай Иванович Гучков лежат на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Когда в начале 90-х я была во Франции, то навестила их там. А прах Александра Ивановича Гучкова захоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Еще я помню, как в двадцать первом году мама ходила во французское посольство, чтобы отправить в Париж бонну с ребенком Александра Ивановича и тети Маши. Когда они эмигрировали, то взяли с собой дочку Веру. А у них был еще младший сын Ванечка, не совсем здоровый. Первый их мальчик умер младенцем, второй, Левушка, умер в шестнадцатом году. Всегда очень все о нем жалели, говорят, очень уж интересный, хороший мальчик был. Умер он одиннадцати лет от воспаления мозга. Осталась Вера. Потом родился этот младший ребенок-даун. Тогда еще этого слова не знали, но был он какой-то не такой. Но его обожала мать и обожала нянька. Когда Александр Иванович Гучков уезжал, тетя Маша решила остаться с сыном, она потом отдельно эмигрировала из России. Няня ей обещала, что от этого мальчика она никуда не уйдет и никогда его не бросит. И она осталась с ним пожизненно. Я помню этого Ванечку, он приходил к нам, мы с ним играли. Ну, мы не понимали, конечно, что он не совсем здоров. Из-за этого ребенка маме-то и пришлось ходить во французское посольство, как только стало немножко поспокойнее, объяснять, что родители у него в Париже, отец и мать, и его необходимо отравить во Францию вместе с няней. И представьте себе, ей это удалось.

Бабушка не уехала вместе с дедушкой, потому что двое ее старших детей – дядя Юра и моя мама – оставались здесь. Все мужчины с фамилией Гучковы, которые не покинули Россию, были арестованы либо расстреляны. А жен все-таки не трогали.

Вот дядя Юра, мамин родной брат, из-за которого бабушка осталась, просто не вылезал из ссылок: сначала в Вятку его сослали, потом на три года, кажется, в Пермь. В промежутках он приезжал в Москву, иногда даже работать начинал. Полгода пробудет в Москве – следующий арест… Первые ссылки в 20-х годах были еще «мягкие» – так, на три – пять лет. Потом, уже где-то в тридцатом году, его отправили в Карагандинский лагерь, и там он окончил свое существование.

Мне кажется, я себя помню с перерывами и «заскоками» примерно с трех лет. Первое мое воспоминание – пожар, который мы смотрели с сестрой весной девятнадцатого года. Мы с ней сидели на окне и, как две маленькие дурочки, все время засовывали пальцы в рот, чтобы научиться свистеть. Думали, что научимся и вызовем пожарных. Наши окна выходили во двор, и мы видели, как на классических золоченых телегах с непрерывно гудящими трубами и рожками начали прибывать пожарные в медных касках и ставить лестницы, цепляя их за крышу… Было звонко и красиво. Мне было три года, а моей сестре Тане пять, она на два года старше.

Потом мама рассказывала, что она откуда-то прибежала, когда пожар уже начался. И единственное, что спросила: «Серова взяли?» – «Забыли!» – крикнул Михаил Анатольевич Мамонтов, владелец этого Серова, большой друг нашей семьи, сам художник и издатель. И бросился к пожарным: «Любые деньги даю, только вот Серова из кабинета достаньте». Они пошли и вернулись ни с чем. Так картину Серова и не спасли.

Горел наш флигель. Мы с мамой, папой и сестрой жили в так называемом «большом доме» по адресу Долгоруковская, 17, неподалеку от нынешнего метро «Новослободская». Это был трехэтажный, каменный, начала прошлого века доходный дом. Тогда всю Долгоруковскую застроили доходными домами – на сдачу. Наш дом и сейчас жив. Мои родители снимали там квартиру. А во дворе у того же хозяина был флигель – один этаж каменный, другой деревянный. И вот этот флигель мой дедушка Константин Иванович Гучков купил для мамы в шестнадцатом году, когда я родилась. Он очень уговаривал ее взять, но мама, словно предчувствуя, что через год будет революция, сказала, что не хочет никакой собственности, и отказалась. На ее большое счастье. Это сильно упростило ей жизнь. А вот бабушка Варвара Ильинична, бедная, влипла. Потому что дедушка оформил флигель на ее имя, чем лишил ее после революции на многие годы вперед всяких гражданских прав. И не только самого существенного, с точки зрения властей, избирательного права, а с нашей житейской – самое трудное было обходиться без продовольственных карточек, которые нет-нет да и появлялись на протяжении всего двадцатого века. Первый раз в голодные годы после Гражданской, второй раз в тридцатые, затем в Отечественную войну, и дальше еще несколько раз. И здесь как раз выяснилось, что бабушка не получила карточек, потому что она «лишенка». Так как была «домовладелицей» сгоревшего флигеля. Я еще помню, как мы детьми играли на кованой чугунной лестнице, уходившей прямо в небо среди его почерневших обуглившихся останков.

Второе мое яркое воспоминание – рождение брата в июне девятнадцатого, через несколько месяцев после пожара. Я не задавала вопросов, откуда он взялся. Естественно, его ночью принес ангел. У нас в России или ангел, или аист, никто же не рожал! А я рано была воспитана на стихах Лермонтова и Пушкина. Их книжки в позолоченных переплетах всегда лежали на овальном столике возле маминой кровати – два тома Лермонтова и толстый том Пушкина. Нам с сестрой очень нравилось их разглядывать, особенно Лермонтова, потому что возле каждого стихотворения были очень красивые картинки. И как книжку раскроешь, сразу стихи про ангела:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх"

Книги похожие на "Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Якович - Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх"

Отзывы читателей о книге "Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх", комментарии и мнения людей о произведении.