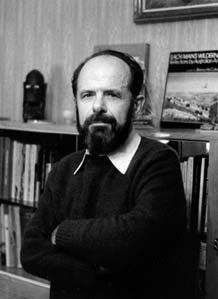

Владимир Бибихин - Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Вспоминаю Вас здесь с любовью и желаю всем, и Роме, и Володику, и Олежке всего доброго.

Целую

Христос Воскресе!

Ольга

Азаровка, 25.7.1998.

Дорогой Владимир Вениаминович,

поздравляю Вас и Ольгу со всеми прошедшими именинами и с днем венчания! Я так рада, что нам удалось поговорить хотя бы по телефону. Хочется, конечно, повидать Вас и Ольгу и мальчиков — и Ваш дом, который наверняка не развалится […] Когда-то отец Димитрий сказал […], что художник обязан быть здоровым, не то он передаст свои недуги произведениям и тем, кто будет их смотреть. Неужели это до такой степени буквально? Вообще-то мне давно кажется, что по сочинениям можно ставить медицинские диагнозы авторам, в каком-то роде то, что называют стилем, — что-то вроде кардиограммы. Ах, все устроено слишком строго, никуда не скроешься. А хочется сказать: «Чур, не считается! Во вдохновении я превосхожу себя! Причем здесь мой насморк?»

Видели ли Вы мою речь в «Русской мысли»? [44] Она чуть-чуть сокращена. Мне важно было бы услышать Ваше впечатление. Я оставила текст отцу Димитрию: интересно, как ему это покажется. Интересно — не то слово: страшно. Он никогда всерьез не говорил мне, что думает о моих сочинениях; не знаю даже, считает ли он это достойным думанья. Или мудреностью, что скорее всего. Тем описанным Вами «третьим подходом к уравнению», «самозванным гностицизмом». В Вашем описании этого третьего беснования я вижу много своего. Во всяком случае, природную склонность к этому «волшебному зеркалу». Конечно, не в духе Гоголя — но тут возможно множество вариаций. Можно так же глядеться не в «правильную», а в «трагическую» веру. Настоящее должно быть проще. Когда мы последний раз разговаривали с отцом Димитрием, какая-то женщина, подведя девушку, спросила: «Батюшка, вот она не знает, где здесь Николай Угодник?» Он поглядел на нее — милое лицо, в самом деле, испуганное, как в чужом месте, — и засмеялся: «Миленькая! Ты с ним еще не знакома? Пойдем, представлю тебя Святителю!» Обнял ее и повел к его образу, не тому, что в иконостасе. — Вот это не волшебное стекло.

Он спрашивал о Вас, починили ли Вы машину. Я сказала, что нет, но выпустили книгу. Он с большим вниманием спрашивал о ней.

О Риме. […] Как жаль, что Вы так там и не побывали. В книге о жизни Папы я прочла, что он с юности мечтал о затворническом монастыре, чтобы там принести — как он говорит — holocaust [45] Господу. И он приносит это всесожжение, это видно и страшно видеть. Как мелко выглядит рядом с этим все другое… Между прочим, из застольных разговоров. Патрик говорит: «Святой Отец, вот Вы все о христианских корнях Европы, а как же мусульмане? их теперь много в Европе, и что им делать с этими корнями?» Папа невозмутимо: «Им нужно напомнить про Пуатье. Это ведь, кажется, недалеко от Женевы». «Так Вы, Святой Отец, благословите новый крестовый поход?» Папа убежденно: «Да». Общее молчание. Папа: «Против нас!», ударив себя в грудь. Pas mal?

Мне много еще чего было бы рассказать про Италию. Про Франческу и город Senigalia, про мозаики Равенны. Войдя в S. Apollinario in Classe, я закричала от восхищения! Даже римские мозаики еще не то (или уже не то: на два века позднее). Кроме прочего, это откровение зеленого цвета. Дальше зеленый уже никогда так не являлся в храмовом искусстве, исчез. А там — сияющая зелень и на ней белые овцы. Становится очевидно, почему у «золотого» и «зеленого» может быть один корень. Да, «белые ягнята на горе зеленой!» Совсем еще античность, но по-другому окрыленная.

И потом — тот же сверкающий зеленый на склонах гор Умбрии. Вот там я сказала: здесь мне и нужно жить не отлучаясь. Здесь можно писать. Кажется, в России больше нельзя. — Мы были там в горной деревушке, по ту сторону горы, за которой Ассизи. — Я рассказала отцу Димитрию о том, как наконец нашла себе место на земле: в Умбрии. Он ни секунды не удивился, спросил: «А крестьяне сдадут дом?» Если бы мне такую дали премию: хижину в Умбрии… Старуха пекла там лепешки среди тяжелых скамей и столов, и пахло, как в детстве в русской деревне. Крестьянство вненационально, я давно в этом убедилась: в Шотландии, в Сванетии, в Умбрии оно то же. Как аристократия? потому что из того же феодализма? И именно крестьянский мир кажется мне поэтическим. Наверное, потому, что это первые впечатления, безоговорочно одобренные моей душой: такой ритм, такая речь, такие люди и вещи… Как ни странно, и меня там обычно любят — совсем не крестьянское существо, но, наверное, для такого там отведено свое место: странник, бобыль… «мирской человек», как говорила бабушка, что значило: «тот, кого держат всем миром» (как был «мирской бык»). Интересно, на каком языке заговорила бы под горой Субазио Муза? Конечно, пришлось бы завести и мотоцикл — motorino — или лошадь, как там у всех. Ездить в умбрийский сельмаг. И изредка навещать Рим. Знаете, каждый раз, как показываются Аврелиановы стены, сердце замирает. Проверено, хотя и непонятно, почему.

Я читаю здесь в Азаровке Вашу книгу. Лекции прочла, записи еще не все. У меня складывается впечатление об этой книге как об учебнике аскетики. Вы думаете о целом, но самое острое впечатление — как раз от различения, от навыка различать (начиная с разбора Вяч. Иванова). Жесткого, в общем (более жесткого, чем привычный мне), но очень изящного. Поэтому это трудное чтение: за ним трудная жизнь. Особенно важными — в том, что я пока прочла, — мне показались два различения: «видеть» и «быть увиденным», «вызвать весь свет на себя» — и «быть не с Ним, а под покровом Его чудес».

Теперь я понимаю Ваше состояние при подготовке издания. Мне кажется, мы с Вами делаем что-то похожее, похоже недозволительное, обнаруживая то, о чем принято молчать, интимное (помните мою панику в связи с эпизодом в «Похвале»?). Смелость, с которой Вы взялись это издать, удивительная. Я надеюсь позже написать Вам больше о книге, пока я в нее вникаю. В ней столько поразительно чуткого, прозорливого! О Белинском, например, о «духе неосознанной реформации с печальным бессловесным Христом…» И может быть, Вы сказали об этом потому, что дух этот еще бродит и ждет воплощения?

(Прилагая к другой ситуации, которой я была свидетелем: таким же «петушиным криком» казался мне в юности структурализм против глубоководной мудрости вроде Лосева: в нем как будто было больше простой правды совести. И я его выбрала, а не «идеализм» — в лосевском ли, бахтинском ли духе. Интересно, что Вас, кажется, структурализм никогда не увлекал? Меня увлекал своей вызывающей нелиричностью. Чистый холод, мне казалось: парадигмы, синтагмы, доминанты… как в музыке, куда домысливать «образы» излишне, да просто неприлично.)

Многие вещи в книге мне поразительно знакомы, по опыту — и ни у кого, кроме как у Вас, не встречались. О многих вещах я никогда не думала: например, о двойничестве и о двойственности*. (*Впрочем, нет. Вдруг вспомнила стишок, который сочиняла лет в 14 и тогда переживала как что-то важное, но не понимала, что:

Похожи, как медяки,

живут на земле двойники.

Я кутаюсь в воротник:

а если и я — двойник?

Уйду от людей, уйду,

лучше жуком в саду,

мышонком и сквозняком,

но только не двойником!

Приношу извинения за художественные достоинства. Но интересно: почему из первого предположения следует побег в жуки и мышата?)

О добре и зле тоже, между прочим. Как это возможно? И теперь-то для меня это несколько отвлеченные слова. Я думала о «хорошо» и «плохо», наверное, причем не в оценочном смысле («это хорошо»), а в диагностическом («здесь мне хорошо» — что прежде всего значит: «не больно»). Как написал Миша Гронас (помните его?) в недавних стихах:

Время делится на колющее, режущее, тупое —

И с тобою.

Вот что мне пришло на ум, читая, — и ни с чем конкретным, кажется, не в связи — что есть еще одна вещь, кроме той, которую Вы называете «Молнией». Такая же понятийно неуловимая, но другого рода, я назвала бы ее «Эфир», например. Блок назвал «цветным туманом», помните?

И снова мир предстанет странным,

Закутанным в цветной туман.

Это не облако мечты и подслеповатости, наоборот. Когда говорят о «личной жизни», то я представляю что-то голое, не окруженное этим эфиром, который не молния, а нечто постоянное. Не разбивающее границы, а окружающее. Когда мы с Франческой и мужем ее англичанином Гавином, математиком, обсуждали равенские мозаики, Франческа сказала что-то о неисчерпаемости их сообщения. Гавин возразил, что неисчерпаемых сообщений не бывает: коммуникация, запас информации, реципиент и т.п. Франческа сказала: «Но искусство не коммуникация, не передача информации от одного другому! Когда я читаю Данте, самые звучные строки, например,

La gloria di Colui che tutto muove [46],

я не получатель сообщения, а его автор! Это во мне говорится, от моего лица. И Данте, в свою очередь, не отправитель этого сообщения, это в нем говорится. Между кем и кем эта коммуникация? Между каким-то облаком в Данте и каким-то облаком во мне». Я подтвердила ее ощущение. Гавин сказал, что не понимает нас, что таких вещей в схеме информации не предусмотрено. Вот это и есть то, о чем я хотела сказать в связи с Эфиром. Раздетый от этой оболочки человек мне кажется странным. У него все свое. И когда своим «своим» он общается с таким же «своим» в искусстве (приведенная Вами история про «скорчившегося мальчика»), мне это кажется неправильным. Я, пожалуй, поручусь, что это неправильно. По-моему, искусство создается не из натурального человека, а из этого, в эфирном или слабо-световом коконе. Он (этот кокон) из того же вещества (или антивещества), что Молния, но в отличие от ее «вдруг» он непрерывен, в отличие от ее зигзага — по сути шаровиден. Это мандорла? нимб? слава? Радуга? как раз ее образ Вы называете в связи с этим эпизодом в музее: «окаймил невидимой радугой» — то есть у Вас это вернулось в искусство. Искусство не берут голыми руками, даже если это руки такие чуткие, как у Розанова: только воздушными руками, не «своими». Мне кажется, я понимаю исходное значение «своего» как «хорошего». Но еще лучше для меня образ хорошего как «чужого», чудного, неприступного. Кроме того, чему я не могу сочувствовать, это жалости к загнанному (как и в стихах о щенке), в которой слишком ясно обвинение другим. — Почему в их сострадании униженным и оскорбленным столько обиды и злобы? — спрашивал Шаляпин в записках о революции. Я не люблю обличения равнодушных и гладких куда больше, чем самих этих гладких! Я никак не могла объяснить этого Веничке. Вы скажете: а библейские инвективы пророков? Не знаю, что-то другое.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Владимир Вениаминович Бибихин — Ольга Александровна Седакова. Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.