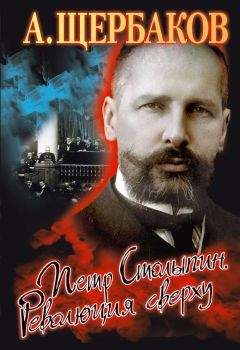

Алексей Щербаков - Петр Столыпин. Революция сверху

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петр Столыпин. Революция сверху"

Описание и краткое содержание "Петр Столыпин. Революция сверху" читать бесплатно онлайн.

Петр Аркадьевич Столыпин вошел в историю не только как ярчайший реформатор, государственный деятель и великий русский патриот, но и как одна из самых противоречивых фигур начала XX века.

Он был обласкан своими современниками, а советские историки втоптали его имя в грязь. Он ставил ультиматумы самому Николаю II, но последними словами его были: "Счастлив умереть за Царя". Его обвиняли в антисемитизме, а он в это время добивался для евреев весьма существенных послаблений. На него совершили 10 покушений, а он продолжал кричать с трибуны Государственной думы: "Не запугаете!".

По иронии судьбы даже вагоны, созданные Столыпиным в 1910 году для перевозки крестьянского скота и инвентаря и впоследствии использовавшиеся для перевозки заключенных, совершенно несправедливо получили дурную славу.

Несмотря на то, что даже главное дело его жизни – аграрная реформа – закончилась полным провалом, тем не менее, Столыпин по праву остался последним героем Российской империи…

…

Помещичьи хозяйства, несмотря на замену оброка барщиной, падали одно за другим; имения закладывались в государственные кредитные учреждения; но взятые оттуда капиталы в большинстве случаев не получали производительного занятия; так дворянские имения, обремененные казенными долгами, не увеличивали производительного оборота в помещичьем хозяйстве».

(В. О. Ключевский)

Помещица Смоленской губернии Елизавета Водовозова пишет в своих воспоминаниях:

«В нашей местности было много крайне бедных, мелкопоместных дворян… Одни из них имели по два-три, а у более счастливых было по десяти-пятнадцати крепостных. Некоторые домишки этих мелкопоместных стояли в близком расстоянии друг от друга, разделенные между собой огородами, а то и чем-то вроде мусорного пространства, на котором пышно произрастал бурьян, стояли кое-какие хозяйственные постройки и возвышалось иногда несколько деревьев… Перед жалкими домишками мелкопоместных дворян (небольшие пространства луговой и пахотной земли находились обыкновенно позади их жилищ) тянулась длинная грязная улица с топкими, вонючими лужами, по которой всегда бегало бесконечное множество собак, разгуливали свиньи, проходил с поля домашний скот…

Как и все тогдашние помещики, мелкопоместные дворяне ничего не делали, не занимались никакою работою. Этому мешала барская спесь, которая была еще более характерною чертою их, как и более зажиточных дворян. Они стыдились выполнять даже самые легкие работы в своих комнатах. Книг в их домах, кроме сонника и иногда календаря, не существовало, чтением никто не занимался, и свое безделье они разнообразили сплетнями, игрою в “дурачка” и “мельника” и поедом ели друг друга… Эти грубые, а часто и совершенно безграмотные люди постоянно повторяли фразы вроде следующих: “Я – столбовой дворянин!”, “Это не позволяет мне мое дворянское достоинство!..” Однако это дворянское достоинство не мешало им браниться самым площадным образом…»

Кроме всего прочего, помещичья собственность являлась во многом фикцией. Так, к 1859 году 44 тысячи имений, в которых числилось семь миллионов ревизских душ[9], были заложены в казну. Больше двух третей дворянских имений, в которых обитали две трети крепостных крестьян, являлись, скажем так, «условной» собственностью. Долга на этих заложенных имениях числилось в 1859 году свыше 450 миллионов рублей.

«Дворянские имения, обременяясь неоплатными долгами, переходили в руки государства. Если бы мы предположили вероятность дальнейшего существования крепостного права еще на два-три поколения, то и без законного акта, отменившего крепостную зависимость, дворянские имения все стали бы государственной собственностью».

(В. О. Ключевский)

При этом господа помещики этого своего двусмысленного положения в упор не понимали. За сто лет[10] они привыкли к тому, что не они живут для государства, а государство – для них. Кстати, почти те же самые настроения наблюдались у дворян во Франции перед Великой французской революцией. Кончилось это для них очень скверно. Типичный признак вырождающегося социального класса – люди с песнями шагали по направлению к пропасти.

К сожалению, ждать сто лет, чтобы дать им спокойно догнить до конца, времени не было. Международное значение Крымской войны можно охарактеризовать словами: «Акела промахнулся!» Россия перестала быть самой сильной страной в Европе. Что случается дальше – смотрите в тексте Киплинга.

«Воля», какая она была

«Давно прошли те времена, когда Иван Грозный за непослушание рубил боярам головы. Прошли и те времена, когда Петр им бороды резал. Нынешним царям с дворянством спорить не приходилось. Пусть сословие и выродилось к тому времени до предела, однако опереться в государственной деятельности монарх мог только на него. Дворянство являлось, по сути, единственным образованным сословием в России, и подрывать основы его благополучия было чревато – от заговоров и саботажей до внезапно приключившегося с венценосцем удара… табакеркой по голове.

Иоанн Грозный перед тем, как заниматься реформами, создал себе новую опору, но у Романовых и с этим не заладилось. Дворянство хоть и выродилось, однако крепко-накрепко обсело все мало-мальски значимые должности в державе, а буде кто из низов прорвется, так его быстренько тоже награждали дворянством, причисляя, так сказать, к сонму…»

(Е. Прудникова)

В общем, Александру II стало понятно, что положение надо менять, пока не началось.

Свары в благородном обществе

Поначалу император рассчитывал провести реформу по-хорошему: уговорить дворян добровольно пойти на дело освобождения крестьян.

В марте 1886 года Александр II, принимая московского губернского предводителя дворянства князя Щербатова с уездными представителями, бросил пробный шар. Он сказал господам дворянам таковы слова: «Между вами распространился слух, что я хочу отменить крепостное право; я не имею намерения сделать это теперь, но вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может остаться неизменным. Скажите это своим дворянам, чтобы они подумали, как это сделать».

И стал смотреть, что получится. Плохо получилось. Оказалось, что подавляющее большинство дворян не хотят менять ровным счетом ничего. Хотя, как мы видели, очень многие землей и крепостными владели условно – и было понятно: свои поместья выкупить они не сумеют. На что они рассчитывали? А вот поди пойми.

«Товарищу министра внутренних дел Левшину поручено было узнать, как они (дворянская среда. – А. Щ.) отнеслись к вопросу “об улучшении участи крепостных крестьян” (тогда еще избегали слова “освобождение”). Левшин позондировал и с печалью донес, что дворянство ни с той, ни с другой стороны не поддается…»

(В. О. Ключевский)

Но раз не хотят – надо заставить.

Вокруг Александра II стала подбираться команда сторонников реформ. И что самое главное – кое-кто из них оказался очень даже на своем месте.

Так, лидером команды реформаторов стал племянник графа П. Киселева, сыгравшего видную роль в разработке крестьянского вопроса в 1830–1840–е годы, Н. Милютин. Он занимал сначала пост директора хозяйственного департамента МВД, затем – товарища министра внутренних дел.

Начали дело с того, что всегда делают в таких случаях, – с ротации кадров. С удаления несогласных. Не слишком быстро, но и не медля, Александр, пользуясь советами своего окружения, матерых мастеров бюрократических игр, стал потихоньку удалять с постов потенциальных противников. Чистку проводили очень грамотно. Начали с верхов, потом спустились вниз, в губернии, поменяв многих губернаторов. На освободившиеся места, разумеется, стали назначать своих ставленников.

Свои люди в губерниях стали протаскивать идею создания губернских Комитетов по крестьянским делам, которые вроде как должны были обсуждать вопрос освобождения. Вообще-то это была чистая инициатива сверху – провинциальные дворяне ни о какой реформе и слышать не желали. Но Александру требовалась хотя бы видимость поддержки «общественности». Сначала комитеты создали там, где сидели свои губернаторы, потом дело пошло легче. Вроде – «все уже создали, а вы что же»?

В итоге «во всех губерниях были открыты губернские комитеты… они составились под председательством губернского предводителя (дворянства. – А. Щ.) из депутатов – по одному из уездного дворянства – и из назначенных (выделено мной. – А. Щ.) особо местным губернатором помещиков. Эти губернские комитеты и работали около года, выработав местные положения об устройстве быта помещичьих крестьян. Так пущено было в ход неясно задуманное, недостаточно подготовленное дело, которое повело к громадному законодательному перевороту».

(В. О. Ключевский)

Реформу готовили в строжайшей тайне, в секретных комитетах. Оно понятно – шефом жандармов был князь В. А. Долгорукий, противник реформ. И противники начинают действовать. Так Долгорукий целенаправленно подкидывает царю материалы, из которых следует, что в случае проведения реформ начнется полный хаос. «Ввиду общего неудовольствия дворянства, ежедневно заявляемого получаемыми на Высочайшее имя письмами, он, Долгорукий, не отвечает за общественное спокойствие, если предложения редакционных комиссий будут утверждены».

(В. О. Ключевский)

Впрочем, Долгорукий тоже довольно быстро оказался не у дел.

Чем дальше, тем более кипели страсти, которые стали выплескивать в кулуары коридоров власти. Как-то граф Бобринский, противник перемен, откровенно «наехал» на Милютина: «Неужели вы думаете, что мы вам дадим кончить это дело? Неужели вы серьезно это думаете?.. Не пройдет и месяца, как вы все в трубу вылетите, а мы сядем на ваше место».

Когда все было готово, 28 января 1861 года на заседании Государственного Совета Александр поставил на обсуждение вопрос об освобождении крестьян. Вернее, формулировался он не так, речь шла о том, что лучше – «добровольное» или «обязательное» (то есть подписанное государством) освобождение. Но уже было понятно, что без приказа сверху помещики будут держаться, как панфиловцы. Итак, из 45 голосовавших –15 были за «добровольность», 17 – за «обязательность», 13 – заняли промежуточную позицию. Разумеется, это было никакое не обсуждение, а выявление противников. Потому что Александр, выслушав всех, изрек:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр Столыпин. Революция сверху"

Книги похожие на "Петр Столыпин. Революция сверху" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Щербаков - Петр Столыпин. Революция сверху"

Отзывы читателей о книге "Петр Столыпин. Революция сверху", комментарии и мнения людей о произведении.