Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

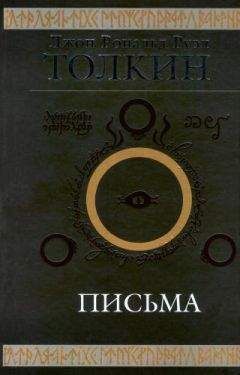

Описание книги "Дж. Р. Р. Толкин"

Описание и краткое содержание "Дж. Р. Р. Толкин" читать бесплатно онлайн.

Дж. Р. Р. Толкин — человек-парадокс. Во всем — и в жизни, и в литературе. Поэтому и эта книга — не «обычная» биография, а, скорее, биография творчества на фоне времени, попытка увидеть человека в срезе его исторической эпохи. Какие же задачи ставил перед собой автор подобной биографической книги о Толкине — не филолог, не писатель, не журналист, а всего лишь российский историк культуры? Во-первых, рассмотреть в целом литературное творчество Толкина в ныне доступной полноте через призму его мировоззрения — задача, далеко не всегда успешно решаемая авторами, чье мировоззрение весьма удалено от толкиновского. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля и участника событий его чрезвычайно бурной эпохи — задача, специального решения которой, наверное, впору ждать именно от историка. Наконец, в-третьих, — исследовать место Толкина в истории жанра «фэнтези». А через призму его творчества окинуть взором и саму эту историю на ранних стадиях, ещё далеких от нынешнего поточно-шаблонного производства.

Нигде более у Толкина ни разу Дрейтон не упоминается, за единственным исключением в «Номенклатуре», о котором уже говорилось. Сравним эту продуманную вспышку гнева с приведенными ранее, как мы теперь видим, вполне сдержанными упрёками Шекспиру — из того же эссе. Можно, конечно, сказать, что Толкин просто отвёл на «Нимфидии» душу — ей досталось и за «Сон в летнюю ночь», и за Ариэля из «Бури», и за Мэб из «Ромео и Джульетты». За последнюю — точно, поскольку оттуда Дрейтон образ и взял. Но можно предположить и иное, с большим основанием. За Шекспира Толкин болел душой — он был разочарован, обижен недостатками творений столь великого таланта. То, за что он «ненавидел» Шекспира, причиняло ему искренние страдания. Шекспиру он сопереживал. Дрейтону — нет. Дрейтон не причинял Толкину никаких страданий, кроме как самим фактом существования своей поэмы. Этот текст, если и не лично его автора, Толкин мог позволить себе «ненавидеть» ненавистью чистой и незамутнённой, со спокойной душой.

Мильтон и после

Ренессанс от Просвещения отделяет в английской литературе титаническая фигура Джона Мильтона — настоящее воплощение бурной и кровавой революционной эпохи в словесности. Толкин не мог пройти совсем мимо главного вклада Мильтона в историю литературы вымысла, его эпической дилогии о Рае, — ни как писатель, ни как христианин. Мильтон, безусловно, также рассматривался как один из отцов новоанглийской литературы и в качестве такового становился предметом неумеренных, глазами Толкина, похвал и необоснованного навязывания в преподавании. Однако он в любом случае принадлежал уже не самому началу Нового времени в литературе и истории и потому не стал проблемой столь острой, как Спенсер или Шекспир. Как бы то ни было, особых восторгов Гомер пуританства у Толкина вызывать не мог.

И правда, к Мильтону Толкин со школьных лет относился с прохладцей. Но Мильтон, во всяком случае, никогда не вызывал у него таких всплесков эмоций, как Шекспир. Что вообще-то странно и может быть сопоставлено с отношением к Спенсеру. И Спенсер, и Мильтон — ярые, фанатичные протестанты, лютейшие враги любого «папизма». Однако они возбуждали аллергию Толкина меньше, чем толерантный Шекспир. Может быть, именно в силу того, что их убеждения были внятными, осязаемыми — и осязаемо христианскими, что тоже немаловажно.

Как бы то ни было, Мильтон — и с точки зрения значимости, и с точки зрения тематики — входил в число тех авторов, которых Толкин не мог не знать хорошо. Он даже проявлял при случае известный интерес — во всяком случае, известно, что вместе с Льюисом ходил на посвященную Мильтону лекцию Ч. Уильямса. С другой стороны, крайне редкие упоминания Мильтона самим Толкином совершенно безучастны — все, что называется, «к слову».

Вот в «Чудовищах и критиках» он иронизирует над теми, кто считает негодным приложением для таланта автора «Беовульфа» обращение к фольклорным темам: «Как если бы Мильтон пересказывал высоким стихом историю о Джеке и бобовом стебле. Если бы даже Мильтон сделал это (а он мог сделать и что похуже), нам, возможно, стоило бы взять паузу и поразмышлять — не оказал ли его поэтический талант какого-то воздействия на тривиальные темы…» Вот в прощальном адресе 1959 г., вновь не без иронии, рассуждает о разделе сфер «лит.» и «яз.»: «Средневековая орфография остаётся просто унылым ведомством «яз.». Орфография Мильтона, кажется, теперь становится частью «лит.». Почти всё введение к изданию его поэм в Everyman, рекомендованному нашим студентам для Предварительных экзаменов, посвящено этому. Но даже если не все те, кто имеет дело с этой гранью мильтоноведения, демонстрируют хватку экспертов в истории английских звуков и начертаний, исследования в области орфографии Мильтона и соотношения её с метрикой остаются просто «яз.», — хотя могут подвёрстываться на службу литературоведению». Вот в письме 1964 г. объясняет образ Фаститокалона из «Приключений Тома Бомбадила» и, охарактеризовав свой англосаксонский источник и его вероятное происхождение, сугубо для полноты добавляет: «В морализирующих бестиариях это, конечно, аллегория дьявола, и в этом качестве используется Мильтоном». Это, собственно, и всё. Нетрудно сделать вывод, что Мильтон для Толкина был автором хорошо знакомым, скорее уважаемым, — но маловажным.

Такой вывод будет обманчив. Воздействие Мильтона на творчество Толкина сопоставимо если не с шекспировским, то с воздействием Спенсера или Мэлори. Из всех авторов раннего Нового времени эти четверо, несомненно, «повлияли» более всего. А это доказывает — что бы ни говорил и ни писал Толкин, но всё лучшее, по крайней мере, в классике новоанглийской литературы он впитал и использовал «на новый лад».

И прежде всего сам масштаб противостояния добра и зла у Толкина решается вполне по-мильтоновски — впервые со времён самого Мильтона в английской литературе. Битва идёт не между агентами сверхъестественных сил — противостоят, в Первую Эпоху (и в «Книге забытых сказаний») открыто, силы ангельские и демонские. Причём возглавляет силы зла лично падший архангел.

То, что образ Сатаны в обеих поэмах Мильтона впечатляющ — слишком впечатляющ для христианского автора, — общее место. Этот образ мятежника, полководца во главе легионов тьмы, самозваного короля на престоле Пандемониума довлеет над английской литературой не меньше, чем над континентальными — саркастический Мефистофель или «печальный Демон». Для англоязычного автора Сатана в первую очередь — именно противостоящий Богу повелитель ада, меняющий лишь средства войны, но не её смысл. Впрочем, Сатана из «Возвращённого Рая», злобный раб, — тоже мильтоновский образ, только менее актуальный для Толкина, описывавшего дозаветную эпоху.

Как бы то ни было, толкиновские Темные Властелины (а через них, увы, и исчисляющиеся легионами властелинчики современного фэнтези) — прямые литературные потомки мильтоновского дьявола. В большей степени это относится к Мелько — Мелькору — Морготу, но в значительной степени и к Саурону. Стоит заметить, что при создании этих образов Толкин жёстко и сознательно полемизировал со всей постмильтоновской, начиная с У. Блейка, традицией — традицией оправданий Сатаны с опорой на казавшийся романтическим мильтоновский его образ. Толкин «вскрывает» Сатану, показывая всю тщетность, пустоту и отвратительность мятежной жажды власти — возвращается к подлинному, неискажённому романтиками Мильтону. В итоге на новом витке «дьявольской» полемики не избегает упрёков ни с какой стороны — но упрёки (литературных) «сатанистов» вроде Ф. Пуллмана более естественны. Чтобы сочувствовать толкиновскому (как и мильтоновскому) Сатане, — надо изначально сочувствовать его прототипу вне литературы.

Моргот уже в «Книге забытых сказаний» чрезвычайно похож на Сатану первых глав «Потерянного Рая» — восседает на престоле в окружении покорных вассалов, предводительствует огромными армиями. Если вспомнить, что на этом этапе толкиновского творчества подземное царство Моргота, собственно, и было адом в самом прямом смысле слова, сходство с поэмами Мильтона становится несомненным. В общем, если тема «светлого» королевства как эльфийского пришла Толкину от Спенсера, то идея «темного» королевства как возглавляемого лично дьяволом — от Мильтона.

Есть, однако, и весьма заметная несхожесть. Мелько/Моргот во главе своего черного королевства у Толкина противостоит сначала «богам»/ангелам, затем эльфам и людям — но не Небесам, не Самому Богу. «Война в Небесах», «Восстание Ангелов» сводится во многом к фигуре речи, что не умаляет его значения, — это соперничество музыкальных тем перед престолом Бога. Никто физически Небеса не штурмует; более того, Моргот не осмеливается напрямую атаковать и Валинор — на это решится лишь наущаемый Сауроном неразумный Ар-Фаразон во Вторую Эпоху. Брань на уровне ангельских сил носит более духовный, чем у Мильтона, характер, — а если происходит иначе, то зло, как правило, вынуждено обороняться. В силу своей принципиальной слабости и обречённой трусости, что не раз подчёркивает Толкин.

Бог «Айнулиндалэ» в некотором смысле могущественнее, обладает более непререкаемым авторитетом, чем Бог «Потерянного Рая». Ему Мелько до самого нисхождения/падения на Землю не осмеливается бросить открытый вызов. С этим связано более глубинное несовпадение трактовок падения Сатаны у Толкина и Мильтона. Сатана Мильтона претендовал на власть Бога. Мелько претендует на творческую силу Илуватара, нарушая законы сотворчества. Гарт видит корни этого расхождения в республиканизме Мильтона, с одной стороны (который не мог найти сочувствия у Толкина), и «эстетическом антииндустриализме Толкина» — с другой. Есть ли здесь сознательная полемика — непонятно. Но для Толкина действительно главным преступлением Мелько было искажение Божьего Замысла, в частности через создание губительной «техники», чьё действие показано уже в «Падении Гондолина». С другой стороны, и — в этом он сходился с Мильтоном — искажение бессильно в конечном счёте, и привнесённые Врагом страдания только послужат Жизни и Божьей славе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дж. Р. Р. Толкин"

Книги похожие на "Дж. Р. Р. Толкин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин"

Отзывы читателей о книге "Дж. Р. Р. Толкин", комментарии и мнения людей о произведении.