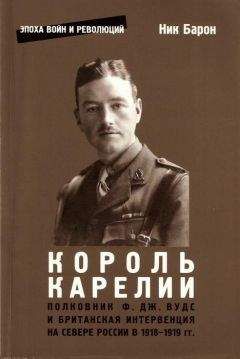

Ник Барон - Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары"

Описание и краткое содержание "Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары" читать бесплатно онлайн.

Дизайнер, авантюрист, профессиональный военный и политик — Филипп Вудс, «король Карелии» (1880-1961), стал свидетелем и непосредственным участником многих драматических событий начала XX в. В 1901 г. Вудс отправился добровольцем на англо-бурскую войну. Скатерти и простыни, созданные по его дизайну, ушли на дно вместе со злополучным «Титаником». В шторме политической борьбы вокруг предоставления независимости Ирландии он присоединился к лоялистскому движению в Ольстере и участвовал в подготовке вооруженного восстания против республиканского Дублина, а с началом Первой мировой войны вступил в британскую армию и был награжден за мужество, проявленное в битве на Сомме. В 1918 г. Вудс получил назначение в британский экспедиционный корпус, направленный на север России, где стал яркой фигурой карельского национального движения. В 1920-е гг. он был членом парламента Северной Ирландии, а в 1930-е гг., переехав в Англию, невольно оказался на периферии британского фашизма.

В этой книге представлены мемуары Вудса о карельской кампании британских экспедиционных сил 1918-1919 гг. и биографический очерк о жизни и временах Филиппа Вудса, написанный Ником Бароном.

Ник Барон — профессор истории Университета Ноттингема (Великобритания). Автор монографии «Власть и пространство. Автономная Карелия в Советском государстве. 1920-1939» (РОССПЭН, 2011; оригинальное английское издание — Routledge, 2007), соредактор сборников статей: «Warlands: Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945-50» (Palgrave, 2009), «Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918-1924» (Anthem Press, 2004), «Советская лесная экономика. Москва-Север. 1917-1941» (КарНЦ РАН, 2005). В настоящее время исследует культурную историю советской картографии в 1920-1930-е гг.

В XVI в. в Белое море проникли английские исследователи. За ними последовали купцы, основавшие здесь торговые пункты. Из нового порта Архангельск на юго-восточном берегу Белого моря английские послы совершили путешествие на юг, в Москву, к царю Ивану Грозному и вернулись от него с предложением Елизавете I о браке, которое она отвергла[146]. В то время как между Архангельском и Москвой был проложен и процветал оживленный торговый маршрут (эта дорога до сих пор остается важной магистралью, вдоль которой стоят монастыри и церкви и которая ведет прямо в сердце столицы), отдаленность Беломорской Карелии привлекала тех, кто хотел скрыться от государственной власти.

В XVII в. Соловецкий монастырь стал центром сопротивления реформам царей из династии Романовых, направленным на централизацию и модернизацию (в нем также располагалась тюрьма для ссыльной знати; в XIX в. он стал центром паломничества и туризма, что необычайно обогатило его; эти многочисленные сокровища увидел Вудс во время своей поездки в монастырь). В то же время в непроходимые леса и священные рощи центральной и северной Карелии бежали религиозные противники церковной реформы, так называемые староверы (Вудс называет их последователями «старой религии»). Здесь они основали поселения, существующие по сей день[147].

Город Кемь, расположенный в нескольких милях от побережья, стал промежуточным центром, через который Соловецкий монастырь организовывал всю свою деятельность в Карелии (река Кемь впадает в море в районе Попова Острова, одного из главных транспортных портов для Соловецких островов). В начале XVIII в. быстро растущее население города построило великолепный деревянный собор. В конце XVIII и XIX в. Кемский уезд стал местом ссылки для тех политических преступников, чьи проступки не требовали более долгих сроков и суровых мер наказания. Из-за этого регион стал известен как «подстоличная Сибирь». В начале XX в. в Кеми, процветавшей благодаря близости Соловецкого монастыря, был построен новый Благовещенский собор, в котором Вудс (замаскировавшись и опасаясь покушения на свою жизнь) побывал на рождественской службе в 1918 г. (см. с. 94-95).

Ко времени первой переписи Российской империи в 1897 г. население Кемского уезда, принадлежавшего в то время Архангельской губернии, едва превышало 35 тыс. человек. В 1907 г. здесь насчитывалось уже более 42 тыс. жителей. Почти половину от этого количества составляли русские, селившиеся исключительно на побережье, вторую половину — карелы, жившие дальше от берега моря[148]. Основными промыслами беломорских карелов были охота и рыболовство, хотя к концу XIX в. карельские коробейники занимались активной приграничной торговлей с Финляндией, поставляя туда меха и ремесленные изделия. Благодаря этому некоторые из них разбогатели, а их дети смогли получить образование (в Финляндии). Однако большинство карелов этого региона в начале XX в. жили в ужасной бедности в кишащих паразитами деревянных избах (от паразитов можно было избавиться только ежегодным вымораживанием), отрезанные большую часть года от внешнего мира непроходимыми лесами, снегами, болотами и речными быстринами. Учителей и докторов в их деревнях можно было пересчитать по пальцам, в результате чего был распространен врожденный сифилис и другие инфекционные заболевания, о чем столь ярко и пугающе пишет Вудс в своих мемуарах (см. с. 156).

В середине XIX в. финские исследователи начали изучение Беломорской Карелии, приезжая в такие села, как Ухта (переименовано в Калевалу в 1963 г.), Ругозеро и Панозеро, фиксируя язык, обычаи и фольклор местных жителей[149]. Благодаря тому, что здесь практически отсутствовало и шведское, и русское влияние, северная Карелия и ее население стали источником и сутью «финской идеи». Первый профессор финского языка в университете Хельсинки Маттиас Александр Карстен (по происхождению швед) в 1839 г. предпринял путешествие в Беломорскую Карелию, чтобы лично встретиться с тем, что он считал «целым новым миром», напоминающим «потерянную» к этому времени мифологию финского народа.

Примерно в это же время Элиас Лённрот использовал фольклор, записанный им у деревенских рунопевцев этого региона, в качестве основы для финской эпической поэмы «Калевала» (первое издание было опубликовано в 1835 г.)[150]. Ученые-националисты, как Карстен или Лённрот, создавшие и систематизировавшие нормативный письменный финский язык, собравший в себя несколько близко связанных финно-угорских разговорных диалектов, подчеркивали «чистоту» языка, на котором говорили в Беломорской Карелии. Язык беломорских карелов относительно легко воспринимается современными носителями финского языка, в то время как олонецкие карельские диалекты с их лексикой, подвергшейся сильному влиянию русского языка, непонятны финнам в той же степени, в какой непонятны они и русским.

В конце XIX в. новый средний класс Финляндии обратился к образу Карелии как к источнику, в котором сохранилось древнее национальное знание. Эта земля и ее народ стали ключевой темой национальной культуры, что видно на примере музыки Яна Сибелиуса (его сюита «Карелия» и симфонические поэмы, основывающиеся на легендах из «Калевалы») и графического искусства Аксели Галлен-Каллела[151]. «Отторжение» восточной Карелии Россией воспринималось как несправедливость, что стало основанием для объединения националистических сил. Еще более радикальные патриоты провозгласили идею суверенной «Великой Финляндии», которая не только включила бы в свои границы русскую Карелию, но и протянулась бы до Уральских гор[152].

В результате финского «открытия» Карелии энтузиасты, представляющие эти политические тенденции, в первом десятилетии XX в. организовали вдоль восточной границы (часто на деньги финских лесоторговцев) культурную и религиозную пропаганду и лютеранскую миссионерскую деятельность[153]. 21 октября 1905 г., сразу после того, как царь Николай II, вынужденный пойти на уступки в результате революции 1905 г., даровал подданным империи ограниченные конституционные права, 300 беломорских карелов, большинство из которых были богатыми торговцами и представителями интеллигенции, жившими в Финляндии, собрались в большом селе Ухта, чтобы обсудить более тесную интеграцию своего региона с Финляндией. За этим последовал двухнедельный съезд в январе 1906 г., и в августе был основан «Союз Беломорских карелов», который возглавил карельский купец Пааво Ахава. Целью союза было способствовать культурному, экономическому и духовному развитию родного края под благородным покровительством западного соседа[154].

В это же время Русская православная церковь предприняла активные ответные действия против данной финско-карельской деятельности, организовав церковные школы, миссии и читальные комнаты, где использовался русский язык[155]. Для проведения антифинской пропаганды в Карелии были основаны две радикально правые черносотенные организации. В одном из памфлетов утверждалось, что финны стремились «отделить нашу карельскую периферию от православной церкви» посредством «офинения» карелов (особенно путем их крещения в «лютеранскую ересь») и поддержки «еврействующих» политических партий, стремившихся к автономии приграничных народностей[156]. В другой брошюре черной сотни, опубликованной накануне войны, заявлялось, что без вмешательства «граница недружелюбной нам финской культуры отодвинется дальше на восток, угрожая своим тайным влиянием уже русифицированным соседним карелам Олонецкой губернии»[157].

Циничный наблюдатель, особенно воспринимающий окружающий мир с марксисткой точки зрения, мог предположить, что истинным мотивом, стоящим за взаимными претензиями на территорию Карелии, были ее неисчерпаемые лесные ресурсы, а не бессмертные души или культурная идентичность ее жителей. Хотя экономический потенциал региона и не использовался в полную меру самой Россией, он не остался незамеченным для западноевропейских держав. Огромная доля британского капитала в лесной промышленности северной России позволила Владимиру Ленину в 1914 г. остроумно заметить, что Архангельск являлся «внешним рынком для Англии, не будучи внутренним рынком для России»[158].

В тот момент, когда экспедиционные силы, возглавляемые Великобританией, высадились в январе 1918 г. в Мурманске, что частично было вызвано стремлением обезопасить свои национальные экономические интересы, связи Карелии и всего Русского Севера с центром были ослаблены, поскольку сама Россия в это время была охвачена революционным хаосом и начинающейся гражданской войной. Казалось, что эта территория, ее ресурсы и народ только и ждали нового хозяина. В течение следующего года группа карелов, центром деятельности которой была Кемь, впервые в своей истории постаралась утвердить идентичность и судьбу, не связанную ни с Россией, ни с Финляндией.

Согласно большинству свидетельств, их стремление в значительной мере было обусловлено излишне рьяной поддержкой со стороны «предприимчивого» ирландского офицера, назначенного для того, чтобы вербовать и обучать их для армии союзников. Далее мы рассмотрим условия и ход британской интервенции на севере России перед тем, как обратиться к противоречивой роли Вудса в развитии этих драматических и, в конечном итоге, трагических событий.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары"

Книги похожие на "Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ник Барон - Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары"

Отзывы читателей о книге "Полковник Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 гг.: история и мемуары", комментарии и мнения людей о произведении.