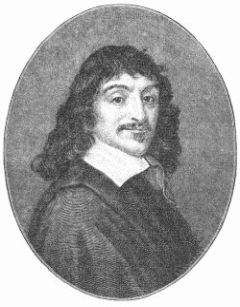

Яков Ляткер - Декарт

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Декарт"

Описание и краткое содержание "Декарт" читать бесплатно онлайн.

Ренэ Декарт (1596–1650) — выдающийся французский философ и ученый-естествоиспытатель, один из основоположников европейской буржуазной философии Нового времени. В книге дается краткий биографический очерк, а также раскрываются основные аспекты философии Декарта: рационалистический метод, «геометрическая диалектика», деизм.

Автор показывает, как в эпоху научно-технической революции происходит переосмысливание идей Декарта, затрагивающих физику, математику, физиологию, философию.

Сразу может возникнуть вопрос о теоретических средствах, позволявших сделать такое допущение: ведь в геометрии для решения задач необходимы были циркуль и линейка, т. е. окружность и прямая линия, а в механике необходимы не только круговые, но и возвратнопоступательные, прямолинейные движения? Дело в том, что Декарту были известны существовавшие еще со времен Аполлония методы так называемой инверсии (само название принадлежит более позднему времени), с помощью которых можно было прямую линию преобразовывать (посредством инверсии ее точек относительно окружности) в окружность (см. 50, стр. 372–373). Что касается механики, то благодаря открытому в раннем средневековье и широко применявшемуся уже с XV века механизму коленвала «впервые стало возможным преобразование поступательного движения во вращательное и наоборот» (75, стр. 173). А с тем, как это происходит при проектировании передаточного механизма, Декарт также был знаком.

Да, анализ того, как должен работать создаваемый Декартом механизм «машины мира», не оставляет никакого сомнения в реальном историческом происхождении основных закономерностей этой работы. Геометрико-кинематическая теория выступила здесь, отображенная (в развитом, преобразованном соответствующим образом виде) на первоначальный «хаос» Мира, и формировала этот хаос в соответствии с логикой своих законов.

На «входе» бог-перводвигатель (но уже не в аристотелевском смысле неподвижного центра, а в новом, динамическом понимании) «вкладывает» некоторую «способность (в оригинале употреблено слово „force“ — сила. — Я. Л.) движения» (11, стр. 206), количественно выражающуюся в «определенном количестве движения» (11, стр. 201), которое с тех пор остается неизменным. Затем это количество движения распределяется в строгом соответствии с установленными законами (строгость, жесткость функционирования механизма гарантируется неизменностью бога) по всей конструкции, где происходит их трансформация. Следует подчеркнуть, что, во-первых, в качестве гаранта неизменности бог не выступает в рутинной роли консерватора: он «сохраняет каждую вещь посредством непрерывного действия», т. е. гарантирует неизменность именно функциональную, позволяющую не только произвести действие, но и воспроизводить затем его бесконечное количество раз; во-вторых, закономерности этого воспроизведения совпадают с закономерностями, по которым произошло само «творение», первое произведение движения (см. 11, стр. 202, 201). Но это значит, что метод «воображения», «со-творения» мира Декартом отождествляется с «методом» функционирования этого мира, с логикой происходящих в нем явлений! И это как раз «высветляется» впервые в методологической нагрузке света.

Впрочем, этого следовало ожидать, ибо сам «мир вещей» рассматривается в его возникновении, становлении как — воображаемый, или возможный, мир. Это — вполне современный, диалектический подход к рассмотрению вещей в их развитии, ибо, по словам Декарта, «природу их гораздо легче познать, видя их постепенное возникновение, чем рассматривая их как совершенно готовые» (11, стр. 292). Такова первая идея, лежавшая в основе Декартова творения воображаемого мира в «Мире…». Это легко понять здесь, в «замысле» мира и в его не застывших еще «началах», когда мир впервые предстает в таком виде воззрению сотворившего его Декарта (и нашему) как точка зрения1 (в первом из указанных в эпиграфе, по Далю, смысле — созревания) нового, его приращения, — понять сейчас, пока эта живая «почка» зрения не ссохлась в плоскую привычную «классификаторскую» точку зрения2 (во втором смысле, точнее, тоже в «классификаторском» варианте этого смысла). Всемирная культура, включающая в себя и весь разнообразный «мир вещей», предстает в таком понимании перед Декартом как «узловая линия» точек зрения1.

Но есть и другая сторона в этом подходе Декарта к рассмотрению мира как возможного, как воображаемого. В обрисованной картине мировоззрения Декарт предстает как деист и механистический детерминист, ибо логически «механизм» движения в картезианском мире предстает как цепочка причинно-следственных зависимостей с богом — творящей первопричиной — в качестве первого «звена» и… «сотворца» философа в деле создания мира.

Итак, Декарт «творит мир», творит его, как предполагается, «из ничего». «Отрешитесь на некоторое время от этого мира, — говорит он, — чтобы взглянуть на новый, который я хочу одновременно с этим создать в воображаемых пространствах. Философы говорят, что эти пространства бесконечны… Но для того, чтобы эта бесконечность нам не мешала и не поглотила нас совершенно, не будем стремиться идти до конца; пойдем только так далеко, чтобы у нас исчезло из вида все, созданное богом пять или шесть тысяч лет назад. После того, как мы остановимся там на каком-нибудь определенном месте, предположим, что бог создал вокруг нас столько материи, что, в какую бы сторону ни обратился наш взор, все было бы заполненно этой материей» (11, стр. 193).

«Творение» воображаемого мира начинается с «начала», с момента его сотворения богом. Но здесь постепенно, шаг за шагом Декартова построения начинают выясняться любопытные вещи в отношении того «ничего, из» которого творится мир. Во-первых, нет «ничего», кроме материи. Далее: материя безгранична и бесконечно делима; задано — извне, от бога — движение; пространство, протяженное в длину, ширину и глубину — «система координат» — с началом в точке — «каком-нибудь определенном месте». И наконец, венчает это «ничего» группа законов, уже установленных для этого мира богом и открытых Декартом… Короче говоря, мир, который требуется обрести из-«начально», в акте творения, повторив дело господне «пятишеститысячелетней давности», по словам самого Декарта, существует «одновременно с этим», как этот мир, оказывается уже наличным, данным миром, абсолютно не нуждающимся ни в самом акте творения, ни в творце, ни в какой-то внешней причине своего существования: он есть! Поскольку же это было установлено в ходе воображаемого, мысленного творения, то такое заключение применимо ко всем бесчисленным логическим причинно-следственным цепочкам, дающим структуру «картины мира»: в каждой из них «конечная причина» — бог — выпадает и оказывается логическим «ничто».

Бог нужен Декарту только в один момент — для того, чтобы дать системе толчок, или «перво-щелчок». Такое обращение со всемогущим господом, естественно, глубоко задевало религию и чувства религиозных современников Декарта (не говоря уж о церковниках), «Я не могу, — пишет Блез Паскаль в „Мыслях“ (I, арт. X, п° 41; цит. по: 12, стр. 471), — простить Декарту следующего: во всей философии он охотно обошелся бы без бога, но не мог удержаться, чтобы не дать ему щелчка по носу, заставив его привести мир в движение. После этого он более уже никаких дел с богом не имел». Поистине, как говорит Ф. Энгельс, «с богом никто не обращается хуже, чем верующие в него естествоиспытатели» (6, стр. 514).

В уже отмеченном логическом плане произошел, в результате новой роли бога, радикальный переворот по сравнению со средневековьем, когда любая логическая «цепочка» доказательств существования вещей восходила к богу в качестве первопричины. Теперь бог отсекается вместе с отсечением бесконечности и введением вместо нее безграничности. Внутренняя ирония хода мыслей верующего естествоиспытателя Декарта сводилась к тому, что отныне неявно перед каждым доказательством стоял вопрос: как построить доказательство, чтобы доказательство бытия бога стало невозможным?

Такая конструкция представляется искусственной, надуманной, схоластической? Обратимся опять к современности: «Метод теории относительности весьма схож с методом термодинамики, поскольку последняя представляет собой не что иное, как последовательный ответ на вопрос: „Какими должны быть законы природы, чтобы нельзя было построить вечный двигатель?“» (60, стр. 549).

Здесь мы подходим к весьма важному моменту в рассказе о «Мире…» как глубоко важной лично для Декарта, для всего его творчества точке зрения1.

Во-первых, Декарт вводит понятие материальной точки (см. 11, стр. 182) и понятие инерции (11, стр. 198). Теперь, дав системе толчок, бог фактически остается без работы, занимая очень важную, но чисто номинальную, по существу временную должность, должность «место-имения»: он «держал» место имеющему быть открытым, в конечном счете всеобщему закону (ср. 60, стр. 165: «всеобщий выведанный у природы принцип»), из которого все существующие законы будут прямо вытекать (выводиться).

С введением инерции в фундамент логического каркаса системы закладывается самодостаточный принцип causa sui, аналог логической «клеточки» метода, в рамках которого задание материальной точки[14] переводит вводимое (механическое) движение из предмета изучения (вспомним отмеченную ранее особенность логики в рассматриваемый период!) в метод логического, дедуктивного движения. И вот в рамках инерции это движение постоянно возвращается к своим основаниям, пересматривая их и развивая: поскольку в этих рамках объяснить «как?» (происходит механическое движение) значит объяснить «почему?», постольку интуитивно (единым импульсом светового «толчка», «импульса» (11, стр. 240), — скорость света «мгновенно» (11, стр. 291), его распространение является вневременным) схваченный геометрический образ, «что?» последовательно (дедуктивно) переводится в «как?» — «почему?» — «что?»1. «Что?»1 — это новое, пересмотренное, переосознанное исходное «что?».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Декарт"

Книги похожие на "Декарт" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Ляткер - Декарт"

Отзывы читателей о книге "Декарт", комментарии и мнения людей о произведении.