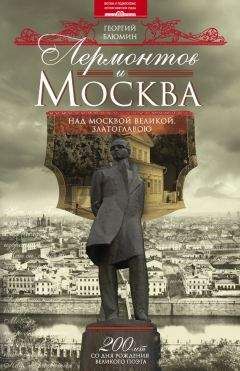

Георгий Блюмин - Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою"

Описание и краткое содержание "Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою" читать бесплатно онлайн.

Михаил Юрьевич Лермонтов прожил краткую земную жизнь – всего 26 лет, при этом обессмертив свое имя великими творениями. В данной книге автор излагает факты и гипотезы, связанные с родиной гениального юноши – Москвой. Из книги читатель впервые узнает не только биографические подробности, но и многочисленные отражения, которые нашла древняя столица России в творчестве М.Ю. Лермонтова.

В ранних поэмах Лермонтова «Черкесы», «Кавказский пленник», «Каллы», «Аул Бастунжи», «Хаджи Абрек» отразились рассказы, услышанные поэтом от Екатерины Алексеевны. Тогда же Лермонтов подружился с их сыном Акимом Акимовичем, позднее офицером лейб-гвардии Семеновского полка. Позднее они встречались в Тарханах и в Москве. Когда спустя годы Лермонтов в 1841 году вновь приедет на Кавказ, с ним будет записная книжка, подаренная поэту его другом писателем князем Владимиром Федоровичем Одоевским (1803–1869) с тем условием, чтобы он возвратил эту книжку заполненной стихами. Записная книжка со стихами вернулась к В.Ф. Одоевскому из рук Акима Акимовича Хастатова в 1843 году…

Пятигорск. Гора Машук

Спустя пять лет, в 1825 году, Лермонтов вновь оказался в Пятигорске. Бабушка привезла сюда внука на лечение из Тархан в сопровождении домашнего доктора, француза Ансельма Левиса. В Институте русской литературы РАН в Петербурге хранится акварель десятилетнего Лермонтова «Пейзаж с озером» с подписью: «Горячие Воды, 13 июня 1825». В Пятигорске поэт видел тогда мирных кабардинцев, которые приезжали сюда для торговли. 15 июля 1825 года маленький Миша Лермонтов присутствовал на празднике байрам в Аджи-ауле, который находился в пяти километрах от Пятигорска (Горячие Воды). На этом празднике Лермонтов слушал пение знаменитого горского певца Султана Керим-Гирея.

Начало городу положила Константиногорская крепость (1780), что в 4 километрах от целебных источников горы Горячей – отрога Машука. Первым начал обустраивать Кавказские минеральные воды известный русский архитектор Николай Александрович Львов (1751–1803). Львов много строил в обеих столицах и в их окрестностях, а также в родном Торжке. В частности, в Москве сохранился дом графа К.Г. Разумовского, построенный Львовым в стиле классицизма, – на пересечении Воздвиженки и Романова переулка. С 1801 по 1917 год здесь было родовое имение графов Шереметевых, и именно сюда граф Н.П. Шереметев привез после венчания свою жену Прасковью Ивановну Жемчугову, бывшую крепостную актрису, ставшую графиней Шереметевой.

На Кавказ Н.А. Львов прибыл уже в чине тайного советника в 1803 году во исполнение указа императора Александра I от 24 апреля 1803 года. Первые ванны в Кисловодске и в Пятигорске выполнены по его чертежам, им же научно обосновано целебное действие минеральных вод. К приезду Лермонтова в Пятигорск город состоял из одной главной улицы и трех поперечных, застроенных домиками правильной архитектуры. Окружали город казачьи пикеты для защиты от набегов воинственных горцев.

Когда в 1837 году население всех кабардинских и абазинских аулов переселилось из Пятигорья, Аджи-Аул соединился с аулом Ашабэ и образовалось селение Малка. Название Пятигорье происходит от пятиглавой горы Бештау. Здесь отлогая равнина внезапно вздыбливается восемнадцатью островными горами – Бештау, Машук, Железная гора, Юца, Кинжал и другими. Многие события, отображенные в поэмах «Аул Бастунжи», «Измаил Бей», в романе «Герой нашего времени», происходят в районе Пятигорья. Так, в «Герое нашего времени» живописно обрисован кабардинский конь Карагез, штабс-капитан Максим Максимыч покуривает кабардинскую трубочку и т. д.

Пятигорск

Бештау с горы Машук. Фото В. Вельской

Возвратимся в летние месяцы 1825 года. Известный ученый-литературовед Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987), составитель и главный редактор «Лермонтовской энциклопедии», а также «Хронологической канвы жизни М.Ю. Лермонтова», отмечает под рубрикой «1825 год»: « В начале лета.Лермонтов впервые на Кавказе, в Пятигорске. В списке посетителей и посетительниц Кавказских вод в 1825 году по июль под № 54–62 числятся: «Столыпины: Мария, Агафья и Варвара Александровны, коллежского асессора Столыпина дочери из Пензы. Арсеньева Елисавета Алексеевна, вдова поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермонтов». «Лермонтовская энциклопедия» сообщает, что родной брат бабушки Лермонтова Александр Алексеевич Столыпин (как отмечено выше, адъютант А.В. Суворова в 1795–1997 гг.) с женой Екатериной Александровной Столыпиной и с дочерьми летом 1825 года одновременно с Лермонтовым и Е.А. Арсеньевой были в Горячеводске (Пятигорск). Поэт слушал рассказы брата бабушки о походах Суворова, о мужестве и героизме русских солдат.

А вот и слово самого Лермонтова о незабываемом для него лете 1825 года:

«Запись 1830 года, 8 июля. Ночь. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду?

Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет десяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. Я (боялся) не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, не понятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят ее существованью – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет; с тех пор я ничего подобного не видал или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны… И так рано! В десять лет! о, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию! Но чаще – плакать».

Эльбрус при восходе солнца. Картина М.Ю. Лермонтова

Каменные громады Кавказа, с годами нисколько не меняясь, хранят в своем вечном очерке образы, обрисованные Лермонтовым. Я вспоминаю, как, возвращаясь в Москву из Махачкалы, мы выбирали, каким поездом нам ехать: через Кизляр или через Минводы? Выбрали тогда второй вариант, надеясь посетить лермонтовские места. Уже сам вечерний вокзал в Минеральных Водах повеял нам в лицо теплой свежестью близких гор. И весь вокзал предстал каким-то воздушным зданием, украшенным тонкими витыми колоннами. А в душе сами собой зазвучали тут же сочиненные стихи:

А поезд стал на отдых

На станции Минводы.

Обжег лицо и плечи

Горячий южный вечер.

И сказочным казалось

Сияние вокзала…

Кисловодск. Лермонтовская площадка. Фото В. Вельской

В гостинице Минвод мы переночевали и поутру с первой электричкой отправились в Кисловодск. Мы полюбовались старой южной архитектурой городских зданий, отведали в прекрасно обустроенном каптаже [1]минеральной водички и отправились берегом местной речки Ольховки в горы. Горный пейзаж предстал перед взором в охристых и терракотовых тонах. Мы решили взобраться на скалу, где происходила дуэль Печорина и Грушницкого, рассказанная Лермонтовым в повести «Княжна Мери»: «Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи…»

Грустная память о Поэте сопровождала нас, когда мы возвращались по той же тропинке. И вдруг я увидел… горностая! Очаровательная мордочка зверька с блестящими глазками наблюдала за нами из-за камня. Коричневая шкурка под цвет окружающих гор покрывала невероятно гибкое и необычайно длинное тельце на коротких лапках. Горностай обогнул камень, за которым он скрывался, словно для того, чтобы дать нам возможность еще раз полюбоваться своим грациозным изяществом во всей красе, и исчез, оставшись в памяти навсегда.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою"

Книги похожие на "Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Блюмин - Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою"

Отзывы читателей о книге "Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою", комментарии и мнения людей о произведении.