Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

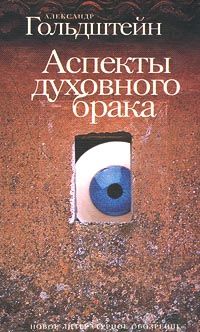

Описание книги "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики"

Описание и краткое содержание "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики" читать бесплатно онлайн.

Первое издание книги «Расставание с Нарциссом» замечательного критика, писателя, эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006) вышло в 1997 году и было удостоено сразу двух премий («Малый Букер» и «Антибукер»). С тех пор прошло почти полтора десятилетия, но книга нисколько не утратила своей актуальности и продолжает поражать не только меткостью своих наблюдений и умозаключений, но также интеллектуальным напором и глубиной, не говоря уже об уникальности авторского письма, подчас избыточно метафорического и вместе с тем обладающего особой поэтической магией, редчайшим сплавом изощренной аналитики и художественности.

Все вокруг презирали режим и мечтали о его смерти (мечтали о смерти, хотел было я написать), а Мельникова такая перспектива страшила. Она, правда, не казалась реальной, знаки распада обнаружились после, спустя два-три года, — эон спустя. Зная цену обществу, в котором ему выпало жить, Сергей не желал эту цену безответственно преуменьшить. Обстоятельства, заставившие его примириться с житейским укладом, были, по его словам, шкурного свойства. Превыше всего на свете Мельников ставил праздность, предпочитая ее свободе — последняя могла быть и тайной. Открытие в нашем городе увеселительного дворца под названием «Гюлистан» или строительство роскошного банного центра в Алма-Ате, предпринятое тамошним хитрым легатом, Мельников почитал событиями исключительного культурного значения, несоизмеримого по своей дерзости и размаху с тем, что происходило в русском искусстве. Не собираясь никуда уезжать, он охотно применял к себе ярлык «колбасного эмигранта», допуская, что мог бы отправиться в путь, соблазненный лишь обещанным материальным комфортом. Только этот дряхлый режим обеспечивал праздную жизнь («ничего себе праздность, а унизительная поденщина?» — возмущался я, имея в виду и себя) такому во всех отношениях никчемному существу, как Сергей Мельников. Ни в одном другом месте, говорил он, меня бы не потерпели. Сегодня, когда ностальгия по закатному брежневизму еще время от времени эксплуатируется лицемерной модой, Сергей, вероятно, нашел бы и другие слова, но тогда в них была неприятная правда.

Он любил Восток и кокетничал своим антиевропеизмом. Весело соглашался, когда я обвинял его в том, что он стилизует себя под Константина Леонтьева (или даже под Эдварда Саида, сказал бы я сейчас). Ну да, говорил он, ведь Константин Николаевич не только исповедовался афонским старцам, дарил обезьян больной жене, а золотые монеты (на монисто) шестнадцатилетним гречанкам, он еще в целях скромного пропитания занимался газетным бумагомаранием, правкой и сверкой, презренным цензурованием. Здесь все сходится, к тому же, в некотором роде, турки вокруг нас и осталось лишь сочинять «Византизм и славянство».

Декларированное им равнодушие к судьбам русского племени казалось мне, еврею, чрезмерным и даже, продолжая разговор в леонтьевском регистре, неэстетичным. Между тем он не играл или, по крайней мере, не фальшивил. Племенные вопросы и распри — пока мы не стали каждый день жить посреди них — сознательно отодвигались им на обочину вопросов культурных. Он был странным националистом, готовым пренебречь политическими и жизненными интересами своего народа во имя высшего распорядка его культуры. Отказываясь, вопреки ходячему мнению, считать свое государство империей (империя это Рим, а у нас Римом не пахнет) и полагая его скорее идейно непроясненным альянсом московской метрополии и полуколониальной ойкумены, он усматривал в этой системе непревзойденный для русской культуры исторический шанс. Во-первых, настаивал Мельников, я счастлив изъясняться по-русски в мавританских стенах нашей анекдотической советской Академии ислама. Мог бы объясниться по-тюркски, но не желаю. Поверьте, не из колонизаторской спеси, куда там, русские подчинены местным национальным исправникам, но из спеси культурной, пускай даже производной от случившегося в незапамятные времена акта насилия. И благодаря тысячам подобных мне, русскому, и вам, русифицированному иудею, наша родная речь звучит на территориях, отнюдь не безусловно для нее предназначенных. А когда нас с вами отсюда прогонят, чего, сдается, не миновать, наши местные собеседники, к которым я искренне расположен, не сразу забудут чужое наречие и при необходимости быстро его вспомнят. Ему нравилось цитировать один фрагмент из старой, начала столетия, книги о Кавказе небесталанного имперского позера Василия Величко: автор жалуется, что новые кавказские суды и беспринципные адвокаты развили сутяжничество, лжесвидетельство, «подмен обычной честности формальной безнаказанностью и т. д. Особенно славятся этим имеретины. Они дают своим дочерям в приданое сотни гербовых марок. Однажды в городском саду в Тифлисе я следил с часами в руках за беседой двух поваров-имеретин; за четверть часа их грузинская речь прерывалась более полутораста раз возгласами „кассационни прашени“, „примэчани на статей“ и т. д.». Вот эти «примэчани на статей» еще не так просто выбить.

Во-вторых, продолжал Мельников, оседлав любимого конька, русская культура наконец-то могла бы достигнуть своего инобытия, но она этим шансом пользуется из рук вон плохо. Сергей имел в виду идею, с пропагандистами которой я потом встретился в Израиле: создание литературы на русском языке, всецело принадлежащей чужому, не русскому геомифологическому миру. Подумайте, говорил Мельников, какой замечательный исторический парадокс обещало бы это нам — возможность появления анклавной русской литературы посреди древне(ново?) — еврейского Леванта, литературы, написанной упрямыми выходцами из литературоцентричной страны. Вспыхнув собственным омонимом, идеальной своей иноприродностью и инаковостью, русская словесность доказала бы тем самым правомерность своих максималистских притязаний. Тело неделимого доселе русского Озириса должно быть рассредоточено в равно священных провинциях, а безутешной Изиде предстоит собирать его по частям, включая важнейшую часть. То был бы омоним, ибо концепция цитаты и плагиата казалась Мельникову исчерпанной. Но имеет смысл посмотреть еще дальше. Русской литературе в Израиле суждено стать объектом библейской археологии. Ее будут вынимать из земли и песка, и место ее в неведомом распорядке грядущего — где-нибудь возле кувшинов из Кумрана. Я искренне желаю ей подобной судьбы, говорил Сергей, — общей со всей Святой Землей и бесконечно далекой от ее материковой литературной прародины.

Омоним, которым может стать русское слово в Израиле, есть точка, где Тождественное сталкивается с Иным, не узнавая друг друга. И следует пожелать библейско-кумранскому русскому слову благодетельного неузнавания при свидании со словом материковым. Впрочем, если обстоятельства действительно сложатся удачно, такое свидание может произойти не иначе как в момент последнего Суда. Они пойдут тогда навстречу друг другу, подобно строителям тоннеля из школьной задачи, продвигаясь мало-помалу к самому горнему пункту маршрута. И если материковое слово восстанет из гроба, как это заведено у христиан, то слово анклавное пойдет вперед с открытыми неподвижными глазами, размотав погребальное полотно, как принято хоронить у евреев. Стоит ли говорить, что его не узнают при встрече?

Легко заметить, продолжал Сергей, что англичанам это чудесным образом удалось: Найпол, Рушди, Дерек Уолкотт — писатели не английские, и они не одни, за ними цельная, самостоятельная словесность. Русские, как всегда, плетутся в хвосте, а сроки уже поджимают, они все давно вышли. Вот почему, говорил Мельников (я хорошо помню эту беседу летом 1989 года), вся надежда — на русский Израиль. Тут мы оба расхохотались, не имея ни малейшего представления о предмете.

Рассуждая интуитивно и гипотетически, Сергей попал в незнакомую ему сердцевину — больную, мучительную, несбывшуюся, за вычетом нескольких выразительных текстов. Вообразите только, волновался он, ошеломленный распахнутой далью: нечто областное, почвенное, страшно далекое, очень еврейское, то есть, возможно, враждебное русскому и не желающее с этим русским иметь никакого дела, прогретое библейским солнцем, просоленное средиземноморскими волнами, может быть, политически завербованное, о да, непременно и чужеродно политически ангажированное, и вот это самое еврейское, израильское, ханаанское, черт возьми (вы же давно все поняли, вы же говорящий по-русски еврей), — это «нечто» написано на чистом русском языке! Разве что с кое-какими ивритскими и арабскими вкраплениями.

Сейчас-то я вижу, что неведомый Мельникову Исраэль Шамир произнес это анклавное слово. Достоинство «Сосны и оливы» в ее абсолютной нерусскости: эта книга от корней до макушек выросла на Палестинском Нагорье (отчасти и на лужайках «зеленеющей Америки»), возле родников, святых мест, феллахов, смоковниц и солдат в оливковой форме. Обряженная в простецкую робу зеленого гида по нехоженой глубинке Святой Земли — так надевают арабское платье еврейские конспираторы из специальных подразделений против террора — «Сосна и олива» является увлекательным путешествием и шишковатым отростком гремучей идеологии, ханаанским нарывом. Палестинофильское областничество с отдаленной современной проекцией на языческих идолов Ратоша и компании, анархо-коммунистическая берклианская фронда шестидесятых, почвенный антиизраильский пафос вперемешку — комплексом Отто Вейнингера, странствие дхармы в тональности Керуака или Персига с его дзэном от мотоцикла, а поверх, а сильнее всего, специями и невытравимой приправой, эпикурейское наслажденчество еврейского левого буржуа — в этом настоящий Шамир, израильский корреспондент «Правды» и Ноама Хомского, персона нон грата для здешнего правого русского литначальства, опытный дегустатор сыров со слезой, английской словесности, Средиземного моря и молений в районной синагоге, где ему тоже, должно быть, как написал про себя Миша Гробман, садится на плечо райская птица и отовсюду слышны мелодичные завывания ближне- и дальневосточных сирен, этих нежных телесных созданий. Невысокий человек с преувеличенной еврейской внешностью палестинского феллаха, он говорил со мной о шведских пролетарских писателях и о том, что социализм по сей день остается единственной альтернативой консьюмеристской цивилизации, а потом предвкушал покупку штанов в излюбленном лондонском магазине. Я морщусь от идей «Сосны и оливы» (это еще были идейные семечки по сравнению с тем, что он понаписал в дальнейшем) и готов признать искренность автора. Самое же лучшее в этой ядовитой и как бы изъеденной жуком-древоточцем книге — абсолютная ее никчемность и, по сути, безадресность. Написанная за несколько лет до последнего девятого вала русской иммиграции, она уж очень условно обращена к тогдашней компактной, но в литературном отношении призрачной группе двойных соотечественников, русских евреев в Израиле, и это им автор небрежно, не надеясь быть услышанным, советует съездить в еще до-потопную, доинтифадную, до-автономную Рамаллу, куда непременно отправился бы отдохнуть особо умный эфенди, или, например, в египетский Порт-Саид, где неприятно назваться израильтянином, но зато дешевые сигареты, и черный рынок действует легально, как в Восточном Иерусалиме, а не украдкой, как в прочих египетских городах, и много оставшихся от итальянцев да греков гостиниц и ресторанов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики"

Книги похожие на "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики"

Отзывы читателей о книге "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики", комментарии и мнения людей о произведении.