Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

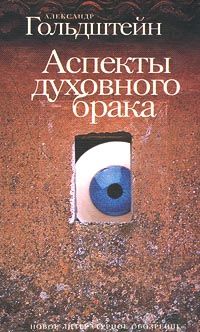

Описание книги "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики"

Описание и краткое содержание "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики" читать бесплатно онлайн.

Первое издание книги «Расставание с Нарциссом» замечательного критика, писателя, эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006) вышло в 1997 году и было удостоено сразу двух премий («Малый Букер» и «Антибукер»). С тех пор прошло почти полтора десятилетия, но книга нисколько не утратила своей актуальности и продолжает поражать не только меткостью своих наблюдений и умозаключений, но также интеллектуальным напором и глубиной, не говоря уже об уникальности авторского письма, подчас избыточно метафорического и вместе с тем обладающего особой поэтической магией, редчайшим сплавом изощренной аналитики и художественности.

Пожалуй, нигде «детский комплекс» советской словесности тридцатых не выражен с такой типологической завершенностью, как в рассказе Платонова «Алтеркэ». Действие происходит до революции, то есть в праистории, в маленьком убогом городе. Нищий еврей-сапожник, снимающий грязный угол в избе у грубых хозяев, пытается прокормить малолетнего сына, при этом нимало не думая о себе. Ответив на несправедливость, отец мальчика попадает в тюрьму, и ребенка, уже круглого сироту, хозяева выбрасывают из избы на улицу, в монструозный мир, где сирота заведомо обречен на гибель. Мальчик голодает, над ним издеваются, он теряет память и начинает жить вне сознания и человеческого чувства, вяло и механически откликаясь на злые призывы внешнего существования; атмосфера текста — душная, болезненная и садистически сексуализированная. Малолетнее сиротство и потеря памяти слагаются в состояние беспросветной заброшенности в чудовищно агрессивную реальность, равную небытию. Вскоре происходит революция, в город вторгаются красные войска, побеждающие стихию доистории. Мальчик Алтеркэ, которого красноармеец укрыл от пуль своим телом, возвращается к мысли, памяти и пониманию себя — уже в новой действительности, где к нему отныне будут добры.

Финал рассказа — ребенок под защитой красноармейца, спасенный им — принадлежит к несомненным топосам сентименталистского извода советской словесности 30-х годов, в которой военные и дети часто соседствуют, и первые, самые сильные и мужественные, опекают вторых. У Гайдара этот мотив приобретает почти маниакальный и, возможно, гомоэротический характер, он прослеживается в большинстве его заметных текстов. Трогательно заботится о еврейском мальчике матрос Паленка в «Повести о детстве» М. Штительмана (1940), с инспекционной поездкой и словами благодарности приезжают военные в макаренковскую колонию («Флаги на башнях», 1939), а у Германа в «Наших знакомых» балтфлотские шефы идут в детский сад для проверки качества питания[61]. Дети тоже оказывают посильную помощь армии, как, скажем, корейский мальчик Ти-Суеви, вместе с дальневосточными партизанами выслеживающий диверсанта (повесть Фраермана «Шпион», 1937).

В роли и функции детей в советской литературе могли выступать, конечно же, не только дети, а, например, малые и угнетенные народы, наподобие того, как были детьми неиспорченные дикари в словесности века Просвещения. Малые народы — настоящие дети, ибо вхождение в социализм, в область истории по преимуществу, где преодолеваются мучения и сиротство, требует опеки старшего, его чуткого и требовательного водительства. Они дети и потому, что застыли в общественно-культурном детстве человечества (как народы Севера), застряв в этом прошлом по вине независящих от них обстоятельств; теперь же перед ними открывается возможность не только преодолеть разрыв, но и вместе со всей страной совершить прыжок в царство свободы — телеологически предуказанного социализма, стягивающего к себе весь смысловой поток мировой истории. Малые народы, так похожие на детей-сирот, даже не сознающие своего несчастья, настолько они свыклись со своими короткими бессмысленными жизнями и нелепыми смертями, часто встречаются в литературе 30-х годов: у того же Платонова («Джан»), в «Обыкновенной Арктике» Б. Горбатова, в «Последнем из удэге» А. Фадеева, в сибирских рассказах Ис. Гольдберга и среднеазиатских новеллах Б. Лапина, в беллетризованных этнографических сочинениях В. Тана-Богораза. Темой романа (жанровое определение условно) «Воскресшее племя» является, по словам Тана-Богораза, «возрождение после революции самого несчастного из северных племен, забитого, разоренного, полуистребленного народа юкагиров»[62]. Юкагиры возрождаются, и автор тепло описывает «одунский социализм» (одуны — чуть измененное этнографом племенное наименование одулов, то есть юкагиров), сообщая ему вполне утопическую, архаико-модернистскую тональность: «Одунская страна представляла единое хозяйственное целое, грандиозный колхоз. Вместо натуральной коммуны, какая была, например, у атанов, одунское общество приняло новые культурные социалистические формы, восходившие, однако, от общего костра в огромном шалаше лесных жителей. Теперь эти формы преобразились и расцвели»[63]. Одунский социализм, таким образом, прямо вытекает из особенностей первобытного строя, замыкая исторический круг или — воспользуемся другой пространственной метафорой — начиная новый виток спирали. Слова этнолога Л. Моргана, процитированные одним из критиков в статье о Фадееве, сбываются в советской действительности: «Всей силой своего творчества Фадеев устремляется к тому общественному строю, в котором снова возродятся свобода, равенство и братство родового быта, но уже в новых условиях»[64].

Старый мир, то есть довременное, хаотическое, подземное и негативное бытие, держал свои жертвы в липких объятиях, и немногие сумели уберечься, пронести душу незапятнанной. Это относится и к детям, выступающим в литературе тридцатых в роли беспризорных малолетних правонарушителей, вынужденных вести недостойное существование. В серии известных сочинений, образующих обширный пенитенциарно-воспитательный свод, А. Макаренко развернул впечатляющую картину преображения маргинального человека: голодного, злого, оборванного беспризорника, совлекающего с себя ветхого Адама, причем латентное мифологическое измерение текста проявляется тем сильнее, чем менее автор претенциозен и литературен. Следует отметить, что некоторые приметы психологического склада платоновских произведений, в частности мистическая атмосфера удивленного восхищения, окутывающая его «мастеров», железнодорожных подвижников и кудесников, находят своеобразный комментарий в характере социального видения окраинных слоев, например макаренковских колонистов: «Недалеко от вокзала расположились большие паровозные мастерские. Для колонистов они представлялись драгоценнейшим собранием дорогих людей и предметов. Паровозные мастерские имели славное революционное прошлое, был в них мощный партийный коллектив. Колонисты мечтали об этих мастерских, как о невозможно чудесном, сказочном дворце… Во дворце ходили хозяева — люди, благороднейшие принцы, одетые в драгоценные одежды, блестевшие паровозным маслом и пахнувшие всеми ароматами стали и железа… И эти люди — люди особенные»[65]. В этом отношении расхожая и довольно абстрактная мысль о том, что в текстах Платонова слышен «шум сознания» миллионов, воплощавших в жизнь утопические проекты, что в этих текстах корчатся безъязыкие улица и деревня, — получает известную эмпирическую убедительность. Инфантильное зрение больших масс людей, выброшенных из привычных жизненных обстоятельств гражданской войной и политикой ускоренной индустриализации, должно учитываться в качестве специального семантического модуса многих сочинений того времени.

Возрождение из грязи и мрака досмыслового существования с недюжинным темпераментом описал А. Авдеенко в первой, непричесанной версии романа «Я люблю». Автобиографический герой продирается сквозь беспризорный уголовный ад и должен в нем погибнуть, но молодая советская государственность отнимает его у смерти, у довременного хтонического хаоса и неразличения важнейших материй жизни: отнимает, чтобы привить к своему стволу этот ободранный, но перспективный дичок.

Взрослые уголовные — тоже дети, а потому они требуют не только строгого надзора, но и стимулирующего их творческую самодеятельность перевоспитания. Наиболее амбициозной попыткой решения этой темы — в пограничном, смешанном, документально-беллетризованном жанре — стал, конечно, «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», но его невыносимая литературщина и безудержное провинциально-ницшеанское позерство дискредитировали затею и на стилистическом уровне.

Ив. Катаев в повести «Сердце» (1928) одним из первых подметил странные черты в поведении подростков, которые не любят читать, потому что не выдерживают и кратковременного одиночества, накрывать на стол учатся «в лагерях» и способны, используя специально советские средства, довести человека до самоубийства (иллюстрацией к этому типу героев могут послужить трагически-великолепные фотопортреты пионера, выполненные А. Родченко для «Нового Лефа» — в обычном для этого мастера ослепительном ракурсе: недетское лицо мальчика, которое невозможно представить себе улыбающимся, выдает готовность пойти на все и все перенести)[66]. Обсуждение этой темы в литературе тридцатых прекращается, но достоин внимания и тот факт, что, несмотря на довольно интенсивные усилия по канонизации образа пионера Павла Морозова (как его называл Горький), эта кампания не принесла ощутимых идеологических и тем более художественных результатов.

Инфантильный тип мировосприятия, детскость, как очень существенная компонента соцреалистического канона (литературного, живописного, кинематографического), придавали этому искусству своеобразие и как следствие — легкую узнаваемость: узнаем же мы сразу фаюмский портрет или средневековую аллегорическую скульптуру. К тому же это искусство, несомненно, отвечало очень глубоким компенсаторно-инфантильным структурам массового сознания и бессознательного — в том числе сознания интеллигентского, воспитанного еще на старой культуре. Так, М. Шагинян, призывая писателей осваивать политграмоту в коллективе, доказывала выгоду этой формы занятий тем, что взрослый и усталый человек мог отрешиться на время от тяготившей его непосильной ноши и вновь ощутить незамутненную легкость существования: «Мы жалуемся на тесноту во времени, на бесконечную неврастению. Попробуйте сбросить на время ответственность взрослого человека, производителя ценностей, и станьте школьником, галчонком, которому несут в клюве пищу, который радостно и громко, на законном основании, как в далеком детстве, вдруг затребовал, стал потребителем, получающим и осязающим мир для себя, в свое познавательное удовольствие»[67].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики"

Книги похожие на "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики"

Отзывы читателей о книге "Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики", комментарии и мнения людей о произведении.