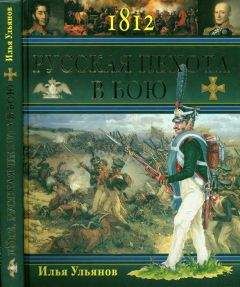

Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "1812. Русская пехота в бою"

Описание и краткое содержание "1812. Русская пехота в бою" читать бесплатно онлайн.

На это исследование будут ссылаться и через 100, и через 200 лет — как сейчас цитируют основополагающие труды Михайловского-Данилевского, Богдановича, Тарле.

Именно о работах такого уровня говорят, что они «закрывают тему».

Издательство «Яуза» с гордостью представляет вам новую книгу ведущего военного историка, которая достойна стать украшением любой библиотеки.

Энциклопедическая по охвату материала, беспрецедентная по глубине анализа, эта выдающаяся работа исчерпывающе описывает структуру и вооружение, организацию и выучку, тактические приемы и боевое применение русской пехоты во всех сражениях 1812 года.

Обычно разбивка лагеря осуществлялась следующим образом. Командующий армией назначал место для будущего лагеря. Дежурный генерал или особо назначенный офицер (обер-квартирмейстер) собирал офицеров Генерального штаба, полковых квартирмейстеров, квартирьеров и фурьеров, а также все команды, назначенные для лагерных караулов; весь этот отряд, называемый кампаментом, следовал на указанное место. В приказе по 1-й армии от 9 июля предписывалось «для поспешнейшего отправления квартиргеров иметь в каждом пехотном и егерском полку по 9, в сводных гренадерских батальонах по 4 и в каждой пешей артиллерийской роте по одной лошади, с седлами и с прибором. На покупку каждой лошади с прибором определено по 30 рублей ассигнациями…» [44, с. 436]. Очевидно, в это же время на лошадей были посажены и квартирьеры 2-й армии. Дивизионные квартирмейстеры пехоты принимали от обер-квартирмейстера места для своих дивизий и, разделяя их равномерно, сдавали полковым квартирмейстерам. Полковые квартирмейстеры разбивали полковые лагеря. Квартирьеры втыкали в землю значки, обозначая места расположения рот. В лагере пехотного батальона перпендикулярно линии фронта намечались четыре ротные и одна знаменная улицы. С обеих сторон ротной улицы размещались палатки нижних чинов (боком к линии фронта и входом на улицу); к каждому ряду солдатских палаток со стороны линии фронта примыкала унтер-офицерская палатка, а в четырех шагах от нее — ружейная пирамида. На одном уровне с унтер-офицерскими палатками перед центром знаменной улицы ставилась адъютантская палатка (входом к фронту), перед ней — пирамида из батальонных барабанов, а перед пирамидой — знамена в чехлах. В 300 шагах от знамен располагалась палатка полевого караула с ружейной пирамидой, позади нее — патронные ящики и передки приписанных к батальону орудий. Сами орудия помещались в небольшой флеши перед палаткой караула. Ротная улица сзади замыкалась палаткой субалтерн-офицеров (входом к тылу лагеря) и палаткой капитана (входом к фронту). Далее следовали: линия штаб-офицерских палаток, линия палаток унтер-штаба, линия лазаретов, линия палаток нестроевых, обоз, лошади и погонщики, линия кухонь и палаток маркитантов. Второй батальон полка примыкал к первому, образуя батальонную улицу. За центром полка ставились палатки полкового командира, квартирмейстера и лекаря, аудитора и священника, музыкантов; там же разворачивалась полковая церковь. За линией кухонь позади центра полка располагалась палатка палочного караула с пирамидой. В 200 шагах от передней и задней линий солдатских палаток выкапывались уборные. Часовые прикрывали фронт и тыл полкового лагеря, открытые фланги и отдельные пункты внутри лагеря: палатки караулов, знамена, пирамиды, палатки батальонных и полкового командиров. Егерские полки (за некоторым исключением) не имели палаток и по возможности обходились постройкой шалашей из подручного материала; при этом общее расположение лагеря соответствовало лагерю линейной пехоты.

* * *Перед началом войны, в начале и в конце кампании, а также после разгрома неприятельских войск армия располагалась на так называемых кантонир-квартирах. Для распределения больших масс войск по квартирам использовались те же правила, что и при построении растянутого лагеря. Фланги и центр квартирного расположения прикрывались большим числом

войск. Для каждого соединения назначались свои сборные места; кроме того, выделялось главное сборное место всей группировки войск на удобной для сражения позиции. Каждая кантонир-квартира имела собственную систему охранения. Нижних чинов на квартирах старались размещать «теснее» для более удобного контроля за ними.

Условия холодного времени года диктовали необходимость размещения войск в населенных пунктах. В этом случае использовалось расположение, называемое винтер-квартирами (зимними квартирами). Этим же термином обозначалось и место, занимаемое войсками, стоящими на квартирах в зимний период. При подобном размещении войск руководствовались теми же правилами, что и при размещении на кантонир-квартирах, но по возможности старались ставить вместе пехоту и кавалерию. Населенные пункты, расположенные ближе к неприятелю, укреплялись; выделялись сборные места для войск и обозов, распределялись дороги для сбора. В каждой отдельной квартире в выгодных пунктах расставлялись караулы, а в центре (на площади) — резерв для караулов. Большое внимание уделялось заготовке продовольствия и фуража [113].

СНАБЖЕНИЕ

Вопросами провиантского и вещевого довольствия всех войск занимались два департамента Военного министерства: комиссариатский и провиантский. Согласно положениям «Учреждения для управления Большой Действующей Армии», при главном полевом штабе армии создавалось интендантское управление, подчиненное Генерал-интенданту армии. Это управление по функциям также делилось на два управления: полевое провиантское под руководством полевого Генерал-кригскомиссара и полевое комиссариатское под руководством полевого Генерал-провиантмейстера.

Основные заботы службы вещевого снабжения в 1812 г. касались обеспечения многочисленных резервов, с чем в целом отечественная промышленность и справилась, правда, перейдя к концу года на ряд более дешевых заменителей положенных по табелю материалов.

В действующей армии главной проблемой оставался быстрый износ обуви, с чем справились, приказав еще в начале 1812 г. построить по дополнительной паре сапог для всех строевых чинов. «Дабы не нуждаться обувью при быстрых движениях», «лишние» сапоги носили при себе, заматывая их в скатку [13].

Снабжение вещами происходило по срочной системе. Каждый предмет обмундирования, снаряжения и вооружения имел установленный срок ношения и заменялся после минования этого срока. Все внеплановые замены оговаривались специальными распоряжениями. Большинство суконных вещей имели 2-летний срок службы, кожаные вещи — 8-летний срок, а металлические — 20-летний. Почти вся одежда «строилась» непосредственно в полках; для изучения новых фасонов в Санкт-Петербург от дивизий регулярно высылались закройщики [11, л. 2]. Остальные вещи заготавливались Комиссариатским департаментом.

Поставки провианта в условиях военных действий приобретали стратегическое значение, зачастую оказывая влияние на общую боеспособность войск. По положению мирного времени каждому солдату полагалась ежесуточная «Петровская дача» — 2 фунта 40 золотников (или по объему 16/30 гарнца) ржаной муки и 24 золотника (по объему 1/20 гарнца) крупы. Мука могла заменяться 3 фунтами печеного хлеба или 13/4 фунта сухарей. Основной «приварок», то есть, как правило, мясные продукты, закупался самими солдатами за счет артельных средств, а в ряде случаев поставлялся обывателями. Нередко мясную или рыбную порцию полки получали за отличия на парадах, смотрах или маневрах. В марте же 1812 г. вдобавок к обычной выдаче провианта были назначены регулярные мясная (1/2 фунта мяса) и винная (1/80 доля ведра) порции в следующем соотношении: по 2 мясные и 2 винные порции в неделю армейским полкам и по 3 мясные и 4 винные порции в неделю гвардии [143, с. 418]. Суточный рацион подъемных лошадей составлял 2,5 гарнца овса и 20 фунтов сена.

Для снабжения солдат готовыми сухарями полки высылали в тыл команды хлебопеков, которые присоединялись к своим частям по мере выполнения своих функций. В 1812 г. единственной в своем роде стала одиссея команды хлебопеков 40-го егерского полка. В приказе по 1-й армии от 20 июля объявлялось: «40-го Егерского полка поручик Гнилокишков, оставленный от полка с 25-ю человеками нижними чинами для хлебопечения, на всем расстоянии от Диены до Велижа, неоднократно встретившийся с неприятелем, несколько раз им атакованный, с потерей только 6-ти человек прибыл к Армии. Шефу полка, полковнику Сазонову, не заботящемуся о собрании отделяемых им от полку людей и утаившему потерю поручика с 25-ю человеками, отказывается от командования полка, который сдать старшему по себе» [44, с. 439, 440]. История имела совершенно счастливое завершение: поручик «за отличие» был произведен в штабс-капитаны, а на следующий день «во уважение просьбы генерал-майора графа Палена» Сазонову возвратили командование полком.

Обоз каждого гренадерского и пехотного полка состоял из 6 лазаретных и 12 провиантских фур, 12 патронных ящиков, 12 ящиков с палаточными принадлежностями, 2 фур для полковых дел и казны, фуры для полковой церкви, фуры для слесарного инструмента и аптечной фуры. Кроме того, во вновь сформированных в 1811 г. полках обоз был еще более сокращен: на полк полагалось 12 патронных ящиков, 12 провиантских, 3 лазаретных и 3 полковых (для казны и письменных дел, для казначейства, для инструментов) фур. Егерские полки, кроме тех, которые несли службу на Кавказе и в Молдавии, не имели палаток, а следовательно, и палаточных ящиков.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "1812. Русская пехота в бою"

Книги похожие на "1812. Русская пехота в бою" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою"

Отзывы читателей о книге "1812. Русская пехота в бою", комментарии и мнения людей о произведении.