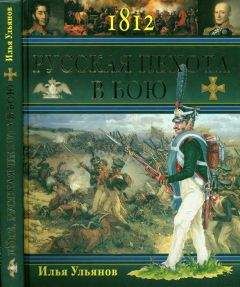

Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "1812. Русская пехота в бою"

Описание и краткое содержание "1812. Русская пехота в бою" читать бесплатно онлайн.

На это исследование будут ссылаться и через 100, и через 200 лет — как сейчас цитируют основополагающие труды Михайловского-Данилевского, Богдановича, Тарле.

Именно о работах такого уровня говорят, что они «закрывают тему».

Издательство «Яуза» с гордостью представляет вам новую книгу ведущего военного историка, которая достойна стать украшением любой библиотеки.

Энциклопедическая по охвату материала, беспрецедентная по глубине анализа, эта выдающаяся работа исчерпывающе описывает структуру и вооружение, организацию и выучку, тактические приемы и боевое применение русской пехоты во всех сражениях 1812 года.

Шарф с кистями и темляк были серебряные, с примесью черного и оранжевого шелка. На шарфе серебряные полосы чередовались с черно-оранжевыми. К концам шарфа крепились кисти с серебряной бахромой по краям и с черно-оранжевой — в середине. Шарф повязывался на поясе (на мундире или на сюртуке, реже — на шинели); подражая М.И. Кутузову, многие офицеры в 1812 г. носили шарф через правое плечо. Лента темляка плелась из серебряной нити, по краям вплетались шелковые черно-оранжевые полоски, в середине кисти также помещалась шелковая бахрома.

В феврале 1812 г. «для уменьшения издержки обер-офицеров на обмундирование» Император повелел «во всей пехоте и артиллерии, исключая Лейб-Гвардию, вместо серебряных шарфов, темляков, витишкетов (этишкетов. — И.У.) и шишек (репейков. — И.У.) к киверам иметь белевые, а эполеты — обложенные бронзою вместо галуна, снурка и канители золотой» [4, л. 172]. При этом офицеры «не лишались права» донашивать прежние серебряные и золотые «приборы». Дешевые вещи были встречены без особого энтузиазма даже малоимущими офицерами. Выпущенный в 1812 г. из Дворянского полка Н.А. Андреев писал: «Царь нас поздравил и велел немедля экипировать, что исполнено было с величайшей скоростию за казенный счет, но как? нитяные кутасы, шарф, темляк, эполеты медные и сукно кадетское, но и за то слава Богу и Царю!» [87, с. 178]. Поэтому многие тратили последние деньги на приобретение престижных дорогих элементов обмундирования.

На черной с оранжевой каймой ленте, уложенной вокруг воротника, офицеры в служебной обстановке носили нагрудные знаки. В центре армейских знаков помещался орел с опущенными крыльями и с венком и перунами в лапах. Гвардейский знак отличался от армейского накладкой в виде орла на воинской арматуре и почетными надписями «1700 No 19» (у обер-офицеров двух старейших полков). Знаки технологически различались на два вида: медные посеребренные и целиком серебряные. Офицеры имели возможность покупать серебряные знаки; при отсутствии средств или желания покупать дорогой знак офицера снабжали казенным медным посеребренным знаком, остающимся в этом случае в собственности полка [5, л. 161]; в Гвардии использовались только серебряные знаки. Три основные части знака — поле, ободок поля и орел — по отдельности или все вместе золотились; сочетание серебряных и золотых частей говорило о чине офицера. Прапорщику полагался полностью серебряный знак, подпоручику — серебряный с золотым ободком, поручику — серебряный с золотым орлом, штабс-капитану — серебряный с золотыми ободком и орлом, капитану — позолоченный с серебряным орлом; штаб-офицерские знаки золотились полностью.

Чепраки и чушки у конных чинов были темно-зеленого сукна; в армейской линейной пехоте и в Литовском полку по краю выкладывался красный лампас, к которому пришивалось два ряда галуна; в армейской легкой пехоте и в Финляндском полку лампаса не было, а галуны имели красную выпушку. В Преображенском, Семеновском и Измайловском полках чепраки и чушки были красные, а лампас соответственно — темно-зеленым, светло-синим, белым; в Егерском полку на темно-зеленые чепрак и чушки нашивался оранжевый лампас. Гвардейские чушки и чепраки (в задних углах) украшались серебряными звездами.

В походе редко соблюдались правила ношения униформы. Так, уже знакомый нам Н.А. Андреев — полковой адъютант 50-го Егерского полка — писал: «Наряд мой был щегольский: шапка без козырька, старый изодранный сюртук, подпоясанный шарфом без кистей, чрез плечо на ремне нагайка казацкая, сабля у бедра и на тощем большом рыжаке. В довершение сей экипировки была на плечах обгорелая на биваках байковая желтая бурка…» [87, с. 190].

Генералы имели эполеты с бахромой из толстой золотой канители; петлица на шляпе состояла из четырех толстых золотых шнуров, средние из которых переплетались друг с другом.

В неофициальной обстановке генералы могли носить общеармейский мундир (называемый в этом случае вицмундиром); в бою, при построениях и при совместных действиях нескольких частей все генералы должны были надевать парадный мундир с шитьем на скошенном воротнике, рукавных (вырезанных мыском) и карманных (горизонтальных) клапанах. Это выполнялось далеко не всегда: в большинстве случаев генералы выезжали в сюртуках и походных серых шароварах; в холодные дни поверх сюртука надевалась шинель, а вместо шляпы — фуражка, и тогда единственным признаком генеральского чина оставались орденские звезды, крепившиеся на сюртук.

Генералы имели два комплекта чепраков и чушек: полковой (как у офицеров полка) и общегенеральский — из медвежьего меха с андреевскими звездами.

Генеральские (в том числе и шефские) адъютанты в 1812 г. вместо эполета носили на правом плече золотой аксельбант; им же всегда полагалось надевать шляпу («с поля», кокардой налево) [26].

Генерал и адъютант пехоты. Л.И. Киль. 1816 г.ВООРУЖЕНИЕ

Все выдающиеся способности, богатый опыт и высочайшие моральные качества воина становились практически бесполезными в отсутствие исправного оружия. В изданном в 1809 г. «Кратком Наставлении о солдатском ружье» [93] отмечалось: «Сбережение ружья столько же важно, как и сбережение солдата, для которого испорченное ружье бесполезная ноша». Не напрасно солдатская песня признавала неразрывную связь бойца с его оружием: «Наши жены — ружья заряжены». Именно название «ружье» было принято в России конца XVIII — начала XIX вв. для обозначения образцов массового длинноствольного огнестрельного оружия. Гораздо реже использовались устаревшие термины «мушкет» и «фузея». Воспламенение боевого заряда в стволе огнестрельного оружия обеспечивалось с помощью устройства, носящего название «замок». В подавляющем большинстве образцов огнестрельного оружия начала XIX века использовался так называемый ударно-кремневый замок, в котором воспламенение обеспечивалось попаданием на порох искры, высекаемой при ударе зажатого в курок кремня об огниво. Наиболее распространенная схема компоновки элементов замка была изобретена в начале XVII века и получила название «французский батарейный замок».

Самым массовым огнестрельным оружием в русской армии были русские ружья образцов 1808 г. (пехотные и драгунские) и 1798 г. и английские ружья «Brown Bess» различных образцов. Также в войсках использовались австрийские («цесарские») и шведские ружья. Во многих подразделениях (состоящих, как правило, в гарнизонах и внутренней страже) еще содержались ружья более ранних образцов. Унтер-офицеры гренадерских рот в полках, имевших английские или русские (до 1808 г.) ружья, как правило, получали винтовальные унтер-офицерские ружья образцов 1805 г. или 1798 г. В ряде егерских полков на вооружении еще оставались егерские ружья прежних царствований, а также и штуцера, в количестве не более 12 на роту. В каждой роте все ружья нумеровались (номер выбивался у конца ствола или на казенной части); кроме того, на латунном затыльнике приклада зачастую вытравливались или вырезались литеры наименования полка и номер роты.

Ружья австрийские.Практически все ружья, даже одного образца, несколько различались по размерам и весу. Калибр принятых на вооружение незадолго до войны новых ружей — пехотного, драгунского, кирасирского и гусарского, составлял 7 линий (17,8 мм). При этом пехотное ружье имело длину со штыком 1,83 м и весило (со штыком) не менее 4,7 кг. 8линейное ружье образца 1798 г. со штыком весило до 6,2 кг, а английское ружье аналогичного калибра — около 5,2 кг. Все ружья имели, как правило, трехгранные стальные штыки.

Штуцер — нарезное дульнозарядное ружье с 8 нарезами внутри граненого по всей длине ствола — предназначался для одиночной прицельной стрельбы. На вооружении армейской легкой пехоты к 1812 г. продолжали состоять

егерские штуцера образцов 1798 и 1805 годов калибра 16,5 мм. Штуцер отличался большой дальностью и точностью выстрела, что достигалось использованием нарезного ствола, более удобной конструкцией ложи и особого прицельного приспособления. К сожалению, к недостаткам штуцера относились сложность заряжания и невозможность длительного ведения стрельбы. Для рукопашного боя егерские штуцера снабжались длинными штыками-кортиками, которые должны были компенсировать малую длину оружия. С 1808 г. новые штуцера более не выдавались в егерские полки, а вышедшие из строя заменялись обычными солдатскими ружьями.

Все ружья и штуцера имели кожаный плечевой ремень, но на ремне носились крайне редко. К ремню подвешивался кожаный чехол для предохранения огнива кремневого замка. Кроме того, весь замок целиком на походе закрывался кожаным полунагалищем.

* * *В используемом для ружей патроне боевой заряд и пуля соединялись с помощью бумажной гильзы. В качестве взрывчатого вещества использовался дымный гранулированный (зерненый) порох. В боевой патрон пехотного 7-линейного ружья помещалось 10,6 г пороха, в холостой — 8,5 г; в патроны драгунского 7-линейного ружья — соответственно 8,5 и 6,4 г. Заряд 8-линейных ружей был на 2,1 г тяжелее. Нужное количество пороха отмерялось специальной медной пороховой меркой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "1812. Русская пехота в бою"

Книги похожие на "1812. Русская пехота в бою" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Ульянов - 1812. Русская пехота в бою"

Отзывы читателей о книге "1812. Русская пехота в бою", комментарии и мнения людей о произведении.