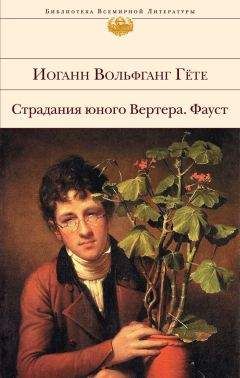

Иоганн Гете - Страдания юного Вертера. Фауст (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Страдания юного Вертера. Фауст (сборник)"

Описание и краткое содержание "Страдания юного Вертера. Фауст (сборник)" читать бесплатно онлайн.

Великий поэт Германии, выдающийся мыслитель и ученый Иоганн Вольфганг Гёте принадлежит к тем личностям, которыми восхищается весь мир.

Его роман «Страдания юного Вертера» является одним из замечательнейших романов о любви, в котором Гёте точно и проникновенно воссоздал психологию страсти, своеобразие чувств мужчины и женщины.

Герой трагедии «Фауст» – личность историческая, он жил в XVI веке, слыл магом и чернокнижником и, отвергнув современную науку и религию, продал душу дьяволу. О докторе Фаусте ходили легенды, он был персонажем театральных представлений, к его образу обращались в своих книгах многие авторы. Но под пером Гёте драма о Фаусте, посвященная вечной теме познания жизни, стала шедевром мировой литературы.

111

Пратер – общественный парк в Вене. – Sеrvibilis – готовый к услугам; под этим именем Гёте выводит здесь веймарского бездарного дилетанта Беттингера.

112

«Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании» был первоначально задуман как сборник эпиграмм, продолжающий «ксении» (эпиграммы Гёте и Шиллера, направленные против враждебных им деятелей немецкой культуры). Название «Сон в Вальпургиеву ночь» дано этой интермедии в подражание «Сну в летнюю ночь» Шекспира; оттуда же заимствованы и некоторые персонажи, как-то: Оберон и Титания, царь и царица эльфов, и Пук (проказник-эльф); из шекспировской «Бури» заимствован светлый дyx воздуха Ариэль. // Сцена эта написана в 1796–1797 годы. Первоначально Гёте намеревался вывести в ней также писателей Юнг-Штиллинга и Фосса; строфы, им посвященные, сохранились в набросках. // Тема свадьбы Оберона и Титании была навеяна не только комедией Шекспира и поэмой Виланда «Оберон», но и опереттой «Оберон, царь эльфов» композитора Враницкого, поставленной на сцене Веймарского театра в сезон 1796 года под непосредственным руководством Гёте. Самую замечательную характеристику «Сна в Вальпургиеву ночь» дал, на наш взгляд, А. И. Герцен в своей юношеской статье о творчестве Э.-Т.-А. Гофмана.

113

Мидинг – талантливый бутафор Веймарского театра, на смерть которого Гёте написал большую прочувствованную кантату.

114

По средневековому поверью, дьявол любит играть на волынке.

115

По мнению немецких комментаторов, намек на писателя Жан-Поля Рихтера; едва ли это так: у Гёте упомянута «строфа экспромта», тогда как Жан-Поль – прозаик.

116

Любопытный путешественник – один из недоумевающих читателей многотомного «Путешествия по Германии» Николаи.

117

Ортодокс (правоверный) – граф Фридрих – Леопольд Штольберг, автор ханжеской статьи, направленной против «Богов Греции» Шиллера.

118

Северный художник – Считается, что Гёте говорит здесь о себе самом; однако нам кажется более правдоподобным, что здесь имеется в виду художник Мюллер, живописец и писатель из круга «Бури и натиска».

119

Пурист – По-видимому, Гёте здесь имеет в виду сторонников академического искусства старой французской школы.

120

Флюгером называли Гёте и Шиллер музыканта и журналиста Рейхардта, к которому они относились в годы, когда создавался «Сон в Вальпургиеву ночь», отрицательно, так как он в политическом отношении был значительно левее обоих поэтов; они ставили ему в вину его попытку лавировать между французской революцией и оппозиционно настроенным к ней веймарским классицизмом.

121

Геннингс, Август фон; он же, ниже, Музагет (один из его псевдонимов) и Бывший гений своего времени («Гений своего времени» – название одного из сборников стихов Геннингса) – публицист, порицавший классическую эстетику Гёте и Шиллера как чуждую духу христианства.

122

Намек на манию Николаи во всем видеть происки иезуитов.

123

Журавль – Лафатер, писатель-романист и богослов; в юности друг Гёте, ко времени написания этой сцены был ему неприятен своим восторженным мистицизмом и ханжеством; Гёте называет Лафатера Журавлем за его «журавлиную» походку.

124

Светский человек – то есть человек с мозгами, не замутненными религиозными или псевдонаучными предрассудками; Гёте имеет здесь в виду самого себя.

125

Догматик – сторонник докантианского философского догматизма.

126

Идеалист – в первую очередь, видимо, Фихте, но также и все сторонники идеалистической теории познания, для которых внешний мир существует только в их мозгах и которые посему не знают, как отнестись к окружающей их чертовщине

127

Реалист – здесь реалист эмпирического толка

128

Супернатуралист (убежденный в существовании сверхчувственного мира) – по-видимому, философ Фридрих Якоби

129

Скептик – здесь последователь английского философа-скептика Юма.

130

Падающая звезда – Имеются в виду проходимцы, всплывающие на поверхность в эпохи крупных исторических переворотов и низвергаемые ходом исторических событий.

131

Единственная прозаическая сцена, сохраненная Гёте в составе «Фауста». Написана до 1775 года. // Критика здесь отмечает хронологическое несообразие: в ночь убийства Валентина Мефистофель говорит, что Вальпургиева ночь должна наступить послезавтра. Сцена «Пасмурный день» разыгрывается утром после Вальпургиевой ночи: она, таким образом, отделена от ночи убийства Валентина всего тремя днями. За эти три дня происходят следующие события: Гретхен родит ребенка, топит его в реке, затем она «долго блуждает», берется под стражу, судится как детоубийца и приговаривается к смертной казни – события, в три дня явно не вмещающиеся, поэтому прав один из видных комментаторов «Фауста», известный историк философии Куно Фишер, предлагающий, приступая к чтению этой сцены, «забыть о хронологии». Вальпургиеву ночь надо мыслить символически, как длительный период, в течение которого Мефистофель стремится всеми доступными ему способами отвлечь Фауста от забот и беспокойства о Маргарите.

132

Написано до 1775 года. // Эшафот и вообще место казни, по средневековому представлению, является «нечистым местом». Ведьмы, колдующие у эшафота («кадят перед плахой, кропят эшафот»), пародируют католическое богослужение. // Образ мчащихся сквозь ночь Фауста и Мефистофеля запечатлен известной гравюрой французского художника Делакруа, о которой Гёте восторженно отзывается в беседах с Эккерманом.

133

Сцена в настоящем ее варианте является позднейшей поэтической обработкой прозаической сцены, написанной еще до 1775 года. Из изменений, произведенных в этой сцене, стоит отметить прибавление (в окончательной редакции) ранее отсутствовавшего возгласа: «Спасена!» (Голос свыше.) Пение обезумевшей Гретхен напоминает песню Офелии в четвертом действии «Гамлета».

134

Маргарите кажется, что песня «Чтоб вольнее гулять, // Извела меня мать» сложена про нее.

135

При совершении казни звонили по обычаю, сохранившемуся до конца XVIII века, в так называемый «колокол грешников»; по прочтении приговора судья ломал палочку в знак того, что пора приступить к казни.

136

Вторая часть «Фауста» состоит из пяти больших действий, связанных между собой не столько внешним, сюжетным единством, сколько внутренним единством волевого устремления героя. Нигде в западной литературе не сыщешь другого произведения, равного «Фаусту» по богатству и разнообразию форм – метров, строфики, ритма.

137

Эта сцена открывает первое действие второй части «Фауста», законченное в 1830 году. С первой частью трагедии она связана намеком на перенесенное Фаустом испытание: «Смирите в нем свирепый пыл борьбы, // Смягчите боль жестокого упрека, // Изгладьте память ужасов судьбы».

138

Согласно римскому времяисчислению, ночь делилась на четыре части.

139

Оры – в греко-римской мифологии богини времени, охраняющие небесные врата, которые они с грохотом растворяют, пропуская солнечную колесницу Феба-Аполлона.

140

Этот монолог Фауста написан терцинами. Солнце воспринимается Фаустом как символ вечной и абсолютной правды, недоступной человеку. Он полагает, что правда может быть видна человеку только в ее отражениях, в историческом бытии человечества, в явлениях природы (так же как глаз человека, не будучи в состоянии смотреть на солнце, воспринимает свет только на поверхности освещаемых предметов).

141

Богини высятся в обособленье… и ниже: То Матери. – Миф о Матерях в основном вымысел Гёте, на который его натолкнуло одно место из «Жизнеописаний» Плутарха. В главе двадцатой «Жизнеописания Марцелла» мы читаем: «Энгидиум – небольшой, но старинный город в Сицилии, известный благодаря богиням, именуемым Матерями, храм которым там воздвигнут». Гёте понимает под царством Матерей мир прообразов всего сущего; из этого царства Фауст с помощью Мефистофеля извлекает бесплотные тени Елены и троянского царевича Париса.

142

Заключительная сцена первого действия второй части «Фауста». Для императора и его приближенных, собравшихся в слабо освещенной рыцарской зале, происходящее здесь – не более как сеанс модной салонной магии. Не то для Фауста. Он воспламеняется страстью к прекраснейшей из женщин, ибо видит в ней то совершенное порождение природы и человеческой культуры, которое уже не нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Страдания юного Вертера. Фауст (сборник)"

Книги похожие на "Страдания юного Вертера. Фауст (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иоганн Гете - Страдания юного Вертера. Фауст (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Страдания юного Вертера. Фауст (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.