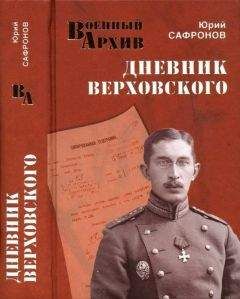

Юрий Сафронов - Дневник Верховского

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Дневник Верховского"

Описание и краткое содержание "Дневник Верховского" читать бесплатно онлайн.

Дневник капитана Генерального штаба Александра Ивановича Верховского является уникальным историческим документом, рассказывающим о том, что именно происходило на Балканах в дни, предшествующие покушению на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. А.И. Верховский известен не только как автор многочисленных военных трудов, но и книг «Россия на Голгофе» (1918) и «На трудном перевале» (1959).

Материалы дневника позволяют по-новому взглянуть на всемирную трагедию, разыгравшуюся после роковых выстрелов, прозвучавших в городе Сараево 15 (28) июня 1914 г. В книге широко использованы исторические документы, иллюстрации и фотоматериалы из личного архива сестры А.И. Верховского.

Братоубийственная война 1885 года оставила глубокий след в памяти сербского и болгарского народов. Н.A. Епанчин, будущий директор Пажеского корпуса (1900—1905) посетил в конце лета 1899 года Болгарию и Сербию. Тогда в Сербии свирепствовал король Милан Обренович, хотя он считался только Главнокомандующим сербской армией, а королем был его сын Александр, впоследствии зверски убитый вместе с королевой Драгой, вследствие заговора «черноруковцев». В Белграде, кстати, Епанчин встретил только что выпущенного из тюрьмы Николу Пашича, который вскоре надолго займет премьерское кресло и сильно отметится в сербской истории.

Генерал Н. Епанчин отмечал в своих мемуарах, с каким выражением большинство болгар презрительно, с ненавистью и злобой называли сербов словом «сербит»{39}. Сербы относились к болгарам столь же презрительно. По воспоминаниям другого очевидца, один серб-патриот возмущался: «Болгары — это свиньи, предатели, иуды. Что они сделали с нами? Мы послали пятьдесят тысяч своего войска им на помощь под Адрианополь, а они потом на нас напали ночью, как воры. Им ни один серб руки не подаст»{40}.

В ходе Великой войны, 9 октября 1915 года под напором немецких, австро-венгерских и болгарских войск, сосредоточенных против Сербии, был взят Белград. Сотни тысяч сербов вынуждены были сняться с обжитых мест и эвакуироваться в малодоступные ущелья Албании усеивая скорбный путь множеством трупов… В результате проведенной операции к началу декабря вся территория Сербии была оккупирована. 26 ноября из Призрена эвакуировалось и сербское правительство. Остатки сербской армии, выжившие в условиях тяжелого перехода (150 000 человек), в январе 1916 отошли в Албанию, откуда были эвакуированы на союзных кораблях на остров Корфу. Впоследствии части сербской армии воевали на Салоникском фронте.

Правительство кайзеровской Германии допускало, что Россия, не готовая к войне, возможно, не поддержит Сербию, но этого не случилось. Вызов центральных держав все-таки вынуждены были в Петербурге принять. Русское правительство, в конечном итоге, не сочло достойным для России оставить без защиты Сербию, как это имело место в 1908 году. К тому же, снова уступив, Россия рисковала потерять титул великой державы, и ей грозила малоприятная перспектива встать в один ряд с державами второстепенными. «Вскоре, — писал А.И. Солженицын, — примчались сербы, нам родные, Был пышен быстрый съезд Двора, И проходили запасные под клики громкого “ура!”{41}».

Парадоксально, но для защиты Сербии русским войскам пришлось пересечь границу с Восточной Пруссией. Это, как известно, было сделано под нажимом Франции, главного кредитора России, попавшей в сложную ситуацию из-за стремительного наступления германских армий на Париж. На решения Русского правительства, несомненно, давили огромные кредиты, взятые у французских банков. В «Истории Гражданской войны» (изданной в СССР в 1938 году) делался акцент на зависимость России от многомиллиардных займов, полученных от французских банкиров. По военным соглашениям между Россией и Францией Николай II должен был двинуть свои армии в наступление против Германии на четырнадцатый день после объявления войны. В это время на Западе германские корпуса неудержимо катились через Бельгию, стремительно приближаясь к Парижу, и оттуда в Петроград неслись панические требования — скорее выступить против Германии.

Тридцатого июля русский военный агент в Париже граф Игнатьев срочно доносил в Ставку: «Французские армии перейти в наступление в ближайшем уже едва ли смогут. Я ожидаю в самом лучшем случае медленного отступления… Весь успех войны зависит всецело от наших действий в ближайшие недели и от переброски на русский фронт германских корпусов». Напрасно генерал Жилинский, главнокомандующий Северо-западного фронта, считал наступление в Восточную Пруссию заранее обреченным на верную неудачу, напрасно начальник Генерального штаба генерал Янушкевич отговаривал от немедленной атаки — из Парижа торопили. Французский посол Морис Палеолог обивал пороги министерства, добиваясь перехода русских армий в наступление. И 31 июля главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, дядя царя, по прозвищу «большой Николай», сообщал Палеологу, что «виленская и варшавская армии начнут наступление «завтра утром на рассвете». Неподготовленные русские армии вторглись в Германию»{42}.

Спасение для Франции пришло из России. Кайзер Вильгельм, не ожидавший такой быстроты от русских генералов, вынужден был замедлить поход на Париж. Германское главное командование перебросило на Восточный фронт гвардейский резервный корпус и XI стрелковый корпус со 2-й кавалерийской дивизией. Еще до подхода этих подкреплений немецкие полки перешли в наступление и опрокинули русских. Пять дивизий, переброшенных с Западного фронта, приняли позже участие в окончательном разгроме русской армии в Восточной Пруссии. Русская армия потеряла 20 тысяч убитыми и 90 тысяч пленными, лишилась всей артиллерии. Два корпуса — XIII и XV — были окружены и полностью попали в руки немцев. Однако Париж был спасен.

Еще до исхода боя в Восточной Пруссии Палеолог записал в своем дневнике: «Сражение… продолжается с ожесточением. Каков бы ни был окончательный результат, достаточно уже того, что борьба продолжается, чтобы английские и французские войска имели время переформироваться в тылу и продвинуться вперед».

В день разгрома русских войск Сазонов говорил Палеологу: «Армия Самсонова уничтожена… Мы должны были принести эту жертву Франции».

Даже идейный вождь кадетской партии Милюков признавал впоследствии, что Россия в войне с Германией была орудием англо-французских капиталистов. К десятилетию войны Милюков писал в эмигрантском листке: «Я не ожидал тогда, что, так и не собравшись с силами, Россия пошлет миллионы своих сынов в окопы за чужое дело»{43}.

Из 220 дивизий, имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более 85 немецких дивизий. Если к этому прибавить войска союзников Германии, стоявшие против русского фронта, а именно 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 3 турецких, то всего составится 127 дивизий, стоявших против русских войск{44}.

В конечном счете, все эти дипломатические, военно-стратегические и политические просчеты и привели к роковой черте. Расплатой стало поражение России в Первой мировой войне, революционная смута и крушение русской государственности.

1914 год внешне начинался совершенно спокойно, и ничто не предвещало надвигающейся катастрофы, разве что Брюсов календарь туманно предсказывал на тот год: «Великая перемена в некотором знаменитом государстве, новый образ правления в некоей республике; славное побоище, великий государь воцарится». Для любителей астрологических прогнозов в этом календаре были предсказаны «32 несчастливых дня» в 1914 году, и среди них 17 июня и 20 августа (л. арх.). На этот раз любители мистики были разочарованы. Покушение на Франца Фердинанда состоялось 15 июня, а начало войны Германии с Россией — 19 августа…

Начиная с января 1914 года, в дневнике императора Николая II начала появляться балканская тематика:

7-го января. Вторник.

…Принял нового сербского посланника{45}…

11-го января. Суббота.

…Принял до докладов —румынскую, сербскую и болгарскую военные миссии…

17-го января. Пятница.

…После молебна осмотрел внутренние помещения и уехал в Зимний дв., где посетил наследного [принца] сербского — Александра. Привез его в Царское…

20-го января. Понедельник.

Утром приезжал Николаша с докладом… В 21/2 принял сербского председ. совета министров Пашича…

25-го января. Суббота.

…Завтракали: Ольга, Александр сербский и Фредерике…{46}.

Содержание переговоров Николая II с Николой Пашичем доподлинно неизвестно, но, поскольку Пашич зарекомендовал себя как весьма осторожный и прагматичный политик, можно предположить содержание той беседы. Кроме вопросов военно-технического сотрудничества и политической поддержки Сербии со стороны России, могли затрагиваться и другие вопросы. Пашич был тогда не в последнюю очередь весьма обеспокоен всесилием офицерской сербской организации «Черная рука», создававшей двоевластие в стране и проводящей авантюрную на тот момент политику создания «Великой Сербии». Фактически оба государства, Россия и Сербия, не были готовы к войне. Сербия была истощена двумя предыдущими войнами — с Турцией и Болгарией, а Россия — войной с Японией и внутренней смутой 1905 года. «Сегодня в наших интересах, — заявлял Н. Пашич, — чтобы Австро-Венгрия просуществовала еще 25—30 лет, до тех пор, пока мы на юге не освоим все настолько прочно, что эти территории нельзя будет от нас отделить»{47}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дневник Верховского"

Книги похожие на "Дневник Верховского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Сафронов - Дневник Верховского"

Отзывы читателей о книге "Дневник Верховского", комментарии и мнения людей о произведении.