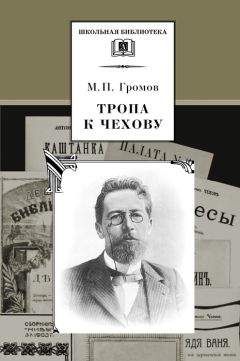

Михаил Громов - Чехов

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чехов"

Описание и краткое содержание "Чехов" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904), основанная на серьезном, глубоком анализе творчества и дополненная архивными фотографиями, открывает новые, неожиданные грани жизненной и писательской судьбы, позволяет почувствовать его душевное одиночество: «как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».

Широта и разнообразие фактического материала, достоверное изображение эпохи и окружения Чехова, нетрадиционный подход к его биографии, любовь к своему герою — вот что отличает книгу Михаила Петровича Громова. Она рассчитана на самый широкий круг читателей.

Диалектика времени у Чехова проявляется в таком своеобразном, парадоксальном факте: рождаясь на свет, человек попадает не в будущее, а в прошлое. «Гриша» — квартира отца, старая мебель, ковер с пятном, устоявшийся быт; «Володя» — старые связи матери, светские привычки, гимназия, где учат тому же самому, чему учили и деда, и бабку, и мать, и отца — послушанию, прилежанию, закону Божьему; «Моя жизнь» — город, построенный отцом, ненавистный сыну город, переполненный прошлым.

Прошлое пестует и нянчит настоящее, кормит и одевает его, внушает ему сознание ответственности перед собою, сознание неоплатного долга; прошлое внушает настоящему свою веру, свои привычки, свой способ жизни; оно навязывает ему своих идолов и свои догмы — словом, прошлое формирует настоящее по образу своему и подобию. А это и есть футляр. Смысл и цель жизни — в том, чтобы вырваться из него.

Когда человек начинает смотреть на мир осмысленными глазами, встречая свои первые рассветы и свои первые вечерние зори, — а случается это в возрасте трех-четырех лет, в том счастливом возрасте, о котором написан чеховский «Гриша», — ему кажется, что мир до него не существовал; он не знает, что жить ему придется в городе прадедов и прапрадедов, мало думавших о нем и о его сверстниках, что наследует он не только состояние своих предков — хоромы их или скарб, но прежде всего их кровь, текущую из тьмы времен, и от этой наследственности он отказаться не может; что это вовсе не первая утренняя заря на земле и что первое утро, как позднее расскажут ему в гимназии, отмерцало для прародителей его, для Адама и Евы, в незапамятные времена, когда их изгоняли из рая, что в мире с каждой новой весной прорастает древнее семя первородного греха и продолжает царить первородный закон: в поте лица своего будешь есть хлеб свой.

Перечитывая «Скрипку Ротшильда», полезно время от времени возвращаться к первым строчкам («Городишко был маленький, хуже деревни…» и т. д.), чтобы не упустить из виду противоречие, которое существует в мире Чехова между каждой отдельной личностью — или, точнее, отдельной душой человеческой — и городом, олицетворяющим здесь предысторию, протекавшую до появления на свет и Марфы, и Якова, и девочки с льняными волосами, которая когда-то родилась у них и, недолго пожив, умерла. Это противоречие не столько между жизнью и смертью, сколько между жизнью и памятью о ней, отпечатком и следом ее, остающимся в этом мифологическом городе. Печальная песня Якова Иванова, сыгранная им перед смертью, потому и трогает его сограждан до слез, что напоминает им о душе, которой уже нет среди них, которая была так мало похожа на них, и теперь ее жалко, как свою собственную: пока живешь — нет и нужды, спохватишься — поздно. Существуют работы о «музыке» чеховской прозы, и вполне возможно, что у людей, сильно и глубоко чувствующих музыку, при чтении рождаются звуковые образы; хотя нотных знаков в «Скрипке Ротшильда», как нетрудно убедиться, нет, песню Бронзы можно, по-видимому, услышать и без них, поскольку эта песня — излияние души.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Литературой и театром Чехов увлекся в первых классах гимназии, и это увлечение определило его судьбу.

М. П. Чехов писал: «А. П., будучи… гимназистом пятого класса, спал под кущей посаженного им дикого винограда и называл себя «Иовом под смоковницей». Под ней же он писал тогда стихи… В это время А. П. вообще предпочитал стихи прозе, как, впрочем, и всякий гимназист его возраста».

Литературное дарование — или, по крайней мере, склонность к писательству — не такая уж редкость в России. Кто из русских гимназистов не мечтал стать Пушкиным, не подозревая до времени, каких усилий духа, какого трудолюбия и воли стоит легкий пушкинский стих.

Это выяснялось с годами и опытом: «время вспышек прошло», — грустно заметил в письме к Чехову старший брат Александр, ставший газетным репортером.

Увлекался литературой и младший из братьев Чеховых, Михаил, издававший впоследствии журнал для детей, печатавший свои рассказы под псевдонимом «М. Богемский». В 1879 году ему было 15 лет, он жил в Москве. Чехов писал ему из Таганрога: «Хорошо делаешь, если читаешь книги. Привыкай читать. Со временем ты эту привычку оценишь. Мадам Бичер-Стоу выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода назад с научной целью и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки… Прочти ты следующие книги: «Дон-Кихот» (полный, в 7 или 8 частей)… Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Советую братьям прочесть, если они еще не читали, «Дон-Кихот и Гамлет» Тургенева. Ты, брате, не поймешь. Если желаешь прочесть нескучное путешествие, прочти «Фрегат «Паллада» Гончарова…»

Это знаменитое письмо, которое приводится едва ли не в каждой биографии Чехова (вот как рано начал читать серьезные книги будущий классик), тем и примечательно, что было слишком серьезным для младшего брата: здесь нет ни Жюля Верна, ни Виктора Гюго, на которых Чехов скоро напишет пародии, ни других книг для юношества, отечественных и переводных (их было довольно много в те времена). Выбор Чехова отмечен высоким и строгим вкусом, и об этом особенно важно знать потому, что как раз в эту пору он складывался как писатель, придирчиво изучал особенности и тонкости литературной техники в ее прекрасных классических образцах, не всегда интересных для рядового читателя.

Едва ли не самой важной среди упомянутых книг был, конечно, «Дон-Кихот Ламанчский» — эта Библия мировой пародии, первоисток и прообраз единственной в своем роде пародийной стилистики Чехова, книга о страсти к чтению, о безумии литературных увлечений. Впоследствии все это станет особой художественной темой Чехова, но в своем истоке она восходит к гимназическим временам.

Общеизвестна схема творческой эволюции Чехова, возникшая при его жизни и вызвавшая ироническое его замечание: «Ну вот, то не было ни одного периода, а теперь сразу три».

Три периода — иногда первый из них, «осколочный», делится на два подпериода — и общая картина плавной, без драматических переломов, эволюции от самого простого к чрезвычайно сложному: юмореска в 10–15 строк — осколочная сценка или рассказик — юмористический рассказ — серьезный рассказ — повесть — пьеса; и все это в постепенном накоплении объема и художественной значительности, от ничтожного в литературном отношении пустяка, от «ерунды с художеством» до «Вишневого сада».

В самом деле простая, но лишенная всякой одухотворенности и сколько-нибудь серьезного содержания картина: нет никакого движения — например, от юношеского романтизма к реализму; нет мировоззренческих кризисов и переломов, столь обычных в судьбах больших художников — впрочем, этого, кажется, не было и в личной биографии Чехова, в его судьбе, внешне действительно очень спокойной, уравновешенной и простой.

Пусть не дуэль, не ссылка, не всероссийская анафема, но хоть что-нибудь, что соответствовало бы общему представлению о судьбах больших русских писателей; его выразил, в частности, и один из персонажей чеховского рассказа «Пассажир 1-го класса»: «Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку…»

Вероятно, от избытка простоты в литературе о Чехове появилось и даже приобрело терминологический смысл своеобразное представление о «чуде»: «Оставаясь в пределах жанра, он совершал чудо преображения жанра» (В. Ермилов).

Есть старая биографическая легенда: приближались именины матери, а испечь пирог и купить подарок было не на что. Тогда Чехов сел за стол, написал «Письмо к ученому соседу», отослал его в петербургский юмористический еженедельник «Стрекоза» и на полученный гонорар устроил именины. А потом уж так и пошло: дальше — больше…

Странности и чудеса совсем не редкость в искусстве, но путь постепенных количественных накоплений здесь никуда не ведет. Невозможно перепрыгнуть пропасть в два прыжка; нельзя постепенно стать Пушкиным, Львом Толстым, Чеховым или Достоевским. И это заставляет сомневаться и недоумевать; да так ли уж просто все было…

15 января 1900 года Чехов писал Марии Павловне, своей сестре: «О, как это хорошо, что никому неизвестно, когда я начал писать».

Эта строка — едва ли не самая загадочная во всем эпистолярном наследии Чехова — означает, между прочим, что сам он связывал начало своего творческого пути не с «Письмом к ученому соседу», о котором знали все, а с чем-то иным, о чем в самом деле никто — кроме, быть может, сестры — ничего не знал.

Чехов надежно и предусмотрительно преградил доступ к истокам своей творческой биографии. Из поля зрения исследователей и биографов выпала не одна безвестная первопечатная безделушка, а целый период творчества писателя, гимназический («лицейский») период, без которого сколько-нибудь правильной картины эволюции чеховского творчества составить, конечно, нельзя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чехов"

Книги похожие на "Чехов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Громов - Чехов"

Отзывы читателей о книге "Чехов", комментарии и мнения людей о произведении.