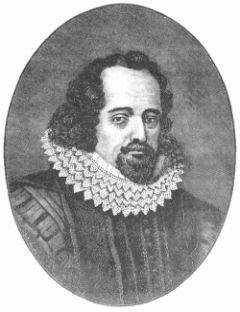

Александр Субботин - Фрэнсис Бэкон

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фрэнсис Бэкон"

Описание и краткое содержание "Фрэнсис Бэкон" читать бесплатно онлайн.

В книге характеризуется творчество и жизненный путь крупнейшего английского философа, одного из родоначальников материалистической философии нового времени, Ф. Бэкона, наследие которого оказало большое влияние на развитие европейской культуры и науки.

В приложении впервые дается на русском языке одно из важнейших произведений Ф. Бэкона — «Приготовление к естественной и экспериментальной истории…».

Это очень важная установка. В случае индукции мы, вообще говоря, имеем незавершенный опыт, и Бэкон понимает необходимость выработки таких эффективных средств, которые позволили бы, говоря современным языком, осуществлять возможно более полный и глубокий анализ информации, заключающейся в посылках индуктивного вывода. Этот пункт станет основным в построении всех последующих логических теорий индукции, и разные теоретические модели индукции, вообще говоря, будут различаться принятием тех или иных средств и методов такого анализа. Основоположники индуктивной логики — Фр. Бэкон, Дж. Гершель и Дж. Ст. Милль — так же, как и некоторые из последующих и современных нам логиков — Дж. Венн, Г. Греневский и Н. Решер, — стремятся построить индукцию как строгое умозаключение наподобие дедуктивного. Если при этом некоторые из них и допускают неопределенность индуктивного заключения, то не применяют к его оценке функцию «вероятность». Другие же исследователи — П. Лаплас, Дж. М. Кейнс, Р. Карнап и Г. Рейхенбах — подходят к построению ее теории с точки зрения вероятностной оценки индуктивного обобщения.

Бэкону не только была чужда идея вероятностного подхода к индукции, но он, кажется, с излишним оптимизмом считал, что предлагаемые им средства индуктивного анализа являются достаточной гарантией необходимости и достоверности получаемого заключения. Вот в кратких словах суть его индуктивного метода, его Таблиц Открытия — Присутствия, Отсутствия и Степеней. Собирается достаточное количество разнообразных случаев некоторого «простого свойства» (например, плотности, теплоты, тяжести, цвета и т. п.), закон или «форма» которого ищется. Затем берется множество случаев, как можно более подобных предыдущим, но уже таких, в которых это свойство отсутствует. Затем — множество случаев, в которых наблюдается изменение интенсивности интересующего нас свойства. Сравнение всех этих множеств позволяет исключить факторы, не сопутствующие постоянно и обратимо исследуемому свойству, то есть не присутствующие там, где имеется данное свойство, или присутствующие там, где оно отсутствует, или же не усиливающиеся при его усилении (соответственно, не ослабевающие, где оно ослабевает). Таким отбрасыванием в конце концов получают определенный остаток, неизменно и обратимо сопутствующий интересующему нас свойству — его «форму».

А вот схема индуктивного исследования Бэконом формы тепла. Собираются все известные примеры природы тепла в «самых различных материях»: солнечные лучи; огненные атмосферные явления; воспламеняющие молнии; огонь; раскаленные тела; естественные горячие источники; кипящие и нагретые жидкости; горячие пары и воздух; искры, выбитые из кремня; тела, воспламеняющиеся от сильного трения; плотно спрессованные зеленые и влажные травы; смоченная водой негашеная известь; растворяющееся в царской водке железо; внутренности животных и т. д. и т. п. Весь этот список составляет таблицу Сущности или Присутствия. Далее, для каждого примера этой таблицы ищутся наиболее родственные случаи, в которых, однако, тепла не наблюдается: лучи Луны и звезд, северное сияние, зарницы, болотные огни и свечение моря, жидкость в норме, пары масел и воздух в норме, золото в царской водке, внутренности растений. Не ко всем положительным примерам Бэкон находит отрицательные. Он, например, считает, что нет такого осязаемого тела, которое явно не нагревалось бы от трения.

Иногда, не находя прямого отрицательного случая, он приводит не прямой — так раскаленным телам он противопоставляет свечение гнилушек и насекомых-светляков. Иногда же поиск отрицательных примеров заставляет его формулировать задачу дальнейшего исследования: сопровождаются ли теплом огни св. Эльма, в каких местах и в какой почве обычно встречаются горячие источники, почему преет и самовозгорается спрессованное влажное сено? Так составляется таблица Отклонения или Отсутствия в ближайшем. Дальнейшую информацию дает таблица Степеней или Сравнения. В длинном списке примеров этой таблицы мы читаем, что тела животных разогреваются от движения и напряжения, что пламя не может возникнуть и развиться, если нет пространства, в котором оно могло бы двигаться и играть, что и в других случаях движение увеличивает теплоту, как это видно на примере усиления жара горна по мере нагнетания воздуха мехами или нагревания наковальни под ударами молота и др. Здесь, как и в предыдущих таблицах, встречается ряд ошибочных, а то и фантастических утверждений. Бэкон, например, ссылается на тех астрономов, которые считают, что из планет самым горячим после Солнца является Марс, затем Юпитер, затем Венера. Он еще не освободился от перипатетических представлений о «собственной» и «посторонней» теплоте тел и их интуитивной градации различных тел по «наибольшей чувствительности к теплоте» — воздух, снег и лед, ртуть, растительные и животные масла, дерево, вода, камни и металлы. На основе этих трех таблиц можно приступить к исключению, отбрасыванию многих предположений о форме тепла. Ввиду как наличия, так и отсутствия тепла в лучах разных небесных тел его форма не может быть специфически небесной. Аналогично, она не может быть специфически связана с природой земного. Далее, из формы тепла исключаются свойства светимости, быть живым и т. д. и т. п. В конце концов Бэкон приходит к выводу, что сущность или форму теплоты составляет распирающее быстрое движение малых частиц тела, стремящихся к расширению занимаемого ими объема, однако затрудненного и сдерживаемого, а поэтому не равномерного и происходящего в малых частях. «Если ты сможешь вызвать в каком-либо природном теле движение распространения или расширения, обуздать это движение и направить его в себя само таким образом, чтобы расширение не происходило равномерно, но поочередно, то допускаясь, то подавляясь, то ты, без сомнения, произведешь тепло» (5, 2, стр. 123). Впоследствии историки науки только поражались, как из столь случайно набранных и подчас ложных данных при такой грубой их обработке Бэкон вообще мог прийти к сравнительно верному определению теплоты (см. 38, стр. 105).

Аналогия и исключение составляют главные приемы этого метода. По аналогии подбираются эмпирические данные для Таблиц Открытия. Она лежит как бы в фундаменте индуктивного обобщения, которое достигается посредством отбора, выбраковки ряда обстоятельств из обилия первоначальных возможностей. Этому процессу анализа могут способствовать исключительные ситуации, в которых исследуемая природа по тем или иным причинам обнаруживается более очевидно, чем в других. Бэкон насчитывает и излагает 27 таких преимущественных примеров (прерогативных инстанций). Сюда относятся те случаи, когда исследуемое свойство существует в предметах, совершенно различных между собой во всех других отношениях. Или, наоборот, это свойство отсутствует в предметах, совершенно подобных между собой. Или это свойство наблюдается в наиболее явной, максимальной (соответственно минимальной) степени. Или же выявляется очевидная альтернативность двух или нескольких причинных объяснений и тогда дело остается лишь за experimentum crucis[4] и т. д.

Но вот особенности бэконовской трактовки индукции, связывающие собственно логическую часть учения Бэкона с его аналитической методологией и философской метафизикой. Во-первых, средства индукции предназначаются для выявления форм «простых свойств», или «природ», как называет их Бэкон, на которые, вообще говоря, разлагаются все конкретные физические тела. Индуктивному исследованию подлежат, например, не золото, вода или воздух, а такие их свойства или качества, как плотность, тяжесть, ковкость, цвет, теплота, летучесть и т. п. Такой аналитический подход в теории познания и методологии науки впоследствии превратится в прочную традицию английского философского эмпиризма. И вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что физика (и не только в XVII столетии) занималась изучением как раз такого рода феноменов, исследуя природу плотности, упругости, тяготения, теплоты, цвета и магнетизма. Во-вторых, задача бэконовской индукции — выявить «форму», в перипатетической терминологии «формальную» причину, а отнюдь не «действующую» или «материальную», которые, по его мнению, частны и преходящи и поэтому не могут быть неизменно и существенно связаны с теми или иными простыми свойствами. Он мыслил индукцию не как средство узкоэмпирического исследования, в каковое она фактически превращается уже в представлении Дж. Ст. Милля, а как метод выработки фундаментальных теоретических понятий и аксиом естествознания, или, как он выражался, естественной философии.

Итак, бэконовское учение об индукции тесно связано с его философской онтологией, с аналитической методологией, с учением о простых природах и их формах, с концепцией разных видов причинной зависимости. И здесь создатель первого варианта индуктивной логики преподает нам еще один урок, который должен быть особенно поучителен для тех, кто до сих пор придерживается в логике формалистических и номиналистических позиций. Выражаясь современным языком, логика, понимаемая как интерпретированная система, то есть как система с заданной семантикой, всегда имеет какие-то онтологические предпосылки и по существу строится как логическая модель некоторой онтологической структуры. Сам Бэкон еще не делает столь определенного и общего вывода. Но он определенно замечает, что логика должна исходить «не только из природы ума, но и из природы вещей» (5, 2, стр. 220), и пишет о необходимости видоизменений «способа открытия применительно к качеству и состоянию того предмета, который мы исследуем» (5, 2, стр. 79). И бэконовский подход, и все последующее развитие логики свидетельствуют, что для существенно различных задач, вообще говоря, требуются и различные логические модели, что это справедливо как для дедуктивных, так и для индуктивных логик. Поэтому при условии достаточно конкретного и деликатного анализа мы будем иметь не одну, а множество систем индуктивных логик, каждая из которых выступает специфической логической моделью определенного рода онтологической структуры.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фрэнсис Бэкон"

Книги похожие на "Фрэнсис Бэкон" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Субботин - Фрэнсис Бэкон"

Отзывы читателей о книге "Фрэнсис Бэкон", комментарии и мнения людей о произведении.