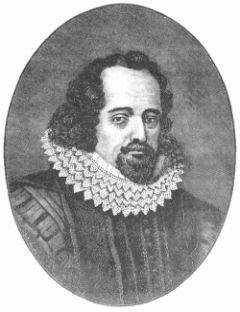

Александр Субботин - Фрэнсис Бэкон

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фрэнсис Бэкон"

Описание и краткое содержание "Фрэнсис Бэкон" читать бесплатно онлайн.

В книге характеризуется творчество и жизненный путь крупнейшего английского философа, одного из родоначальников материалистической философии нового времени, Ф. Бэкона, наследие которого оказало большое влияние на развитие европейской культуры и науки.

В приложении впервые дается на русском языке одно из важнейших произведений Ф. Бэкона — «Приготовление к естественной и экспериментальной истории…».

Однако основной, главной частью искусства сообщения является учение о методе изложения. До сих пор науки преподаются так, как будто и учитель, и ученик вовлекают друг друга в заблуждения. Кто учит, стремится прежде всего к тому, чтобы вызвать максимальное доверие к своим словам, а не к тому, чтобы найти наиболее удобный способ подвергнуть их проверке и испытанию; кто учится, стремится немедленно получить удовлетворяющие его сведения и вовсе не нуждается в каком-либо исследовании — для него значительно приятнее не сомневаться, чем не заблуждаться. Знание же передается другим, подобно ткани, которую нужно выткать до конца, и его следует вкладывать в чужие умы по возможности таким же методом, каким оно было первоначально найдено. Если, конечно, оно получено по методу, а не является предвзятым, незрелым и трудно сказать, каким именно образом приобретенным. С науками происходит то же, что и с растениями: если просто нужно использовать растение, то судьба корня для нас безразлична, если же нужно пересадить его в другую почву, то с корнями обращаются особенно осторожно.

Итак, первое различение метода: он может быть либо магистральный, либо инициативный. Магистральный метод наставляет. Инициативный приобщает, раскрывая и обнажая самые корни и тайны науки. Магистральный требует веры в слова, инициативный стремится подвергнуть слова испытанию. Для первого цель наук — практическая польза, для второго — продолжение и развитие самих наук. Второе различение: метод бывает экзотерический и акроаматический. Экзотерический метод предназначен для ознакомления с наукой широких кругов и использует доступный, популярный способ изложения. Акроаматический же — более сложный и труднодоступный — предназначен для изложения в узком кругу посвященных, в научной школе. Следующее различение связано с тем, что знания могут излагаться или афористически, или методически. Подчеркивая преимущества афористического изложения, Бэкон хотел не только оправдать метод, принятый им самим в «Новом Органоне», но и обратить внимание на то, что за видимой основательностью, связностью и цельностью некоторых теоретических построений может скрываться в сущности ничтожное и бесполезное содержание. Знания также можно передавать либо в форме утверждений, сопровождаемых доказательствами, либо в форме вопросов, наводящих на строгие определения. Имея в виду, по-видимому, сократический метод, он указывал, однако, на желательность соблюдать меру во всякого рода вопросах и возражениях и использовать их прежде всего в том случае, когда надо разрушить какие-то предрассудки и заблуждения ума. Наконец, метод должен приспосабливаться к предмету изложения. По-разному излагаются математические дисциплины, являющиеся самыми абстрактными и простыми среди наук, и политические — наиболее конкретные и сложные. Вообще невозможно к многообразному знанию применить единообразный метод, и, как Бэкон принимает частные топики в искусстве открытия, он предлагает применять и частные методы при изложении различного научного материала. Например, науку совершенно новую, не знакомую для слушателей преподавать надо иначе, чем ту, которая оказывается близкой и родственной уже имеющимся у них представлениям. В первом случае стоит идти методом аналогий и сравнений, во втором — методом логических рассуждений и доказательств.

Кроме этих методов изложения Бэкон называет и другие, содержавшиеся в «Риторике» П. Рамуса. Но он решительно возражает против «единственного метода» Рамуса и его злоупотребления дихотомическим делением. «Ведь это было какое-то помрачение науки, — пишет Бэкон. — Ибо, когда сторонники такого подхода извращают явления в угоду законам своего метода, а все, что не подходит под их дихотомии, либо отбрасывают, либо, не считаясь с природой, искажают, они тем самым уподобляются людям, выбрасывающим зерна наук и оставляющим себе лишь сухую и никому не нужную шелуху. Такой подход рождает лишь бессодержательные компендии, разрушая самое основание наук» (5, 1, стр. 342). И все же Рамус заслуживает благодарности за то, что он восстановил полузабытые аристотелевские правила построения, обоснования и изложения в науках общих утверждений — требования истинности, существенной общности и первичности (в смысле обратимости или адекватности), которым должно удовлетворять всякое научное высказывание, если оно является таковым, то есть общим и необходимым. Излагая свое учение об индукции — методе отыскания адекватных и обратимых общих положений о взаимном сопутствовании исследуемой природы и искомой формы, Бэкон также ссылается на эти правила П. Рамуса. Но настойчивые попытки Рамуса исправить с точки зрения этих требований практиковавшиеся изложения наук вызывали у него иронию. «…Неизвестно почему… — пишет Бэкон, — всегда самое драгоценное, что существует у людей, поручается самым опасным и ненадежным сторожам. И действительно, попытка Рамуса тщательно обработать предложения привела его ко всем этим эпитомам и посадила его на мель в науке. Ведь нужны поистине счастливые предзнаменования и покровительство какого-нибудь доброго гения тому, кто попытается сделать научные аксиомы обратимыми, не превращая их в то же время в круговые или обращающиеся в самих же себя. Тем не менее я не отрицаю того, что попытка, предпринятая Рамусом в этой области, была несомненно полезной» (5, 1, стр. 348).

Он не мог быть просто снисходителен к авторам, у которых что-то заимствовал. Но если судить по справедливости, его действительно отличало от Рамуса очень многое и весьма существенное. Ведь Рамус только декларировал задачу создания нового научного метода и новой логики и в своем «Установлении диалектики» в значительной мере ограничился перекомпановкой традиционного логического материала, выросшего из «Органона», сближая его с риторикой в духе Цицерона и Квинтиллиана, опуская некоторые разделы и предлагая пояснять оставшиеся отрывками из античных ораторов и поэтов. Бэкон сделал грандиозную попытку сформулировать и обосновать такой метод и придать всей логике совершенно новое направление развития. И если отвлечься от менее существенных нововведений, то именно учение об эмпирическом методе, теория индукции и типология заблуждений человеческого ума являются тем замечательным вкладом, который внес Бэкон в это развитие.

VI. Разоблаченные идолы

Как дополнение к «Аналитике», устанавливающей правильные формы силлогистических выводов и доказательств, Аристотель написал сочинение «Опровержение софистических аргументов» об ошибочных умозаключениях, образцы которых приводил в своих диалогах еще Платон, чтобы устами Сократа показать их несостоятельность и наметить пути их критики. Фрэнсис Бэкон, существенно расширяя представления о заблуждениях ума, предложил более общее учение об опровержении, которое помимо разоблачения софизмов включало бы опровержение толкований и критику идолов разума.

Опровержение толкований, или «Герменеи», имеет дело с категориями, в терминологии Бэкона — трансценденциями, или привходящими качествами сущего. К их числу относятся такие всеобщие понятия, как «много» и «мало», «раньше» и «позже», «идентично» и «различно», «возможно» и «действительно», «обладание» и «лишение», «целое» и «часть», «движение» и «покой», «сущее» и «не сущее». Мы помним, что бэконовская первая философия изучает эти трансценденции с точки зрения физики, герменеи же должны исследовать их с точки зрения логики. «Именно такое исследование мы называем здесь учением об опровержениях ложных толкований, — писал Бэкон. — Это, несомненно, разумная и полезная часть науки, так как общие и широко распространенные понятия неизбежно употребляются повсюду, в любых рассуждениях и спорах; и если с самого начала тщательнейшим и внимательнейшим образом не устанавливать четкого различия между ними, они совершенно затемняют сущность всех дискуссий и в конце концов ведут к тому, что эти дискуссии превращаются в споры о словах. Ведь двусмысленность слов или неправильное толкование их значений — это то, что мы назвали бы софизмами из софизмов» (5, 1, стр. 321–322).

Однако наиболее замечательный вклад Бэкона в учение об опровержении — его теория идолов человеческого разума. Это одна из самых интересных и популярных глав его философии, поистине «очистительная» пропедевтика к доктрине о методе познания. Вообще вопрос об «истинных» и «мнимых», «объективных» и «субъективных» компонентах человеческого знания восходит к самой сущности философии и в античности отчетливо осознается уже элеатами и Демокритом. Этот вопрос живо обсуждался современниками Бэкона — Кампанеллой, Галилеем и Декартом. Вариантом той же темы явилось и бэконовское усмотрение в познании того, что «соотнесено с человеком» и что «соотнесено с миром», выделение целого сонма отягощающих человеческий ум идолов, развернутую критику которых он дал в «Новом Органоне».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фрэнсис Бэкон"

Книги похожие на "Фрэнсис Бэкон" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Субботин - Фрэнсис Бэкон"

Отзывы читателей о книге "Фрэнсис Бэкон", комментарии и мнения людей о произведении.