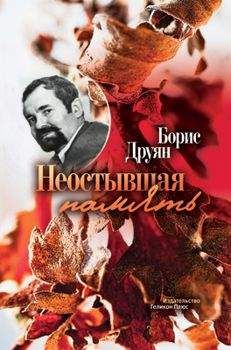

Борис Друян - Неостывшая память (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Неостывшая память (сборник)"

Описание и краткое содержание "Неостывшая память (сборник)" читать бесплатно онлайн.

Книга известного литератора, журналиста, редактора Бориса Друяна состоит из двух частей. Первая – автобиографическая повесть о военном и послевоенном детстве, о Школе юнг, о друзьях на флоте, в Ленинградском университете, о работе на целинных землях Казахстана и в Сибири.

Во второй части – невыдуманные рассказы о писателях и книгах теперь уже далекой эпохи застоя. «Биографии» книг были весьма разнообразны: у одних – счастливые, у других – трагические, поскольку дойти до читателя им было чрезвычайно трудно, а то и не суждено. Но все книги подстерегали общие опасности: беспредел цензуры и недремлющий взгляд партийных идеологов. Автор сумел рассказать о литературной жизни тех лет просто, занимательно и ярко.

Местные таицкие ребята приняли меня в свою компанию. Нас объединяли обычные мальчишеские игры, иногда мы просто так сидели на высоком откосе в конце улицы и смотрели, как внизу, мимо нас, мощные паровозы тащат пассажирские и товарные составы. А через дом от нашего, под уклоном, в зарослях густой травы смирно покоился пруд. Мы плескались в теплой густой воде, переплывали на другой берег. А там, рядом с шоссе на Гатчину, лежала очень большая неразорвавшаяся немецкая бомба. Понятное дело, ее давно обезвредили, но мы все же с опаской ползали по ее гладким бокам.

Вот что я не любил, так это продавать поштучно на станции яблоки. Не знаю почему, но мне было стыдно заниматься этим делом. Тетя Паня наполняла яблоками корзину, устанавливала цену, а я, бывало, до самого вечера не мог реализовать товар. Однако вскоре мы с пацанами очень просто вышли из положения: каждый из них приносил мне из собственного сада десяток отборных яблок, все яблоки мы вместе быстро продавали за полцены. Бабки-конкурентки дружно поносили нас, но мы не обращали на них никакого внимания и с легкостью «уносили ноги». Время в играх пролетало быстро, в сумерках я возвращался домой и вручал тетке требуемую сумму, и она меня даже хвалила.

Довольно часто меня посылали в Ленинград за комбикормом или жмыхом для животных. Вот это было по мне. Особенно любил ездить за вкусным жмыхом. Рядом с Балтийским вокзалом, на улице Шкапина, был магазин, где продавался этот корм. Здесь я набивал под завязку «сидор» – вещевой мешок и, сгибаясь под тяжестью ноши, отправлялся обратно к вокзалу. В билетные кассы к сестрам Любе и Вале старался заглядывать не каждый раз, стеснялся: из своей маленькой зарплаты они всегда давали мне деньги на мороженое, угощали принесенным из дома бутербродом.

Как-то напротив меня у окна вагона оказалась молодая девушка в широкополой соломенной шляпе. Все лицо ее было в веснушках-конопушках. Она увлеченно читала какую-то толстую книгу. Я привычно развязал тесемки мешка, вытащил аппетитно пахнущую подсолнечными семечками маленькую плитку жмыха и принялся с удовольствием отгрызать от нее кусочки. Девушка, видимо, почуяв вкусный запах, несколько раз поднимала от книжки голову, наконец улыбнулась и поинтересовалась, что это такое я грызу. Смущаясь, я вытащил из мешка кусок жмыха и протянул ей. Она понюхала, лизнула и с улыбкой предложила: «Давай меняться?». И вытащила из сумки конфету «Мишка на севере». Я сказал, что даю ей просто так, без обмена, ведь то – жмых, а то – конфета. Девушка засмеялась и все же вручила мне редкое лакомство. Жмых положила в сумку, сказала, что угостит всех дома. Вышла она в Лигово, увидела меня в окне и заулыбалась. Я весело помахал ей рукой. Паровоз загудел, поезд тронулся, оставив позади конопатую попутчицу…

Ранним сентябрьским утром 1947 года дядя Леша привел меня через проходную на территорию своего завода. Там стояло несколько крытых брезентом грузовиков. Около них толпились празднично одетые взрослые с детьми. Дядя Леша подсадил меня в один из грузовиков и залез сам. Здесь уже были люди, мы нашли местечко на одной из деревянных скамеек. Вскоре машины выехали из ворот завода. Направлялись мы в Петродворец на открытие восстановленного фонтана «Самсон, раздирающий пасть льву». Конечно же, я не имел ни малейшего представления об этом фонтане. Но оживление, волнение взрослых передалось и мне. Из-за впереди сидящих не было видно, где мы едем. Я прислушивался к разговорам взрослых. А говорили они в основном о работе, о заводе, о своих цехах, делились безобидными анекдотами, ведь вместе с ними болтались на ухабах в кузове мы, пацаны. Кто-то рассказывал о кровавых боях в Петродворце, о нашем морском десанте, высадившемся на берегу и почти полностью погибшем.

В нижнем парке уже было не протолкаться. Ребятня быстро потеряла своих родителей и умудрилась просочиться в первые ряды людей, терпеливо ждущих начала торжества. Внушительная скульптура Самсона и побежденного льва поражала ярко сияющим золотом. Духовой оркестр играл без перерыва. Долго стоять на месте мне надоело, я вытолкался из людской массы, пошел вдоль канала и вдруг впереди увидел сизую гладь залива. Вприпрыжку доскакал до берега. Вдали, чуть левее, был явственно виден Кронштадт, а над ним – купол собора. Справа в дымке угадывался силуэт Ленинграда. Солнце слепило глаза, ленивый влажный ветерок ласкал лицо. Тишь и покой нарушали лишь крики чаек.

Внезапно сзади раздался многоголосый рев. Я понял, что прозевал самое главное, со всех ног бросился обратно и увидел потрясающую картину: могучий Самсон все так же разрывал пасть свирепого льва, а из львиной пасти взлетала на громадную высоту мощная водяная струя и с шипением падала вниз. Люди кричали «Ура!», хлопали в ладоши, смеялись. Еще бы, это было счастьем – увидеть праздничный островок довоенного Ленинграда, измученного, изуродованного войной, блокадой.

Побродив в толпе и не представляя, сколько сейчас времени, я отправился к месту, где нас высадили грузовики. Там уже стояли, прохаживались, сидели на обочине взрослые в ожидании своих отпрысков. А они явно не торопились возвращаться. Одним из самых первых явился я, и дядя Леша одобрительно похлопал меня по плечу и купил в награду эскимо на палочке.

Тем же порядком возвратились в город. Изо всей поездки мне хорошо запомнились лишь неимоверной красоты фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву», ласковый ветерок штилевого залива и громкие крики чаек…

В школе я по-прежнему был унылым середнячком, все мне казалось скучным, вполуха слушал объяснения учительницы и нетерпеливо ждал конца уроков. Спасало то, что я все схватывал, что называется, на лету, а вот выполнять домашние задания, закрепляя то, что проходили на уроках, было не по мне. Но однажды надо было выучить наизусть басню Крылова «Кот и повар». Дома я ее прочитал и мгновенно запомнил, очень уж живо представил и толстого моралиста повара, и кота Ваську, обжору и плута.

Наутро я был вызван к доске. Шел по проходу между парт, и снова перед глазами, как живые, стояли герои басни. С выражением, зачем-то размахивая руками, продекламировал басню. Класс зашумел, засмеялся. Заулыбалась и строгая учительница: «Молодец, пятерка с плюсом, садись на место».

Через несколько дней без чьей-либо подсказки я пришел в детскую библиотеку, которая располагалась в солидном сером здании недалеко от школы. Заполнив мою карточку, пожилая библиотекарша предложила для начала прочитать книгу «Борьба за огонь», на обложке которой художник изобразил устрашающего вида мамонта и маленьких людей. Мне это показалось неинтересным, и я поспешил сказать, что книжку эту уже читал. «А про что эта книга?» – спросила библиотекарша. Не ожидал я такого вопроса, совсем смешался и пробормотал: «Про то, как слон по земле ходил». «Почти угадал, – улыбнулась библиотекарша. – Но никогда больше не ври. А не хочешь эту, я тебе дам другую книжку». Повесть «Полесские робинзоны» мне понравилась. Понравилась настолько, что я сразу же ее перечитал. Нет, я не сделался тогда книгочеем, это произошло лишь через год, когда учился в пятом классе.

В середине декабря 1947 года наконец-то отменили карточки на продовольственные и промышленные товары. Это вызвало всеобщее ликование, ведь со времени окончания войны прошло всего два с половиной года. Одновременно была проведена денежная реформа. Десять старых рублей обменивались на один новый рубль. Было здесь одно существенное обстоятельство, которое меня привело в восторг: мелочь обмену не подлежала, а в моем кармане после очень удачной игры в пристенок звенела увесистая горсть монет.

На следующий день вместе с приятелями мы прискакали на угол Седьмой Красноармейской и улицы Егорова. Здесь была «Булочная». Поднялись по нескольким ступенькам и вошли внутрь магазина. Полки были заполнены буханками черного и белого хлеба, батонами и сайками. Как богатый купчик, я важно вытащил из кармана свой капитал, пересчитал. Ребята тоже извлекли из карманов мелочишку и передали мне. Купили каждому по две сайки и бублику с маком. Все деньги не истратили, оставили «на потом». Набивая рты вкусной мякотью, неторопливо дошли до садика на Измайловском проспекте. Здесь на скамейке, несмотря на морозец, и завершили трапезу сливочным эскимо на палочке.

В конце лета сорок восьмого года дядя Леша решил избавиться от меня, и я переехал в Тайцы. Здесь пошел в пятый класс. По утрам провожал, а потом радостным лаем встречал меня из школы верный Арбо. Двухэтажная деревянная школа находилась рядом с вокзалом. Она сразу же пришлась мне по душе. Понравились соученики, понравились учителя. И особенно – учительница русского языка и литературы Мария Сергеевна Максимова. Небольшого роста, одетая в строгий темный костюм и белую блузку, она интересно и доходчиво рассказывала нам о писателях, книгах, декламировала стихи, заставляла нас не просто бездумно читать и заучивать, а понимать прочитанное.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неостывшая память (сборник)"

Книги похожие на "Неостывшая память (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Друян - Неостывшая память (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Неостывшая память (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.