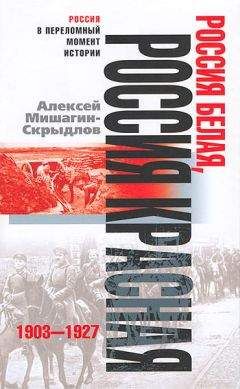

Сергей Минцлов - Петербург в 1903-1910 годах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петербург в 1903-1910 годах"

Описание и краткое содержание "Петербург в 1903-1910 годах" читать бесплатно онлайн.

Выдающийся библиофил и библиограф, занимательный рассказчик и одаренный прозаик, журналист и путешественник, археолог и коллекционер — все эти определения равно применимы к Сергею Рудольфовичу Минцлову (1870–1933) и каждое из них отражает лишь часть его многогранной, деятельной натуры.

Книга Минцлова «Петербург в 1903–1910 годах» — ценнейший исторический источник, рисующий широкую панораму жизни столицы в один из наиболее драматических ее периодов, который стал всего лишь предвестием будущих потрясений…

Празднование 200-летия Петербурга и губительное наводнение 1903 года, расстрелы «Кровавого воскресенья» и демонстрации Первой русской революции, грабежи и политические баталии — все это проходит перед читателем в дневниках Минцлова, все это видит он глазами пристрастного и увлекающегося, но никогда не теряющего здравомыслия и чувства юмора свидетеля. А рядом — газетные сообщения и слухи, сплетни и размышления, портреты литераторов и ученых, аресты и цензурные ограничения времен реакции, истории о всеохватной коррупции и взятках, казнокрадстве и непотизме, кумовстве и чиновном произволе, невольно заставляющие вспомнить современную Россию.

Книга С. Р. Минцлова «Петербург в 1903–1910 годах» переиздается впервые с 1931 г. и снабжена подробными примечаниями и биографическим очерком.

4 июня. Смертельно ранен в Гельсингфорсе генерал-губернатор Бобриков[104], и это событие на несколько времени отодвинуло интересы войны на задний план. Всюду только и толков, что о покушении на него, но при этом почти неизменно прибавляют: «Этого и нужно было ожидать». Общественное мнение не на стороне Бобрикова; огромное большинство ругает его и называет грубым и резким человеком.

15 июня. «Биржевые ведомости»[105] вечером вышли с замаранной полосой, заключавшей сообщение, что в последнем бою под Порт-Артуром броненосец «Севастополь» получил удар миной и, чтобы не потонуть, выбросился на камни, а крейсер «Диана» получил тяжкие повреждения. Известие это, тем не менее, распространилось по городу, но особого впечатления не произвело: слишком уж привыкли мы читать каждый день: «японцы нас обошли и мы отступили»… «под натиском значительных сил противника мы отошли» и т. д.

4 июля. Сильнейший ветер со взморья, минутами кажется, что вот-вот разразится ураган как в Москве и начнет рвать трубы и крыши. Было несколько пушечных выстрелов.

Вчера газеты принесли грустную весть — умер А. П. Чехов.

Трудно жить в Петербурге летом, в знойные дни, а еще хуже того в тихие вечера после них: дышать нечем; на улицах висит сизоватая пелена каких-то промозглых испарений, начинает пахнуть даже на лучших улицах гнилью, навозом.

Старый Петербург все уничтожается и уничтожается… Нет ни одной улицы почти, где бы старые двух и даже трехэтажные дома не ломались; теперь на их месте возводятся новые кирпичные же громады… Удивительно много построек в этом сезоне, несмотря на тяжелое, военное время.

А на войне все что-то неладно. Что ни телеграмма оттуда, то «бой длился упорно, но затем было замечено обходное движение японцев и мы отступили в полном порядке», — последняя фраза сделалась стереотипом. Мы так насобачились в отступлениях, что иначе, разумеется, производить их и не можем!

15 июля. В половине одиннадцатого утра узнал, что убит Плеве[106]. Взял извозчика и сейчас же поскакал к месту происшествия — к «Варшавской гостинице». По Измайловскому проспекту шли и бежали туда же люди; меня обогнала карета Красного Креста. Ехать к вокзалу не пропускали; я слез с извозчика и вмешался в толпу, сплошь запруживавшую панели с обеих сторон. Везде сновала пешая и конная полиция. На середине мостовой против подъезда гостиницы валялись разметанные осколки кареты, изорванные в клочья подушки сиденья и окровавленная шапка; их еще не убирали; на камнях алело несколько пятен крови. Огромный многоэтажный дом, где помещается гостиница; стоял без стекол; в зданиях, что напротив и рядом, стекла выбиты тоже. В толпе было несколько очевидцев взрыва; швейцар противоположного дома рассказал мне следующее. У подъезда гостиницы торчали двое каких-то господ, один из них высокий, полный, и разговаривали, видимо, поджидая кого-то. Только что поравнялась с ними карета, в которой ехал на вокзал Плеве — один из них кинул бомбу и грянул оглушительный удар. Карету разнесло вдребезги. Кучера откинуло на мост и его замертво унесли в больницу; лошадей искалечило. Министр остался на месте в страшно изуродованном виде, с сорванной нижней частью лица: на него было страшно смотреть. На тело накинули шинель.

Кидавшие бомбу были ранены: один упал, другой с окровавленной шеей стоял, держась за чугунный столб навеса подъезда, и шатался. Кроме них, говорят, пострадало до 16 человек прохожих и находившихся в соседних домах; у одного извозчика лошади перебило ногу.

К. Булла (?). Полицейские чины осматривают место убийства Плеве (1904)

Фасад Варшавского вокзала, глядящий на мост, стоит без стекол. Доски и клочья от кареты и платьев валялись и на противоположной стороне улицы: под ноги мне попал кусок дверцы с никелированной ручкой. Карета Красного Креста стояла у гостиницы; в нее внесли одного из раненых виновников взрыва, против него и по бокам уселись два полицейских офицера, и карета помчалась назад; впереди нее и по бокам густой стеной скакала конная полиция, и рассмотреть сидевшего я не успел.

К. Булла. Остов кареты Плеве у Варшавского вокзала 15 июля 1904 г.

Толковали, будто устоявший на ногах сам заявил, чтобы его арестовали, и притом «скорее».

В публике волнения и возбужденных толков не замечалось: более было любопытства.

Дождался-таки Плеве своего часа!

Кстати сказать — полиция на месте катастрофы была любезна до сверхъестественности.

19 июля. Собирая справки по библиографическому вопросу, зашел сегодня к известному Николаю Петровичу Полякову[107] — истратившему в семидесятых годах целое состояние на издание книг, из которых многие были уничтожены цензурой, не увидав света.

Типичный, похожий на Влад. Соловьева, старик, с длинною седою бородою и еще черными, густыми клокастыми бровями — принял меня, лежа в постели, с которой не сходит уже седьмой месяц. Разговорились мы, и он порассказал много интересного; так как он не ведет дневника, то записываю все в этой своей «летописи».

Когда еще Александр III был наследником, Поляков обратился к нему с письмом (отвез его сам во дворец и передал адъютанту), в котором просил защиты. У Полякова пожгли уйму изданий, и на 65 тысяч рублей заставили понести убытка; кроме того, его предали суду за выпуск одной книги, воспользовавшись законом, вышедшим позже этого издания. В письме к наследнику, написанному вообще резко, была между прочим такая фраза: «Говорят, что Вы человек справедливый, докажите же это на деле»; главное, на что упирал Поляков — юрист сам — что суду его предавать не смели, так как закон обратной силы не имеет.

Письмо возымело действие. Под председательством наследника состоялось три тайных заседания комитета министров, и Поляков был освобожден от суда, причем из сумм Министерства внутренних дел ему вернули 10 % потерь его. Письмо же его наследник пометил в резких местах синим карандашом и велел передать Полякову, что хотя письмо написано смело, но оно ему понравилось, так как так мог писать лишь невинный и честный человек, и что он его не забудет. И в год смерти императора Александра III — Полякову довелось доказать, что он составил о нем правильное мнение.

Министр Вышнеградский[108] — скупой человек — переезжая с квартиры по уходе с министерского поста, поручил дочери все ненужные бумаги выбросить и продать вместе с прочим хламом. Та исполнила это, но по незнанию, или по ошибке, очистила и шкаф, где хранились секретные дела и тоже выбросила их в мусор.

В один прекрасный день к Полякову — а он любитель книг и известен всем букинистам, — является один из таковых и говорит:

— Вот, Николай Петрович, какое дело! Купило нас трое александровских (с «развала») старую бумагу у Вышнеградского, да такие вещи там отыскали, что не знаем как и быть нам!

— Что такое?

— Дела секретные: сто пятнадцать штук!

— Привезите несколько штук, — отвечает Поляков, — взгляну, что такое!

Тот отправился назад и привез кипу. Николай Петрович поглядел и ахнул. Забыл про больное горло, закутался и поскакал в дебри Александровского рынка. Дело было нешуточное; торговцы видели это сами и трусили. Заставили они Николая Петровича поклясться перед образом, что им худа не будет, и отдали ему все 115 дел за 250 рублей.

Привез он их домой и давай пересматривать. Дела были все серьезные и секретнейшие: напр., о тайной покупке с политическими целями железных дорог в Сербии, доклады военного министра о полной неготовности России к войне, с подробными донесениями о всех слабых сторонах крепостей, о мерах обороны, об устройстве портов, между прочим, разработанный проект ревельского, который хотели тогда превратить в военный (сделали это потом с Либавой), стоимость чего вычислили в 75 миллионов и т. д. Много дел держалось в секрете даже от министров и имело надписи: «Показать только военному министру», «Только министру иностранных дел» и т. д., с целыми уймами пометок и собственноручных бумаг государя.

В руках у Полякова был клад: отвези он его за границу — там дали бы за него сотни тысяч рублей. Но Поляков прежде всего русский человек. Он решил вернуть дела. Но как сделать это? Началось бы следствие, и прежде всего поплатились бы ни в чем не повинные старьевщики. Думал он, думал, затем отыскал ход к великому князю Михаилу Николаевичу[109] — через фрейлину, и тот ответил, что он возьмется только доложить государю, но что дело это настолько казусное, что за последствия, могущие обрушиться на Полякова, он ручаться не может. Надо было искать другое лицо.

Наконец, все уладить взялся великий князь Александр Михайлович; дела были размещены тайно от государя по министерствам. За ними к Полякову приезжал великокняжеский адъютант и увез их. Александр Михайлович настаивал на умолчании о его участии, так как Александр III не терпел, чтобы великие князья мешались в дела.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петербург в 1903-1910 годах"

Книги похожие на "Петербург в 1903-1910 годах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Минцлов - Петербург в 1903-1910 годах"

Отзывы читателей о книге "Петербург в 1903-1910 годах", комментарии и мнения людей о произведении.