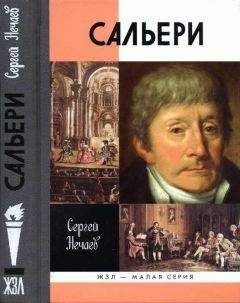

Сергей Нечаев - Сальери

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сальери"

Описание и краткое содержание "Сальери" читать бесплатно онлайн.

Антонио Сальери (1750-1825) известен всем, но главным образом в связи с безвременной кончиной Вольфганга Амадея Моцарта. Благодаря пушкинской трагедии Сальери в России считают завистником, коварно отравившим своего гениального конкурента. На самом деле он был замечательным композитором, музыкантом и педагогом, оставившим после себя огромное музыкальное наследие. В свое время он был невероятно популярен, успешен и занимал самые высокие музыкальные должности при австрийском дворе. Среди его учеников достаточно назвать имена Бетховена, Шуберта и Листа. Окружающие любили его за отзывчивость, доброту и веселый нрав, и у него не было ни малейшего повода завидовать Моцарту, а тем более желать его смерти. В этом можно убедиться, изучая биографию Сальери не по слухам и художественным произведениям, а по документам его эпохи. Книга писателя и историка Сергея Нечаева является попыткой исторической реабилитации незаурядного человека и талантливого композитора, который совсем не заслуживает того, чтобы остаться в памяти потомков «отравителем» Моцарта.

СМЕРТЬ САЛЬЕРИ

В октябре 1824 года у Сальери проявлялись симптомы паралича ног, и его мысли стали путаннее, но конкретных указаний на слабоумие или душевное заболевание найдено не было. Но даже если и предположить, что в последние годы жизни маэстро и страдал неким психическим расстройством, это, как пишет Л. В. Кириллина, «не может и не должно расцениваться как свидетельство его нечистой совести»{282}. В самом деле, не обвиняем же мы в чем-то подобном, например, композитора Роберта Шумана, пытавшегося покончить с собой, бросившись в Рейн, а потом помещенного в психиатрическую лечебницу…

Антонио Сальери умер 7 мая 1825 года на 75-м году жизни. Его хоронили с почестями, которых он, несомненно, заслуживал и как незаурядный композитор, и как человек, чрезвычайно много сделавший для музыкальной культуры в целом. «Все артисты, находившиеся в тот момент в Вене, присутствовали на его похоронах, где исполнялся “Реквием”, сочиненный им именно для этого случая <…> Его дочери находились с ним и заботились о нем до самого его последнего дня»{283}.

Напомним, что исполнявшийся на заупокойной службе «Реквием» был сочинен Сальери еще в августе 1804 года, когда он добровольно поставил крест на своем оперном творчестве и посвятил себя церковной музыке, преподаванию, дирижированию и руководству общественными музыкальными организациями.

Похороны Сальери были очень красивыми и очень торжественными. Естественно, присутствовали полный состав придворного оркестра, капельмейстеры и композиторы, многочисленные любители музыки.

Вот что написал по этому поводу биограф и близкий друг Сальери Игнац фон Мозель: «За гробом шел весь персонал императорской капеллы во главе с директором, графом Морицем фон Дитрихштейном, а также все присутствующие в Вене капельмейстеры и композиторы, толпа музыкантов и множество уважаемых любителей музыки. Не меньшее количество людей присутствовало на панихиде, состоявшейся через несколько дней в итальянском костеле, во время которой исполнен был, согласно желанию композитора, великий “Реквием”, который Сальери сочинил для себя. Исполнен “Реквием” был его учениками, ученицами и многими другими музыкантами»{284}.

Ниже приводится отрывок из некролога, написанного известным музыкальным критиком Иоганном Фридрихом Рохлицем и опубликованного во «Всеобщей музыкальной газете» (Allgemeine musikalische Zeitung) в июне 1825 года:

«Суровый шторм, который сейчас уносит нас в весну, погасил чуть теплившееся пламя жизни в одном из наших самых искусных, самых образованных и самых знаменитых музыкантов. <…> И если смерть Сальери сегодня не вызывает сенсации и причиняет боль только людям, близким к нему, это никоим образом не умаляет его достоинств, каковые не принадлежат моменту и не уходят с ним. Это также не означает несправедливости современников и их непризнания упомянутых достоинств. Это, скорее, следствие обстоятельств, частично вытекающих из продолжительности его жизни <…> и частично из-за отсутствия восприятия его поздней деятельности, которая не была доступна широкой публике»{285}.

На Центральном венском кладбище (Zentralfriedhof) на могиле Сальери был поставлен скромный памятник, который и сейчас хорошо известен любителям музыки со всего мира[56]. Он находится в двух шагах от знаменитой Аллеи композиторов, где похоронены Бетховен, Брамс и Штраус. В двух шагах от того места сооружен памятник на символической (где находится подлинная — неизвестно) могиле Моцарта.

А о том, как любили Сальери его ученики, может свидетельствовать следующая надпись на его могиле, сделанная Йозефом Вайглем:

Ruh sanft! Vom Staub entblofit,

Wird Dir die Ewigkeit erbluhen.

Ruh sanft! In ew'gen Harmonien

1st nun Dein Geist gelost.

Er sprach sich aus in zaubervollen Tonen,

Jetzt schwebt er hin zum unverganglich Schonen{286}.

Перевод этой надписи выглядит примерно так: «Упокойся с миром! Очищенный от праха, / Процветай вечно. / Упокойся с миром! В вечной гармонии. / Твой ум отныне раскрепощен. / Он выразил себя в волшебных звуках, / А теперь он плывет к нетленной красоте».

ПОЧЕМУ ПУШКИН СДЕЛАЛ ЭТО?

Итак, «композитор, педагог и дирижер Сальери был одним из наиболее знаменитых деятелей европейской музыкальной культуры рубежа XVIII—XIX веков. Как художник он разделил судьбу тех прославленных в свое время мастеров, чье творчество с наступлением новой эпохи отодвинулось в тень истории. В жанре оперы-сериа он сумел достичь такого качественного уровня, который ставит его лучшие произведения выше большей части современных ему опер. С именем Сальери связана большая глава в истории оперного театра Австрии, немало сделал он для музыкально-театрального искусства Италии, внес вклад и в музыкальную жизнь Парижа»{287}.

Тем не менее посмертный позор Антонио Сальери, к которому в значительной степени приложил руку А. С. Пушкин, растянулся на два века. Когда в 1850 году наступил столетний юбилей Сальери, сама мысль отмечать его у нас в стране показалась кощунственной. «Промолчали» и в двухсотлетие «отравителя».

Легенда об отравлении Моцарта оказалась необычайно живучей. Даже великий Осип Мандельштам писал о Сальери: «Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имаджинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира»{288}.

Опять эта старая песня о «суровом ремесленнике»… Хорошо, что хоть злобным и завистливым убийцей его в данном случае не называют.

И это всё, к сожалению, — магия таланта А. С. Пушкина.

Александр Сергеевич, кстати, своего «Моцарта и Сальери» написал в 1830 году, но замысел трагедии (а может быть, и частичное его осуществление) относится к 1826 году. Впервые это произведение было напечатано в 1831 году, то есть через шесть лет после смерти композитора.

Мы не будем здесь углубляться в литературоведческие дебри и рассуждать о качественной стороне этого произведения. Это было уже сделано много раз и не является целью данной книги. Совершенно очевидно, что трагедия Пушкина, о которой идет речь, занимает особое место не только в русской, но и во всей мировой литературе, и это ее значение определяется ее высочайшими поэтическими достоинствами, глубиной философско-этических обобщений и т. д. и т. п.

К сожалению, в этом-то и состоит главная проблема.

Да, Пушкин — гений. Однако он гениальный поэт, но отнюдь не гениальный историк. То есть он просто не историк. И хорошо, когда каждый занимается своим делом: поэты пишут поэмы, а историки — исторические произведения. Если плохой историк написал плохо — это полбеды. А вот если плохой историк написал гениально — это уже беда.

Почему? Да потому, что миллионы читателей не являются историками и не могут самостоятельно отличить историческую правду, которая обязана быть главной целью пишущего о реально существовавших персонах и событиях, от художественного вымысла гения, озабоченного исключительно проблемой «зависти, способной довести охваченного ею человека до страшного преступления».

Если историк основывается в своих рассуждениях на субъективных источниках (например, на воспоминаниях), то он должен сопоставлять мнения различных людей, и чем их больше, тем объективнее будет картина. Поэту же это делать совершенно необязательно. У него есть цель, и он имеет право идти к ней так, как ему хочется. Но при одном условии — если он не затрагивает реально существовавших людей.

Возьмем в качестве примера Л. Н. Толстого, не самого последнего из писателей. Когда он пишет, например, о войне 1812 года, он специально вводит в повествование вымышленные персонажи, чтобы иметь возможность для художественного вымысла. То же самое делали и Вальтер Скотт, и Александр Дюма, и многие другие литераторы.

Собственно, художественный вымысел — это и есть введение в произведение отдельных эпизодов, персонажей и обстоятельств, не существовавших на самом деле. Это — особый род художественной условности, но при этом и автор произведения, и читатели должны понимать, что описываемых происшествий и героев в действительности не было.

Иван Франко писал: «Исторические документы дают ему [художнику] единичные черты к характеристике времени, бледные контуры людей и событий»{289}.

А вот дальше должны идти такие понятия, как соотношение истории и псевдоистории, факта и вымысла, художественного вымысла и домысла (неосновательного предположения), и это всегда должно волновать писателя, обращающегося к исторической тематике.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сальери"

Книги похожие на "Сальери" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Нечаев - Сальери"

Отзывы читателей о книге "Сальери", комментарии и мнения людей о произведении.