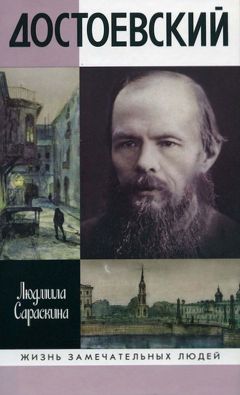

Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

Извлекаю умение создавать — такова была новая читательская установка теперь уже не только читающего, но и пишущего Достоевского. Работа над «Бедными людьми», романом, который автор сначала «закончил» (ноябрь 1844-го), затем «вздумал весь переделать: переделал и переписал» (декабрь 1844-го), потом «начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать» (февраль 1845-го), — эта работа, перемежавшаяся с напряженным чтением и перечитыванием книг, довершила процесс превращения Достоевского-читателя в Достоевского-писателя. «Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли».

Обе новости — и перевод, и роман — стали «вещественными», а не «пузырными» фактами бытия начинающего литератора. Оказалось, что его вращение около литературы («Мы обегали всех книгопродавцев и издателей») было не досугом графомана, а вполне рабочим интересом пишущего человека, самостоятельно пробивающего себе дорогу. Ф. М. обнаружил, что профессия литератора требует не только умения создавать, но и сноровки находить издательское прибежище своему созданию. Убеждение, что готовая вещь подразумевает немедленную публикацию, выработалось у него с первых шагов на писательском поприще — так что он пытался договариваться о печатании еще не написанной вещи. «Я пошел к Песоцкому и Межевичу. Канальи жмутся. О помещении в своем журнале всего Шиллера и думать не хотят; они не постигают хорошей идеи, они спекулируют. Отдельно “Разбойников” взять не хотят, боятся цензуры... Подожди, к нам как мухи налетят, когда в руках наших увидят переводы. Не одно будет предложение от книгопродавцев и издателей. Это собаки — я их несколько узнал». Речь шла о журнале, где он хлопотал о переводах брата и где суждено было появиться его первой публикации.

«Репертуар русского и Пантеон всех иностранных театров», ежемесячный театральный журнал, выходивший в Петербурге, едва ли не каждый год уточнявший свое название («Репертуар русского театра», «Пантеон русского и всех европейских театров», «Репертуар русского и пантеон иностранных театров») и менявший своих редакторов (Ф. А. Кони, Ф. В. Булгарин, В. С. Межевич, И. П. Песоцкий и др.), в летних номерах 1844 года поместил «Евгению Гранде» в переводе Ф. М. Достоевского на условиях анонимности переводчика и с досадными редакционными сокращениями. Неизвестно, получил ли переводчик ожидаемый гонорар, но, кажется, никаких новых предложений ему не последовало и, как мухи, издатели не налетели.

Тем не менее это была удача. Дебют Достоевского в амплуа переводчика стал благодарной данью домашнему воспитанию и полученному образованию — обязательным языковым урокам от француза Сушарда и именинным французским приветствиям; строгой отцовой латыни — гимнастике ума, средству развития интеллекта, ключу к пониманию европейских языков; пансиону Чермака, где, сверх расписания, добродушный надзиратель-гувернер m-r Манго, бывший барабанщик наполеоновский армии, говоривший на правильном французском, много и мастерски читал с воспитанниками; Инженерному училищу, где Ф. М. мог совершенствовать свои языковые способности; увлеченному чтению французских авторов и дружескому общению, например, с Григоровичем, для которого французский был первым (от матери-француженки) родным языком.

Факт удачи с переводом сочинения именно Бальзака тоже относился к разряду высшей справедливости. «Бальзак был любимым нашим писателем; говорю: “нашим” потому, что мы оба одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей», — вспоминал Григорович, имея в виду и себя, и Достоевского. «Почти весь Бальзак» был прочитан в Петергофе, в учебном лагере, и произвел на семнадцатилетнего кондуктора роты застрельщиков неизгладимое впечатление, оставшееся неизменным на всю жизнь.

Выбором «Евгении Гранде», романа, изданного во Франции еще в 1833-м и выдержавшего несколько изданий (хвалебная рецензия была напечатана в «Библиотеке для чтения» за 1835 год), Ф. М. попал в точку, избежав конфуза, случившегося с жорж-сандовским сочинением: за десять лет русского перевода бальзаковского романа так никто и не сделал, и Достоевский вошел в историю литературы уже тем, что стал первым переводчиком «Евгении Гранде» на русский язык. Неизвестно, видел ли Ф. М. Бальзака воочию, когда летом 1843-го его кумир побывал в Петербурге, посещал, встречаемый овациями, концерты и театральные представления в Павловске и Петергофе, о чем восторженно писала русская пресса; но если и не видел, то вряд ли мог не слышать и не читать о петербургском вояже любимого романиста, и это обстоятельство тоже могло подстегнуть переводческий азарт дебютанта. Условно говоря, Бальзак благословил своего преданного читателя рискнуть — и риск был оправдан.

Л. П. Гроссман, изучая русский перевод «Евгении Гранде» и испытывая непреодолимую антипатию к отцу переводчика, соблазнялся мыслью о его сходстве с папашей Гранде и называл М. А. «старым скупцом, дрожавшим над сломанными ложками, видевшим воров во всех окружающих и совмещавшим, подобно герою Бальзака, сентиментальность с жестокостью»48. Вряд ли, однако, роман о богатой невесте-провинциалке и ее отце, безжалостном скряге и корыстолюбце, вызывал у переводчика какие-то личные ассоциации: бочар-простолюдин, скупавший за бесценок конфискованные церковные владения (виноградники и фермы), наживший миллионы франков, и образованный медик-отец, учивший сыновей бережливости, боявшийся разорения и таки разорившийся под конец жизни, — какое неоправданное сближение! Впрочем, на отсутствие «каких-либо доказательств» своей мысли (кроме употребления стариком Гранде слова «жизнёночек» из писем отца писателя к его матери) указал и сам Гроссман — ведь очень скоро это редкое словечко войдет в лексикон Макара Девушкина: «Спешу вам сообщить, жизнёночек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие...»

Перевод Бальзака стал для начинающего литератора серьезной школой мастерства. «Учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно», — признавался Ф. М. в 1839-м, и, конечно, в первую очередь это относилось к французскому классику. Бальзак полностью отвечал той задаче, которую ставил себе молодой Достоевский — изучать человека и жизнь. Перевод текста — это внимательное, дотошное чтение; но переводчик-дебютант, стараясь избежать буквализма, пытался совместить точность оригинала с новым художественным воплощением (как заметила В. С. Нечаева, сличавшая французский текст и перевод, «почти каждую фразу Достоевский начинает по Бальзаку, но в его переложении она усложняется, обрастает новыми образами, новыми признаками образов, и бальзаковский текст тонет в плоти, которой одевает его Достоевский»49). Углубление смыслов, обогащение бытовой палитры бальзаковского романа, усложнение психологии героев, обретавших повышенную эмоциональность речи и драматичность (порой даже мелодраматичность) переживаний, — таким путем шел Достоевскийпереводчик.

И все же верный кусок хлеба, который со временем вполне мог бы кормить «литературного пролетария», задержись он в переводческом цехе («И с французского переводчик может быть с хлебом в Петербурге, да еще с каким»), был оставлен. Переводческий труд, обязывающий держаться рамок оригинала, сковывал потенциал сочинителя, жаждавшего гораздо больших степеней свободы, чем было дозволено на пространствах чужого романа. Зато работа по перечитыванию, переписыванию, обдумыванию каждого слова и оборота речи, выработка манеры повествования, техники диалогов и монологов, искусство создания художественного текста на родном языке разожгли творческий аппетит, высвободили перо из пут нерешительности и неуверенности.

Очередь была за романом собственного сочинения. После Бальзака, которым Достоевский овладел не только как читатель, но и как переводчик, писать «свое» было уже не так страшно.

Глава четвертая

РОЖДЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ ИЗ ЧИТАТЕЛЯ

Спустя три десятилетия после дебюта, имея за плечами «Преступление и наказание», «Идиота», «Бесов» и готовясь к «Подростку», Достоевский записал на полях черновой тетради формулу, которую вывел из своей писательской практики:

«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут уже дело художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в этом и в другом — в обоих случаях». Судя по первому роману, формула была безотчетно использована писателем уже тогда.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.