Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

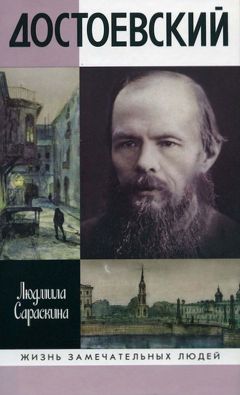

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

Откровеннейшие, глубочайшие мысли Достоевского о вере и неверии, его религиозный опыт и его «осанна» проверялись на совместимость с натурой человека, которому было отказано в великом даре веры и который был оставлен «на одни свои силы». От трагической дилеммы, ультимативно и с каким-то суровым отчаянием поставленной Достоевским, зависела не только судьба героя, но и судьба России: «Если православие невозможно для просвещенного... то стало быть всё это фокуспокус, и вся сила России временная. Ибо чтоб была вечная, нужна полная вера во всё. Но возможно ли веровать?.. В этом всё, весь узел жизни для русского народа и всё его назначение и бытие впереди».

Испытав на себе жестокий опыт атеистических и «мефистофельских» искушений, пройдя в своей жажде верить через мучения и сомнения, он заставил и своих героев проделать тот же путь: каждый из них вынужден был самоопределяться через отношение к Христу.

«Я — взамен Христа» — это был случай Петра Верховенског о, самозванца, обезьяны Бога; Достоевский помнил, как Петрашевский, «предтеча», торопился на пятницах «сеять семена» и глумился над Христом, «известным демагогом», «карьеристом».

«Я — без Христа» — это был случай Ставрогин а, который мог уверовать лишь в своего хилого бесенка.

«Если не Христос, то я» — это был случай Кириллов а, заявившего своеволие: «Для меня нет выше идеи, что Бога нет. Это так высоко, что переродит человечество».

«Если Христос, то и я» — это был случай Шатов а, который пока только лишь жаждал веры и надеялся, что когданибудь уверует. Кровь Шатова, использованная самозванцами как политический клейстер в тот самый момент, когда формула «если Христос, то и я» утрачивала условность, была ритуальна и мистически символична: Достоевский, не «пожалев» Шатова в канун его возрождения, выставлял истинную цену своим заблуждениям и ошибкам, религиозным исканиям и духовным учителям.

Так что был еще и случай Достоевског о. Тот духовный опыт, который пролег между формулой «нет и не может быть ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа» и идеологемами «без Христа», показывал подлинную дистанцию между автором «Бесов» и персонажами автобиографического романа. Достоевский готов был жертвовать истиной, если Христу в ней не было места.

Но его трагический герой, неисправимый грешник и атеист, тоже не мог отрешиться от своего кредо: «Я знаю, что если и уверую через 15 лет в Бога, то со мной всё равно произойдет ложь, потому Его нет. Я ведь знаю, что Его нет. Нет, лучше пусть я остаюсь несчастен, но с истиной, чем счастливый с ложью». Символ веры автора был вывернут наизнанку, зато каждый оставался при своей правде, как он ее понимал. «Я не могу заставить себя веровать, — твердил герой. — Я не верую в Бога, но надеюсь быть честным человеком».

Автор романа выступал гарантом свободы совести трагического вольнодумца, но не мыслил для него иного исхода, нежели самоубийство. Ничто не могло спасти Ставрогина от крепкого, жирно намыленного, шелкового шнурка.

«Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

Эта формула предназначалась автором для предисловия к роману.

Распространялась ли она на гражданина кантона Ури, повесившегося в крохотной чердачной светелке своего загородного дома в Скворешниках 11 октября 1869 года?

В этом тоже состоял «весь вопрос».

Глава третья

ЛИСТКИ, НАЗНАЧЕННЫЕ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Лето 1871 года положило конец европейским скитаниям Достоевского, но четырехлетний итог не радовал. «Я думал, отправляясь прожить за границей года два, написать роман, продать, нажить денег, заплатить долги... и воротиться уже человеком свободным, да еще поправив здоровье. И что ж? Долги только увеличились, здоровье (то есть падучая) несколько поутихли против прежнего, но радикально не вылечился, а между тем народились дети, и чем дальше, тем тяжеле было подняться с места, чтобы ехать в Россию. Вошел опять в страшные долги, но наконец кончил тем, что воротился...»

Германия, Италия, Швейцария, снова Германия — Достоевский увидел Западную Европу не только как турист, со стороны ее красот и чудес, которыми дорожил и восхищался, но и как изгнанник, то есть с изнанки: в этом качестве заграница «наскучила наконец ужасно». К тоске по России присоединился «ужас отставания» — три русские газеты, которые он ежедневно читал в Дрездене, не давали ясного понимания домашних событий (но воротившись, Ф. М. скажет, что особой загадки не нашел и понял всё в два-три месяца).

События европейские воспринимались жестко и несколько вчуже: на Франко-прусскую войну Ф. М. смотрел как «личный наблюдатель немецких нравов», и она вызывала мысли, далекие от пацифизма. «Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к великодушным мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство. Я говорю про народы в целом. Без страдания и не поймешь счастья. Идеал через страдание переходит, как золото через огонь. Царство небесное усилием достается. Франция слишком очерствела и измельчала. Временная боль ничего не значит: она ее перенесет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли... Те же немцы нам откроют наконец, каковы они есть в самом деле. Вообще перемена для Европы будет великая всюду. Каков толчок!»

Горькие чувства вызвал крах Парижской коммуны: Достоевский не был ее приверженцем и не разделял сожалений, что вот опять не удалось переделать мир. «Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, чуть до дела (48 год, 49 — теперь) — выказывает унизительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное. В сущности всё тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм). Ведь уж, кажется, достаточно фактов, что их бессилие сказать новое слово — явление не случайное. Они рубят головы — почему? Единственно потому, что это всего легче. Сказать что-нибудь несравненно труднее... Пожар Парижа есть чудовищность: “Не удалось, так погибай мир, ибо коммуна выше счастья мира и Франции”. Но ведь им (да и многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, красотою. Итак, эстетическая идея в новом человечестве помутилась...»

Поразительно, как точно рифмовались события во Франции с тем, что Достоевский писал в этот момент о России...

В конце июня были наконец получены деньги от Каткова — не аванс, а гонорар за вышедшие главы «Бесов». Это было не семь и не пять тысяч, необходимых, чтобы смело подняться с места и пуститься в дорогу, навстречу лютым кредиторам, — это была всего тысяча рублей, из которых львиная доля пошла на выкуп заложенных в Дрездене вещей и уплату местных долгов. За два дня до отъезда Ф. М., вручив жене несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата, попросил «разжечь костер» — огню были преданы рукописи «Идиота», «Вечного мужа» и первый вариант «Бесов». Достоевский, как вспоминала А. Г., хотел избежать пристрастного таможенного досмотра на русской границе и конфискации бумаг. Они вместе растопили камин и сожгли рукописи.

Действительно, угроза существовала. Секретная инструкция в «Деле об осмотре при возвращении из-за границы отставного поручика Федора Достоевского», заведенном на него в ноябре 1867 года, предписывала большие строгости. Согласно циркуляру, «всем таможенным местам» надлежало произвести у Ф. М., при пересечении им границы, самый тщательный осмотр, и если что окажется предосудительным, то таковое немедленно представить в Третье отделение, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это отделение10.

Однако при всей свирепости секретных циркуляров речь в них все-таки шла не о любом грузе, а о грузе предосудительном, по поводу которого инструкция выражалась совершенно определенно: запрещенные книги, газеты, подозрительные, то есть полученные от подозреваемых в чем-либо лиц, письма. Могли ли к категории подозрительных относиться рукописи сочинений, два из которых были уже опубликованы в России, а третье печаталось в солидном и благонамеренном «Русском вестнике»? Разумеется, не могли: достаточно было предъявить на таможне любой из номеров журнала со своим сочинением.

Но допустим, Достоевский, стремясь избежать неприятностей и опасаясь чиновничьего произвола, все же решил провезти через границу лишь минимум книг и бумаг. Допустим, писатель, уже однажды пострадавший при аресте 1849 года, когда пропали все его бумаги, не хотел рисковать и решил уберечь рукописи от конфискации и уничтожения. Но убереч ь, а не сжеч ь! Ведь таможня могла и пропустить невинные бумаги. Да и что это был за выбор для писателя: лучше пусть рукописи сгорят в огне, чем сгинут при таможенном досмотре! Если посмотреть на вещи здраво, им, рукописям, вовсе не обязательно было превращаться в пепел и каминную золу, чтобы избежать таможенных мерзостей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.