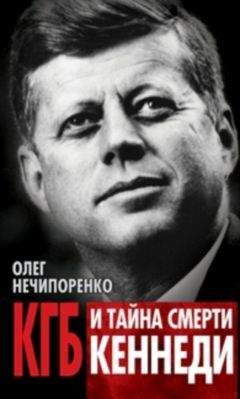

Олег Нечипоренко - КГБ и тайна смерти Кеннеди

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "КГБ и тайна смерти Кеннеди"

Описание и краткое содержание "КГБ и тайна смерти Кеннеди" читать бесплатно онлайн.

Автор этой книги, полковник КГБ в отставке, ветеран внешней разведки Олег Нечипоренко, по долгу своей службы встречался с различными людьми. Был среди них и убийца американского президента Ли Харви Освальд. Так что занимаясь расследованием трагических событий в Далласе, автор использует не только результаты аналогичных зарубежных и отечественных исследований, но собственные воспоминания и впечатления. В книге представлены ранее засекреченные материалы, уникальные советские и американские документы, касающиеся техасского убийства, рассмотрены новые версии покушения на Джона Кеннеди.

Кем был Ли Харви Освальд: агентом советских спецслужб или убийцей-одиночкой? Полковник КГБ приподнимает железный занавес над этой тайной, которой уже 50 лет.

В последний день пребывания в Великобритании, пока члены группы знакомились с достопримечательностями столицы и тратили шиллинги на сувениры, мне пришлось провести полдня в лондонской резидентуре КГБ, отчитываясь по результатам увиденного и услышанного во время поездки.

Я позволил себе расслабиться только тогда, когда на обратном пути наш поезд пересек советскую границу в Бресте и каждый мог убедиться, что поголовье вверенного мне «стада» такое же, что и при выезде.

Пока на вагонах меняли колесные тележки для перехода на другую ширину железнодорожной колеи (в Советском Союзе она отличалась от европейского стандарта), в привокзальном ресторане я расправился с двумя порциями шашлыка и доброй дозой коньяка. Потом, забравшись на верхнюю полку, со спокойным сердцем и чувством выполненного долга завалился спать, пожелав своим соседям по купе спокойной ночи. Теперь каждый из них сам отвечал за себя, любой мог впадать в истерику, бегать по крышам вагонов или прыгать с поезда на ходу, сойти и остаться на любой станции — мое «контрразведывательное обслуживание» закончилось.

Наутро, подъезжая к Москве, я был в приподнятом настроении — предстояла встреча с женой, радовало наступление лыжного сезона и благополучное завершение миссии «туриста».

Все эти воспоминания всплыли в моей памяти, когда летом 1992 года, работая над материалами к этой книге, я сидел в архиве Службы внешней разведки России и с интересом читал совершенно секретный документ одного из отделов внешней разведки КГБ, подготовленный в ноябре 1959 года и озаглавленный «Справка о пребывании в Москве американского туриста Ли Харви Освальда». Очевидно, ассоциации, которые вернули меня в прошлое, были связаны со словом «турист» и совпадением сроков проживания Освальда в Москве со сроками моей «туристской» поездки в Шотландию.

Листая пожелтевшие страницы старого дела, я настроился на философский лад. Как интересно, думал я, что в те же далекие дни, когда я усиленно пекся о том, чтобы никто из вверенных моим заботам молодых советских туристов не стал перебежчиком на Запад, молодой американский турист, гражданин государства — оплота империализма, отчаянно, даже с риском для собственной жизни, прилагал усилия, чтобы стать гражданином государства — оплота социализма.

Мог ли я представить, если бы даже знал тогда о нем, что волею судьбы в будущем не только встречусь с этим человеком при странных обстоятельствах, причем не на его или моей родине, а в третьей стране, да еще за два месяца до того, как он станет не разгаданной до сих пор загадкой и американской, и мировой истории, но и всерьез займусь исследованием этой загадки и к тому же публично выскажу свое мнение на этот счет.

Но прежде чем начать повествование о появлении в Советском Союзе странного туриста и его «московском следе», остановлюсь на оперативной обстановке в Москве той поры, чтобы читателю было понятней, на каком фоне разворачивались события, связанные с главным персонажем книги — Ли Харви Освальдом.

Сразу оговорюсь: я не политолог, и мои рассуждения — всего лишь ретроспективный взгляд на прошлое бывшего кадрового контрразведчика и разведчика КГБ, основанный на некоторых личных впечатлениях об отдельных событиях, в которых мне пришлось поучаствовать. 1950-е годы можно назвать десятилетием перепадов на шкале градусника холодной войны: международные отношения напоминали состояние больного лихорадкой, когда температура то неожиданно резко повышается, то снова падает.

С одной стороны — события в Иране (1953), Гватемале (1954), Венгрии (1956), египетско-израильская война (1956), другие локальные кризисы. С другой — перемирие в Корее (1953), Женевские соглашения по Индокитаю (1954), первая послевоенная встреча глав четырех великих держав в Женеве (1955), хотя и не приведшая к конкретным результатам, но породившая «дух Женевы» и характеризовавшаяся как «первый из серии периодов детанта в американо-советских отношениях». Большой международный резонанс получило и разоблачающее культ личности Сталина выступление Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС в феврале 1956 года, которое положило начало антисталинской кампании в Советском Союзе и расколу в мировом коммунистическом движении.

Здесь, очевидно, необходимо пояснить, что именно политический фактор, включающий два аспекта — международный и внутренний, определяет ту «оперативную обстановку», в которой отдельным спецслужбам приходится решать как «свои», национальные, задачи, так и «общие», на полях сражений, совместно с коллегами из противоположного лагеря.

В период описанных выше перепадов, когда политические лидеры разных государств то произносят конфронтационные речи, то прогуливаются друг с другом по газонам резиденций, мило улыбаясь и выступая с совместными миролюбивыми декларациями, разведкам и контрразведкам этих государств приходится туго. Такой падеграс никак не меняет в принципе функциональных обязанностей указанных служб, поэтому нередко бывает, что, в то время как они проводят операции по решению задач, поставленных перед ними политиками в период конфронтации, те же самые политики, встретившись, поднимают тосты за мир и дружбу. В таких случаях малейший прокол спецслужб — и они превращаются в мальчиков для битья и громоотвод для разгневанных государственных мужей.

Но за долгие годы существования у спецслужб выработалось своеобразное профессиональное «косоглазие». Оно отличается от обычного тем, что не имеет характерных внешних признаков. Но в чем же его специфика?

Представьте, что вы, побывав на матче по водному поло, который наблюдали с трибуны бассейна, хлопая красивой корректной игре ватерполистов, вернулись домой и смотрите трансляцию этой же игры по телевизору, но в записи, причем идет показ как надводных сцен, так и схваток, зафиксированных телекамерой через иллюминатор, расположенный ниже уровня поверхности воды. И теперь вы отчетливо понимаете, где и каким образом во многом решался исход поединка. Так вот, сотрудники спецслужб постоянно видят с двух точек самые различные политические события — как международные, например государственные визиты на высшем уровне, с их теплыми рукопожатиями, публичными объятиями и велеречивыми обоюдными заверениями в верности, так и происходящие в собственной стране. Такое «косоглазие» помогает им выжить, держать нос по ветру, по возможности гибко и оперативно реагировать на перепады температуры в политической бане во избежание подзатыльников и даже класть на стол правителям любезную их взору информацию о противниках.

Правда, иногда, чтобы выбрать себе ту или иную хорошую точку для обзора, работникам спецслужб приходится строить головоломные комбинации и в полном смысле слова спускаться под землю или под воду, а то и взмывать в небесную высь, что, как известно, связано с большим риском и не всегда кончается благополучно.

Именно такие истории и произошли в 1950-е годы и занесены яркими эпизодами в летопись холодной войны.

В середине 50-х английская и американская разведки задумали осуществление масштабной и сложной, и не только по тем временам, операции, впоследствии ставшей известной под названием «Туннель», и приступили к ней. Это было действительно сооружение подземного туннеля, ведшего из Западного Берлина на территорию бывшей ГДР, к месту прохождения проложенных под землей коммуникаций советских воинских подразделений и других учреждений. Подключение к ним состоялось, и туннель превратился для западных разведок в «золотую информационную жилу».

Ощущение эйфории от результатов этой операции красочно описано в мемуарах бывшего заместителя директора ЦРУ по информационной работе Рэя Клайна: «В середине 50-х годов ЦРУ затеяло грандиозный проект, который обошелся ему в миллионы долларов, но зато принес горы ценной информации (здесь и далее в цитатах все выделения курсивом мои, кроме особо оговоренных случаев. — О.Н.) о Советском Союзе. Это был проект берлинского туннеля.

…Технические возможности позволяли прорыть такой туннель так, чтобы его не заметили понатыканные на каждом шагу часовые и патрули противника.

Для работы был выбран заброшенный дом поблизости от границы. В него тайком, под покровом ночи, доставили все необходимые инструменты, и работа закипела.

…Сочетание мастерства разведчиков и техников (специалистов по связи) с профессионализмом ученых дало отличные результаты, став одним из ярчайших примеров того, чего может достичь ЦРУ».

Надо отдать должное авторам проекта — операция может быть отнесена к категории высшего пилотажа в разведывательной деятельности. И сам замысел, и его техническое воплощение были блестящими. Меры безопасности обеспечили скрытость работ от «понатыканных на каждом шагу» часовых и патрулей противной стороны. Но, как нередко случается в разведке, никогда не знаешь наперед, где найдешь, а где потеряешь.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "КГБ и тайна смерти Кеннеди"

Книги похожие на "КГБ и тайна смерти Кеннеди" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Нечипоренко - КГБ и тайна смерти Кеннеди"

Отзывы читателей о книге "КГБ и тайна смерти Кеннеди", комментарии и мнения людей о произведении.