Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

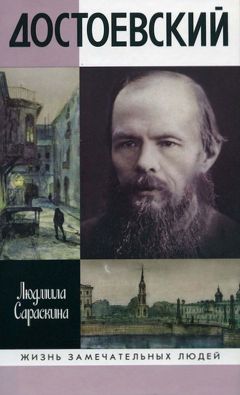

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

Трудно сказать, изведал ли сам зять Достоевского преимущества почтовой кибитки и бурки перед экипажем и фраком, но очевидно: он знал толк и во внимании начальников, и в царском жалованье. Как восторженно писал о нем младший шурин Андрей («Решительно я в этого человека влюблялся, и так привязался к нему, что только им и бредил»), Петр Андреевич, мужчина лет сорока с лишком, «видный, выше среднего роста, стройный, очень красивый и развязный», «служил во многих местах и везде получал солидное содержание». Перечень должностей и в самом деле впечатлял: правитель канцелярии московского военного генерал-губернатора; аудитор при некоем военном учреждении; секретарь в двух попечительских комитетах — о тюрьмах и о просящих милостыню; главноуправляющий всеми имениями князей Голицыных (служба частная и самая доходная). С высоты своего опыта он был прав, советуя любезному брату отбросить заносчивость и взяться за ум — на месте Карепина подобные советы молодому человеку, презревшему отменное образование и служебную карьеру ради эфемерностей, дал бы любой старший родственник. Да и мог ли Петр Андреевич, при всем своем знании света, разглядеть одномиллионную долю — тот самый шанс, о котором грезил Федор Достоевский и в который верил на всем белом свете только он сам и еще, кажется, брат Михаил, тоже ушибленный литературой?

Свобода, которая манила Достоевского по выходе из училища, на первых порах как будто обманула его; еще до того, как явилось его первое сочинение, он, по причине беспросветного безденежья, стал смотреть на литературу иными глазами. Кажется, он сделал все возможное и невозможное, чтобы вступить в самостоятельную жизнь, именуя себя «литературным пролетарием», то есть литератором-поденщиком, живущим на вольных хлебах, без дохода в виде ренты или жалованья. Так получилось, что его мечты о призвании — перед тем, как он смог наконец осуществить их, — несколько изменились: обстоятельства вынудили мечтать о высоких материях в терминах денег.

«Я опять с 200 руб. серебром долгу. Из долгов как-нибудь нужно выбраться. Под сидяч камень вода не потечет», — сетовал Ф. М. в канун нового, 1844 года, когда были истрачены присланные опекуном 500 рублей. Примерно с этого времени литературное дело стало представляться как некое грандиозное начинание, которое — если подойти к нему с умом и толком — не только вытащит из нищеты и кое-как прокормит, но и сделает богачом. «Ведь дошел же Пушкин до того, что ему за каждую строчку стихов платили по червонцу, ведь платили же Гоголю, — авось и мне заплатят что-нибудь»47 — так, по свидетельству очевидца, говаривал Ф. М. Очевидец не преувеличил — в 1845-м Достоевский то же самое писал брату: «Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 руб. серебром, а Пушкин, как ты сам знаешь, продавал 1 стих по червонцу. Зато слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода». Ему грезились огромные издательские барыши, снились фантастические гонорары, которые рано или поздно могут исправить его запутанные денежные дела и преобразить сиротское существование.

Литературное поведение еще не начавшего серьезно писать Достоевского удивительным образом было лишено той самой «неги шекспировских мечтаний», которой корил его опекун. Скорее, тут виделись ростки молодого и очень непрактичного авантюризма. «Судьба благословила меня идеею, предприятием, назови, как хочешь. Так как оно выгодно донельзя, то спешу тебе сделать предложение участвовать в трудах, риске и выгодах», — торопился порадовать он брата. Предприятие выглядело весьма заманчиво: втроем (с братом и бывшим товарищем по училищу О. П. Паттоном) нужно было перевести «Матильду», роман Эжена Сю, только что взволновавшего русского читателя авантюрными «Парижскими тайнами». Учитывая, что Е. Н. Серчевский, начавший два года назад переводить роман, успел опубликовать только малую часть, имело смысл перехватить инициативу. «Мы разделяем перевод на 3 равные части и усидчиво трудимся над ним. Рассчитано, что ежели каждый может переводить по 20 страничек Bruxell-ского маленького издания “Матильды”, то к 15 февраля кончит свой участок. Переводить нужно начисто... По мере выхода перевода он будет цензорован. Паттон знаком с Никитенко, главным цензором... Чтобы напечатать на свой счет, нужно 4500 руб. ассигнациями. Цены бумаги, типографии нами узнаны».

Ему нравилось ощущать себя профессионалом — договариваться о печатании тиража, обсуждать стоимость одного экземпляра, просчитывать наиболее выгодные способы реализации издания. Ему казалось, что успех обеспечен — роман разойдется, тираж покроет все издержки печати и на руках останется чистый барыш. Нечего и говорить, что затея (или, как называл ее сам предприниматель, афера) с треском провалилась — из-за «странных обстоятельств» с третьим переводчиком, обещавшим, но не давшим начальный капитал для издания. «К крайнему прискорбию моему, бесценный друг мой, — писал Ф. М. брату, — скажу тебе, что дело, кажется, не пойдет на лад; — и потому прошу тебя повременить до времени и не переводить далее, доколе не получишь, милый мой, от меня более верного уведомления...»

Провал предприятия Достоевского не обескуражил. Рождались новые дерзновенные проекты, и Ф. М. все так же прилежно изучал типографское дело (бумага, шрифты, полоса набора), знакомился с издателями и так азартно агитировал брата поддержать новое «несомненное» начинание, будто до этого им удалось хоть одно из них. Успех — неизбежен, а неудача — случайна, считал он; когда же один за другим сорвались перевод «Дона Карлоса», издание всех переводов Шиллера, перевод романа Жорж Санд «Последняя Альдини» (заканчивая работу, Ф. М. обнаружил, что его опередили), так и сказал:

«Случился со мной один неприятный случай... Суди же о моем ужасе — роман был переведен в 1837 году» (в 1838 году «Библиотека для чтения» поместила его сокращенный пересказ).

Однако среди арифметических подсчетов («бумага плюс обертка плюс печать»), между восклицаниями, все еще полными энтузиазма («за успех ручаюсь головой», «малейший успех — и барыш удивительный»), рядом с сообщениями о разбогатевших конкурентах («Отчего Струговщиков уже славен в нашей литературе? Переводами... нажил состояние») как-то затерялись, а потом вышли наружу две удивительные новоcти — одна за другой. Собственно, даже и не новости, а так, безделки, о которых Достоевский сообщал брату задним числом, мельком, едва ли не в постскриптуме. Ибо, пока оборачивалась «афера» с Эженом Сю, и еще до «ужаса» с романом Жорж Санд, случилась первая неожиданность. «Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел “Евгению Grandet” Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный. Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ассигнациями. Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже», — и Достоевский просил у брата 35 рублей на переписку.

Пока Ф. М. уговаривал Михаила переводить всего Шиллера, ожидал отставки, выяснял отношения с опекуном, произошло (в сентябре 1844-го он писал об этом осторожно и мимоходом) нечто и впрямь из ряда вон выходящее. «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме “Eugе'nie Grandet”. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в “Отечественные записки”. (Я моей работой доволен.) Получу, может быть, руб. 400, вот и все надежды мои. Я бы тебе более распространился о моем романе, да некогда (драму поставлю непременно. Я этим жить буду)... Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь. С него-то я деньги наверно получу, а там...».

Впервые в жизни наряду с мечтами, прожектами и отвлеченной верой в себя появилось реальное сочинение. С ним он и шагнет в большую литературу, определившись не как драматург и даже не как переводчик, а как романист.

В том упорном молчании, каким Достоевский обставил писание первого романа — ни полслова о планах и намерениях, ни строчки о ходе работы, — таилось, скорее всего, суеверное желание спрятать от посторонних глаз (даже от брата!) своих первенцев, Макара Девушкина и Вареньку Доброселову, заслонить их до времени декорациями шиллеровских и жоржсандовских сочинений, которые он хотел взять для перевода. Вряд ли он сам мог бы тогда объяснить, почему на фоне романтических героев и поэтических героинь из тех громких книг, которые волновали воображение, пригрезилась ему эта пара сирых горемык — немолодой чиновник-письмоводитель и живущая по соседству бесприданница-сирота. Кажется, чтото менялось и в самом чтении. Книги, опыт писателей переставали быть источником романтических восторгов и исподволь становились вполне практическим пособием для собственного творчества. В разгар работы над «Бедными людьми» Достоевский в письме брату сообщил: «Ты, может быть, хочешь знать, чем я занимаюсь, когда не пишу, — читаю. Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.