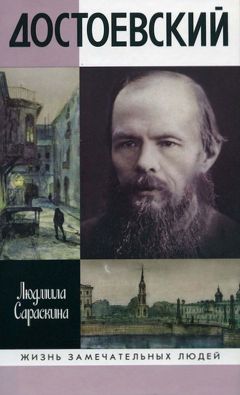

Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

«Н. А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотой, — писал, как мы помним, человек беспристрастный, обладавший точной и обширной памятью ученого, Семенов-Тян-Шанский. — С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя». Если только это сравнение имело хождение в том кружке, к которому принадлежали все трое, Достоевскому оно было крайне мучительно: человека с обликом Спасителя он называл про себя своим Мефистофеле м.

С каким-то странным, суровым упорством герою, списанному с безупречного красавца Спешнева, поднятому на ту высоту, где обитают небожители, вменялись демоническая двойственность, коварная и злокачественная двусмысленность: за фигурой Спасителя тенью вставал Мефистофель, а перед глазами Ставрогина маячил золотушный бесенок с насморком.

«Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется!.. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!» — писал Достоевский брату из Петропавловской крепости, пережив гражданскую казнь. Когда спустя 20 лет один из самых блистательных образов стал обретать плоть, художественный прогноз Достоевского полностью подтвердился: память о Спешневе была отравлена, потрясенная душа изъязвлена и изранена. «Отравой в крови» разлились воспоминания о роковом, загадочном барине, прекрасном, как Спаситель, и обворожительном, как Мефистофель. «Я с ним и его», — сказал когда-то Достоевский о своем демоне; теперь эту связь предстояло творчески обнаружить и разорвать: пришло время заплатить старинный долг.

Поразительнее всего, что к прототипу, реальному Спешневу, Достоевский не мог предъявить никаких моральных претензий. Они оба были арестованы в одну ночь; красавец, богач Спешнев разделил общую судьбу арестованных. Так же как Достоевский, он сидел в одиночной камере Петропавловской крепости, так же был лишен всех прав состояния и осужден на смертную казнь. За восемь месяцев крепостной тюрьмы исчезли его красота и цветущий вид, в Сибирь он попал с начинающейся чахоткой. Так же как Достоевского, Спешнева, закованного в кандалы, везли в открытых санях в Тобольск, откуда по этапу направили в Иркутск и далее в Александровский Завод Нерчинского округа. «Спешнев в Иркутской губернии приобрел всеобщую любовь и уважение», — писал Достоевский вскоре по выходе из острога, восхищаясь «чудной судьбой» учителя, его всепокоряющим обаянием.

Почему-то та часть реальной биографии Спешнева, где он как аристократ, пошедший в демократию, был осужден и понес наказание, Достоевскому совершенно не понадобилась. Герою (Ставрогину) его причастность к обществу заговорщиков должна была аукнуться не каторгой, как прототипу (Спешневу) и автору (Достоевскому), а испытаниями совсем другого порядка. От них не могли спасти ни царские манифесты, ни ходатайства добродушных генерал-губернаторов, ни снисходительность гражданских властей, сострадающих обаятельным злоумышленникам.

Высший произвол, по которому действовал художник, диктовал ему брать у живого лица лишь те черты и те реалии, которые требовал замысел. Остальное отбрасывалось; судьба и личность оригинала свободно преображались, повинуясь законам творческого процесса. Фундаментальное различие между прототипом и героем стало средством овладения демонически хищным типом и — освобождения от него.

«Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!» — провозглашал Петр Верховенский. За двадцать лет до романных событий «Бесов» этого мнения держался и Достоевский — видя перед собою Спешнева. Это и было капитальным заблуждением. Оставляя за Ставрогиным все обаяние аристократизма, чувственной энергии и демонского очарования, Достоевский подверг тотальной ревизии его статус революционера-заговорщика: от коммуниста Спешнева его художественному двойнику не досталось почти ничего — ни интереса к политической литературе (вместо Луи Блана Князь держит в кабинете роскошный альбом «Женщины Бальзака»), ни революционной активности (он «отчасти» участвует в «переорганизации общества по новому плану», помогая ему «случайно», «как праздный человек»).

Однако сопоставление образа действий Спешнева и Ставрогина выявляло, что Достоевский был значительно более осведомленным петрашевцем — вернее, спешневцем, чем он это показал на следствии. «Бесы» достоверно обнаруживали, что спешневский «Проект» был хорошо известен Достоевскому: будто издеваясь над сутью понятия «аффилиация», вербовщики в романе действовали публично, на глазах людей случайных и почти незнакомых. Личность Спешнева под пером Достоевского преображалась таким образом, чтобы крайний радикализм аристократа-коммуниста был или психологически невозможен, или попросту смешон, так что Ставрогин, по праздной прихоти втянувшись в общество «наших», открыто презирает их, демонстрирует неповиновение «вождю» и оказывается едва ли не главным обличителем их теории и их практики.

Авторская фантазия вторгалась в события прошлых лет и перекраивала их, приписывая участникам такие поступки, на которые они в свое время были совершенно неспособны. И вот Шатов, ученик и приспешник Ставрогина (на эту пару явно были спроецированы реальные взаимоотношения Достоевского и Спешнева), в сильнейшем потрясении, почти в умопомрачении выкрикивает в лицо своему кумиру немыслимые слова: «Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина!»

Надо думать, в те времена, когда Достоевский был вместе со своим Мефистофелем и был его, он не осмеливался на подобные дерзости. Но он смог выговорить эти слова, находясь в другом измерении, в другой точке времени и пространства — там, где сходились вместе Спешнев и Ставрогин, Шатов и он, Достоевский, бывший участник малого спешневского кружка, в который, по поручению Спешнева, он вербовал Майкова, чтобы «произвести переворот в России».

Миллер писал об удивительном благодушии, с которым Достоевский, заключенный в крепость, отнесся к своему положению. «По собственным словам Ф. М-ча, он сошел бы с ума, если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь. Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками»9. Если под спасительной идеей подразумевалось покаянное отрешение от ошибок молодости, Достоевскому нужно было не сожалеть о прошлом, а лишь детально запомнить его, чтобы позже художественно преобразить и стать хозяином положения и господином разговора.

Останется великой художественной загадкой, почему свой Символ веры, запечатленный в частном письме, спустя много лет Достоевский «отдал» персонажу, в чьих устах религиозное откровение теряло смысл. «Не вы ли говорили мне, — спрашивал бедный, обманутый Шатов атеиста Ставрогина, — что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?» Достоевский примерял свое кредо, добытое тяжкой духовной работой и годами испытаний, на испорченного барина — безбожника и неисправимого грешника; и выходило так, что даже и религиозная исповедь могла быть частью вероломной игры.

Религиозная мечта Достоевского — о том, что бесы выйдут из русского человека и войдут в стадо свиней, что Россия выблюет из себя нечаевскую пакость, а исцелившийся человек сядет у «ног Иисусовых» — в пространстве романа не сбывалась: Ставрогин упрямо отказывался подчиниться императиву. Ни одна роль, ни одна маска не подходили ему: пойти в мужики, монахи или раскольники, испытать суровую аскезу, заняться полезной практической деятельностью, избрать путь покаяния и исправления.

Каждый новый план спасения Ставрогина наталкивался на непреодолимое препятствие, идущее изнутри личности героядемона, радикально изменить которую не удавалось. Автор мог сочинить для героя обольстительную внешность, изысканный костюм, биографию, полную влекущих тайн; мог наделить его неотразимым обаянием и поднять на какую угодно недостижимую высоту. Он мог бросить под ноги победительному красавцу любовь женщин, роковую привязанность мужчин и даже свой собственный Символ веры, рожденный в муках религиозного сомнения. Но тайной героя-демона, тайной романа о нем и прежде всего тайной автора остается вопрос: н е смог или не захотел он, автор, направить героя на путь христианского спасения? Да и кто на самом деле распоряжался судьбой Ставрогина — автор или он сам, образ-фантом, пленивший писателя, а затем заявивший свои права и свою волю?

И был же еще искусительный пример прототипа. Спешневу, испытавшему те же лишения, те же мытарства, что и Достоевский, заслужившему всеобщее уважение на каторге и в ссылке, нашедшему себя в полезной деятельности на свободе, безверие не грозило самоистреблением. В 1860 году он поселился в имении своей матери в Псковской губернии, стал мировым посредником первого призыва и показал достойный пример: крепостные крестьяне его уезда получили самый большой земельный надел во всей России, а своим крестьянам Спешнев отвел две трети обширного родового имения. В глазах Достоевского такой поворот судьбы Спешнева-Мефистофеля никак не рифмовался с судьбой Ставрогина-демона — и автор судил своего героя значительно строже, чем жизнь обходилась с прототипом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.