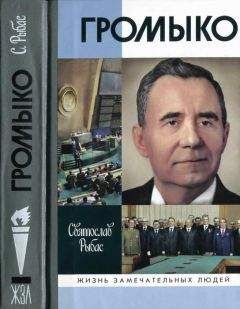

Святослав Рыбас - Громыко. Война, мир и дипломатия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Громыко. Война, мир и дипломатия"

Описание и краткое содержание "Громыко. Война, мир и дипломатия" читать бесплатно онлайн.

В книге Святослава Рыбаса представлено первое полное жизнеописание Андрея Громыко, которого справедливо называли «дипломатом № 1» XX века. Его биография включает важнейшие исторические события, главных действующих лиц современной истории, содержит ответы на многие вопросы прошлого и прогнозы будущего. Громыко входил в «Большую тройку» высшего советского руководства (Андропов, Устинов, Громыко), которая в годы «позднего Брежнева» определяла политику Советского Союза. Особое место в книге занимают анализ соперничества сверхдержав, их борьба за энергетические ресурсы и геополитические позиции, необъявленные войны, методы ведения дипломатического противостояния. Показаны внешнеполитическая практика, деятельность крупнейших мировых лидеров — Сталина, Рузвельта, Черчилля, Мао Цзэдуна, Аденауэра, де Голля, Хрущева, Андропова, Брандта, Никсона, Картера, Рейгана, Буша-старшего, а также знаменитых дипломатов Генри Киссинджера, Вальтера Шееля, Анатолия Добрынина, Валентина Фалина, Георгия Корниенко, Эгона Бара и др.

В подтексте этого стихотворения содержался явный намек на «профессиональных революционеров», «возникшую разом элиту», чьи прозападно настроенные потомки критически относились к советским порядкам. Морально-политический кризис прорастал все выше и выше.

Когда в 1972 году первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС А.Н. Яковлев (будущий член Политбюро при Горбачеве) опубликовал в «Литературной газете» статью «Против антиисторизма» («против национализма и активизировавшегося великорусского шовинизма», как потом объяснил директор Института США и Канады Георгий Арбатов{365}), в которой громил писателей-почвенников с позиций коммунистической идеологии и интернационализма, он выполнял заказ либеральной части политического руководства. Статья вызвала резкую реакцию оппонентов. Михаил Шолохов, автор эпопеи «Тихий Дон» и нобелевский лауреат, написал письмо Брежневу, защищая русскую культуру от нападок «интернационалиста» Яковлева, чем поставил Леонида Ильича в неловкое положение. Яковлева из аппарата ЦК убрали, «сослали» послом в Канаду. Против этого назначения Громыко не возражал, хотя предпочитал бы видеть в Торонто карьерного дипломата.

В целом обстановка в стране в период, когда велась политика «разрядки», далеко не способствовала укреплению позиций СССР в мире. Вот как оценивалась обстановка в среде либерального крыла партийного аппарата: «Идеология все более явно становилась жертвой безвыходного экономического застоя. В качестве квазирелигии внутри она была мертва. Никто не верил в ее догмы, сверху донизу. Официальная идеология (как теория) впервые натолкнулась на внутреннюю оппозицию, которую нельзя было уже задавить по-сталински. Появились Сахаров и диссидентское движение, которое критиковало и осуждало советскую власть, апеллируя к ее собственным законам и программным установкам. Государственный de facto антисемитизм выплеснулся наружу вместе с “еврейским вопросом”, подрывая в корне интернационалистскую целостность советской идеологии. Евреи, которые были самым активным этническим слоем в революции и становлении советского государства, воспользовавшись укреплением Израиля как международной величины, потребовали свободы выезда. И побежали бывшие большевики, их дети и внуки из своей оскорбившей их и неблагодарной Родины.

Утратила свою роль советская социалистическая идеология и как всемирный (экспансионистский по сути) фактор. Знаменитая формула Энрико Берлингуэра — “импульс Октябрьской революции иссяк” — точно отражала ситуацию. Коммунистические партии, имевшие какую-то социальную базу у себя в стране, начали вырываться из-под патерналистской крыши КПСС на путях “еврокоммунизма”. Малые, ничтожные у себя партии, целиком материально зависимые от нас, тоже отторгали советский образец для своих стран. СССР перестал быть символом надежды и вдохновения, источником энтузиазма. Но без СССР и против СССР компартии были обречены. И поневоле сохраняли верность пролетарскому интернационализму…

Положение СССР как одной из двух сверхдержав вошло в явное противоречие с его претензией быть центром мирового социализма. Брежнев, окончательно утвердившись в качестве неоспоримого лидера и не будучи по натуре человеком злобным, агрессивным, сознавал свою ответственность за недопущение ядерной войны. Для него “мирное сосуществование” стало “реаль-политик”. Соответственно, он и действовал, предпочтя разрядку на главном фронте “холодной войны” — в Европе и при тушении региональных конфликтов (даже вместе с США) в третьем мире; начал поиск подходов к нормализации с Китаем.

Арабско-израильская война 1973 года нанесла непоправимый удар по ореолу национально-освободительного движения. Впервые и в народе, и в правящих кругах почувствовали, что оно для нас не опора, а представляет нахлебников, которые к тому же могут втянуть нас в большие неприятности при решении главной, жизненной внешней задачи — не допустить мировой войны.

В социалистическом лагере, в нашей внешней империи, неблагополучие ощущалось все заметнее. Вопреки ожиданиям интервенция в Чехословакии не укрепила социалистическую систему, а стала дополнительным источником ее разложения.

Бремя подпитки приличного жизненного уровня в странах-союзниках становилось все тяжелее для советского народа. Привязка экономического развития этих стран к советскому рынку и советская модель промышленного развития вызывали там все большее недовольство. Сервилизм и холуйство в правящем слое государств-сателлитов все больше отрывали там власть от народа, где зрели антисоветские настроения, мощно подпитываемые западной пропагандой.

Можно сказать, что социалистический лагерь тоже существовал с этого времени скорее по инерции, чем на основе взаимной заинтересованности. Реализму Брежнева противостоял, и все более нагло, напор со стороны его окружения — идеологов и охранителей, олицетворяемых Сусловым и Андроповым. Он отмахивался от них в главном, внешнеполитическом, его деле. Во всем остальном уступал или проявлял безразличие, хотя иногда и “поправлял” (в отношениях с художественной интеллигенцией и с западными коммунистами).

По мере развития болезни и старения в самой личности Генсека стали отчетливее проступать отрицательные черты. Непомерное тщеславие делало его часто смешным, абсолютная власть атрофировала самоконтроль. Снижалась дееспособность, физическое ослабление замыкало в режиме — чтоб “поменьше беспокоили”.

Это было на руку охранителям и идеологам, которые и определяли общественную атмосферу Она становилась все более мрачной, безысходной. “Творческая интеллигенция” либо показывала кукиш в кармане, либо искала пристанище в вечных истинах любви и повседневных забот, либо убаюкивала себя и публику напоминаниями о благородстве и героизме отцов и дедов в далеком и близком прошлом.

В аппаратах власти (не знаю, как в государственном, но в главном его аппарате, в ЦК, в некоторых его отделах, особенно в Международном) образовался круг людей, которые, соблюдая “правила игры” и смыкаясь с наиболее просвещенной и вольнодумной частью ученых в гуманитарных институтах Академии наук, в редакциях газет и журналов, все больше проникались чувством собственной ответственности за страну.

Внутренне, духовно и нравственно (на уровне культуры) они уже отделили себя от начальства. Оно было им чуждо и неприятно даже по-человечески, в обычном общении. Однако и они продолжали жить по инерции. Пытались что-то подправлять, что-то улучшить, что-то навязать с помощью стилистики (будучи спичрайтерами и советниками) в духе “реаль-политик” и здравого смысла. Но не шли “на разрыв”, не зная сами выхода и повязанные привычкой, бытом, интеллигентскими сомнениями во всем и вся.

Но именно в это время в их среде исподволь начало формироваться ядро кадров будущей перестройки»{366}.

Однако если поглядеть на западный мир, то там тоже происходило что-то необычайное. Экономический и политический кризис 70-х годов с его молодежными революциями, когда казалось, что еще немного и наступит социализм, привел к тамошней «перестройке», которая должна была предотвратить сплочение рабочего класса с интеллигенцией и студенчеством: были сделаны огромные уступки профсоюзам, был стимулирован спрос — повышались зарплаты и социальные пособия, сильно снизилась оплата высшего образования, стала развиваться ипотека и началось массовое строительство жилья. Как отмечал профессор социологии Северо-Западного университета (США, Чикаго) Георгий Дерлугьян, «революция 1968 года была первой не по Карлу Марксу, а по Максу Веберу: у нее не было ясного политического посыла, она была направлена против фигуры начальника, вождя и босса, против бюрократии как таковой — и капиталистической, и социалистической»{367}.

Вслед за этим стала меняться социальная структура западного общества, в профсоюзы, коммунистические и социалистические партии влились массы молодых интеллигентов, революционность как таковая сменилась борьбой за права личности, то есть ушла в частности.

Этот процесс не мог не отразиться и на Советском Союзе, прежде всего на той небольшой, но очень влиятельной части интеллигенции, которая была связана с Западом; затем — через «еврокоммунизм» западных коммунистических партий — и на часть политической верхушки, а дальше, через новые стандарты культуры — и на студенческую молодежь. Можно сказать, эпоха вальса и танго была смещена «ливерпульской четверкой», ставшей символом мировых перемен.

Вспомним Шекспира («Гамлет, принц датский»):

Розенкранц. Кончина короля

Не просто смерть. Она уносит в бездну

Всех близстоящих. Это — колесо,

Торчащее у края горной кручи,

К которому приделан целый лес

Зубцов и перемычек. Эти зубья

Всех раньше, если рухнет колесо,

На части разлетятся. Вздох владыки

Во всех в ответ рождает стон великий.

В данном случае «кончина короля» — это конец эпохи модерна, последним героем которого был Сталин{368}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Громыко. Война, мир и дипломатия"

Книги похожие на "Громыко. Война, мир и дипломатия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Святослав Рыбас - Громыко. Война, мир и дипломатия"

Отзывы читателей о книге "Громыко. Война, мир и дипломатия", комментарии и мнения людей о произведении.