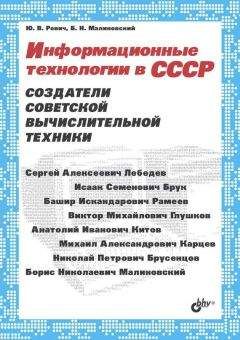

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники"

Описание и краткое содержание "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники" читать бесплатно онлайн.

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Летом 1951 года, примерно одновременно с машиной МЭСМ, заработала и машина М-1[28]. Первые задачи, которые решались на ЭВМ М-1, ставились академиком Сергеем Львовичем Соболевым, который в то время был заместителем по научной работе у академика Курчатова. На это чудо техники, которое давало 15–20 не тысяч, не миллионов, а 15–20 операций в секунду над 23-разрядными числами и имело память емкостью в 256 слов, приезжали смотреть и президент Академии наук СССР А. Н. Несмеянов, и многие видные советские ученые и государственные деятели»[29].

Такой интерес к новорожденному детищу И. С. Брука вполне объясним. В столице СССР других действующих ЭВМ не было. В ИТМ и ВТ АН СССР еще шел монтаж БЭСМ; ЭВМ «Стрела» в СКБ-245 находилась примерно в таком же состоянии.

Юрий Васильевич Рогачев, 1950-е годы

Бывший техник-монтажник лаборатории электросистем Ю. В. Рогачев[30] сохранил в памяти многие другие факты из эпопеи создания М-1: «В мае 1950 года я демобилизовался из армии, где был радистом, — вспоминает он, — и передо мной встала проблема трудоустройства. Поскольку никакого специального образования у меня не было, мне, как правило, предлагали поступить сначала учеником и только после этого обещали определить на работу. Но это меня не устраивало. Однажды, оказавшись на Ленинском проспекте (тогда это была Большая Калужская улица) на стене дома № 18 я заметил скромную вывеску „Лаборатория электросистем“. Решил зайти. Меня провели в кабинет руководителя лаборатории, где находилось несколько человек. Во время нашего разговора в комнату быстрой походкой вошел невысокий коренастый мужчина. Остановившись около меня, он спросил: „К нам на работу?“ — и стал расспрашивать о моей службе в армии. В заключение сказал, что мне придется делать приборы и устройства для нового направления в технике. Причем говорилось все это так, будто я уже был сотрудником лаборатории. Такое отношение меня приятно удивило, и я уже искать работу в других местах не пытался. Так произошло мое первое знакомство с И. С. Бруком, и в июне 1950 года я приступил к работе в должности техника-электромеханика. В первый же день во время беседы он конкретно назвал это новое направление — создание автоматической цифровой вычислительной машины и сказал, что для этого в лаборатории создается новый коллектив во главе с Н. Я. Матюхиным — молодым инженером, окончившим радиотехнический факультет МЭИ, и мне придется работать под его руководством. При этом он указал на молодого высокого худощавого человека, находившегося здесь же, в кабинете. Так я познакомился с Матюхиным.

Николай Яковлевич коротко рассказал мне о лаборатории, показал комнату, которая готовилась для проведения работ. Затем он отвел меня в монтажную мастерскую к А. Д. Гречушкину и сказал, что для начала придется поработать некоторое время здесь.

Юрий Васильевич Рогачев в 2012 году

Лаборатория электросистем размещалась на двух территориях: часть помещений находилась в основном здании ЭНИНа (дом № 19 по Ленинскому проспекту) и часть здесь, на первом этаже и в подвале правого крыла дома № 18. Инженеры и ученые энергетики в большинстве своем располагались в основном здании ЭНИНа. Там находился механический интегратор, на котором они решали свои задачи. В доме № 18 был установлен расчетный стол переменного тока, предназначенный для моделирования сложных электрических цепей, размещались основные производственные участки и службы лаборатории электросистем: участок механической обработки металлов, слесарный участок и хорошо оснащенная монтажная мастерская. Имелся небольшой склад комплектующих изделий, электро-, радиоизмерительных приборов и другой аппаратуры.

Первые общие представления о цифровых вычислительных машинах, о том, как с помощью электронных схем выполняются арифметические операции, и что наиболее удобной для этого является двоичная система счисления, которая содержит всего две цифры — ноль и единицу, и как эти цифры можно представить в электронной схеме триггера, обладающей двумя устойчивыми состояниями, я узнал от Н. Я. Матюхина.

Он подробно рассказал, как работает арифметический узел. Объяснения были четкими и понятными. Чувствовалось, что он детально проработал все схемы арифметического узла.

По чертежу Матюхина я смонтировал схему электронного триггера. Практически с этого времени и началась экспериментальная отработка элементной базы М-1.

К сентябрю 1950 года была составлена полная схема одного разряда арифметического узла с сумматором и логическими схемами, обеспечивающими все арифметические и логические операции. Изготовленный макет показал, что схема работает надежно и что использованные в устройстве купроксные выпрямители устойчиво выполняют функцию ламповых диодов.

Несмотря на то, что Николай Яковлевич только что закончил институт, он вполне успешно справился с ролью главного конструктора ЭВМ. Более того, наряду с Бруком его следует считать автором концепции „малых“ ЭВМ. Эта концепция, вначале неосознанная, в значительной мере вытекала из скудных материальных возможностей лаборатории. Ведь работа финансировалась только АН СССР.

Осенью 1950 года (в октябре) был начат монтаж схем машины. Для монтажа всех схем использовалось два типа панелей: на 10 радиоламп с однорядным их расположением и на 22 радиолампы с двурядным расположением. Первыми начали изготавливаться однорядные панели со схемами цифровой части арифметического узла. На такой панели размещался полностью один разряд со всеми триггерами, дешифраторами, сумматором и клапаном. Чуть позднее стали поступать для монтажа и схемы местного программного датчика арифметического узла, а затем и схемы главного программного датчика машины, разработанные Карцевым.

Монтаж выполнялся непосредственно в лаборатории электросистем силами нескольких монтажников, оплачиваемых по трудовому соглашению (деньги Брук выпросил у президента академии Вавилова).

В это же время готовилось место для установки и сборки машины. В комнате площадью всего 15 квадратных метров был построен постамент размером примерно 1,5×1,5 метра. В центре постамента установлена прямоугольная вентиляционная колонна с отверстиями для обдува блоков. По бокам этой колонны размещалось три стойки, предназначенные для крепления на них панелей с электронными схемами: стойка арифметического узла, стойка главного программного датчика и стойка памяти. Под постаментом установлен вентилятор, нагнетавший в колонну воздух для охлаждения блоков. По мере получения от монтажников изготовленных панелей они устанавливались на штатное место. Проверялась правильность монтажа и работоспособность схем, а также, не ожидая полного комплекта панелей, проводилась поэтапно и автономная настройка устройства в целом. Такая организация работы значительно сократила сроки начала комплексной отладки машины. Так, монтаж панелей арифметического узла был закончен в декабре 1950 года, а уже в январе следующего года (то есть через 1–1,5 месяца) арифметический узел был автономно отлажен. Причем это время было затрачено только для отладки местного программного датчика арифметического узла, так как его цифровая часть была уже отлажена ранее. Одновременно шло изготовление и автономная отладка главного программного датчика. Матюхин и Карцев, отлаживая аппаратуру на своих стойках, работали по 16–18 часов в день. К весне 1951 года был изготовлен и магнитный барабан. Цилиндр его был покрыт ферромагнитным материалом. Началась отладка магнитной памяти — регулировка магнитных головок и электронных схем записи и чтения. Эти работы выполнял Л. М. Журкин под техническим руководством Н. Я. Матюхина. Когда в лабораторию электросистем был принят А. Б. Залкинд, он подключился к отладке арифметического устройства и разработал устройство ввода-вывода.

Машина М-1, 1951 год

Всю первую половину 1951 года шла работа по автономной настройке устройств, их электрической и функциональной стыковке и комплексной отладке машины в целом. К началу отпускного периода эта работа была доведена до такого состояния, при котором машина в ручном (неавтоматическом) режиме выполняла все арифметические операции.

Успеху дела во многом способствовала и атмосфера тесной дружбы, установившаяся в коллективе, и отеческое отношение к сотрудникам ее руководителя — И. С. Брука. Его неистовое желание опередить всех передавалось нам, и мы работали не жалея сил. Все были молоды, только начинали входить в творческую жизнь, с восторгом воспринимали свою причастность к зарождающемуся новому направлению техники. Поэтому работа не казалась тяжелой: труд был по-настоящему радостным. Новизна дела и интерес к этому делу, желание как можно скорее увидеть очередной результат, а результат был виден при каждом шаге вперед, заставляли не считаться со временем. С удовольствием оставались в лаборатории сверх установленного времени, работая с раннего утра до позднего вечера.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники"

Книги похожие на "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники"

Отзывы читателей о книге "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники", комментарии и мнения людей о произведении.