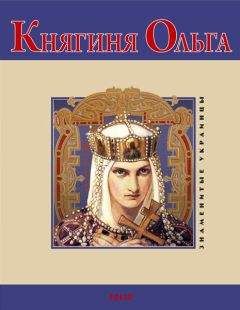

В. Духопельников - Княгиня Ольга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Княгиня Ольга"

Описание и краткое содержание "Княгиня Ольга" читать бесплатно онлайн.

Княгиня Ольга была первой и единственной женщиной, которая стала правительницей одного из самых больших по тем временам государств Европы – Киевской Руси. Она не вела завоевательных войн, а направила всю свою энергию на внутреннюю политику, поэтому на долгие времена народ сохранил о ней добрую память: княгиня провела административно-налоговую реформу, которая облегчила положение простых людей и упорядочила жизнь в государстве.

И наконец, Ольга первой из русских князей официально приняла христианство и была канонизирована Русской православной церковью еще в домонгольский период.

Успешный поход Олега на Византию следовало закрепить мирным договором. И вот в 912 г., по сообщению русской летописи, в Византию отправляется представительное посольство, «посланное от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его, – светлых и великих князей, и его великих бояр». Как видим, и здесь не упоминается имя Игоря. Кто он? Светлый и великий князь или боярин? Какой землей правил? Никаких сведений об этом не сообщают и иностранные источники. Но вернемся к русской летописи. Определенный интерес представляет преамбула к договору, где говорится о том, что русские послы прибыли «на укрепление дружбы и на удовлетворение многолетней дружбы, существовавшей между христианами и русскими, по желанию наших великих князей и по повелению всех, кто находится под рукой его (Олега), русских». Далее летописец включает в текст клятву греческой стороны: «Наша светлость (т. е. императоры), превыше всего желая в Боге укрепить и удостоверить дружбу, существовавшую неоднократно между христианами и русскими, рассудили по справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвою твердою, клянясь оружием своим (клятва язычников), утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере и по закону нашему».

Заключенный договор предоставлял определенные выгоды для русских купцов. Русские купцы, пришедшие в Константинополь, могли в течение шести месяцев торговать беспошлинно. Место проживания им отвели в пригороде – у церкви Св. Мамы. Купцы на время проживания, после переписи их имен, получали продукты питания: хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи. Снабжались они продовольствием и на обратную дорогу домой. Правда, входить в город они имели право только через одни ворота, по 50 человек, без оружия, в сопровождении византийского чиновника. Интересно, что этот договор император Леон закрепил целованием креста, а Олег со своими мужами – клятвою оружием и славянскими богами Перуном и Белесом.

Жизнь этого воинственного князя и собирателя восточнославянских земель в единое государство закончилась необычно. Это прекрасно изобразил в своем произведении «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкин. А вот что об этом говорит «Повесть временных лет»: «В год 6420 (912). Жил Олег в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал волхвов (кудесников): «От чего мне смерть будет?» И сказал ему один волхв: "Князь! Коня любишь и ездишь на нем – от него тебе и умереть!"». Теперь Олег вспомнил о нем, призвал конюхов и спросил: "Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?" Тот же ответил: "Умер". Олег посмеялся и укорил кудесника, сказав: "Не правду говорят волхвы, но все то ложь; конь умер, а я жив". Затем Олег приехал на место, где лежали кости коня, слез с седла и, посмеявшись, сказал: "От этого ли черепа смерть мне придет?" И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемою Шелковица».

Киевский стол занял Игорь, сын Рюрика. (Об Ольге ни слова.) По нашим подсчетам, было тогда Игорю 38 лет. Русские историки династию русских князей и царей (Рюриковичей) начинали именно с Игоря, называя его Игорь Старый.

Игорь правил Киевским государством 33 года. Но русский летописец о внутренней политике Игоря, об его семейных делах почти ничего не говорит. В летописи мы встречаем всего два упоминания о походе Игоря на древлян, которые не захотели давать дань и дружинников Киеву, и дважды говорится о встрече с печенегами. Первый поход Игоря на древлян состоялся в 914 г. Летописец записывает: «Начал княжить Игорь после Олега. В тот же год древляне отложились от Игоря». Игорю удалось победить древлян и возложить на них дань даже большую, чем они платили Олегу. В этом же году вниз по Днепру ходил и воевода Игоря Свенельд. Он покорил местные племена, взял с них дань по черной кунице и раздал своему войску. На следующий год впервые пришли на русские земли печенеги. Правда, на этот раз сражения не произошло. Печенеги заключили мир с Игорем и ушли к Дунаю. Под 920 г. летописец говорит, что Игорь воевал с печенегами, но чем закончилась эта война, остается загадкой. В. Н. Татищев добавляет, что в этом году родился у Игоря и Ольги сын, «и назвали его Святославом».

Подробнее описывает летописец очередной поход Игоря на древлян в 945 г. Именно этот поход закончился убийством Игоря. Что же произошло? Летописец рассказывает, что Игорь, после подписания мира с Византией, жил в Киеве, «мир имея со всеми странами». Наступила осень, князь, как это было установлено традицией, намеревался идти собирать дань с подвластных земель. Дружина особенно настаивала на походе в землю древлян.

Когда князь сам отправлялся «в дань», то это называлось «полюдье». Князь отправлялся на полюдье обыкновенно поздней осенью, когда заморозки скуют землю прочным ледком. Вся зима проходила в разъездах от города к городу, от погоста к погосту. Это было трудное, полное опасностей путешествие. В глухих диких лесах не было «дорог прямоезжих», приходилось пробираться по занесенным сугробами охотничьим тропам, с трудом разбирая «знаменья и места», которыми охотники обозначали направления. Приходилось отбиваться от дикого зверя, да и лесные жители далеко не всегда с покорностью встречали князя и его дружину. Дань часто приходилось «вымучивать», т. е. брать силой, а насилие встречало вооруженный отпор, и не всегда князю и его хорошо вооруженной и достаточно многочисленной дружине удавалось добиться своего, особенно когда князь допускал несправедливость в сборе, хотел взять больше, чем установил сам или его предшественник.

Собранная на полюдье и доставленная с погостов, привезенная туда данщиками дань поступала в княжескую казну. Дань собиралась преимущественно натурой (мехами, воском, медом и т. п.). Эта дань, собираемая в очень большом количестве, делала князя самым богатым поставщиком подобного товара на тогдашний международный рынок. Поэтому князь был важнейшим и богатейшим участником торговли с Византией, с европейским Западом, Скандинавией и с азиатским Востоком. В обмен на свои товары и рабов, т. е. пленных, которых он захватывал в борьбе с ближайшими соседями, князь получал в Византии и на восточных рынках драгоценные металлы, дорогие ткани, вино, оружие, ювелирные изделия, с Запада – серебро, ткани и оружие. Таким же путем обогащались и его дружинники. Поэтому все они с огромным нетерпением ожидали приближения осени.

«В тот год (945 г.), – записал летописец, – сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда (воевода Игоря) изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим, Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было ее мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Деревской земле…» Существует легенда о страшной казни, которую придумали древляне для Игоря. Пленного Игоря они привязали к верхушкам двух наклоненных деревьев, а затем отпустили их.

Вот и все, что мы знаем о внутренней политике Игоря. Но существуют косвенные доказательства, которые дают нам основание считать, что за время княжения Игоря произошли изменения в структуре власти на Руси, а также укрепилась власть великого князя Киевского. Обратимся к договору Игоря с греками 945 г. и сравним его с договором Олега с греками.

Напомним, договор 912 г. заключали послы от имени великого князя Киевского и других «светлых и великих князей». Договор 945 г. заключается посланными «от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей русских». Итак, в договоре Игоря упоминается только один великий князь. Остальные – «всякие» князья, т. е. подвластные, не самостоятельные. Это возвышало не только киевского князя, но и его семью и киевских бояр над всем остальным населением Руси.

После гибели Игоря в 945 г. для Киева наступили трудные времена: отложилась Древлянская земля; наследник, как отмечает летопись, был «детеск», т. е. дитя, и во главе государства встала великая княгиня. Летописец пишет: «Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его был Асмуд, а воевода Свенельд – отец Мстиши».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Княгиня Ольга"

Книги похожие на "Княгиня Ольга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "В. Духопельников - Княгиня Ольга"

Отзывы читателей о книге "Княгиня Ольга", комментарии и мнения людей о произведении.