Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

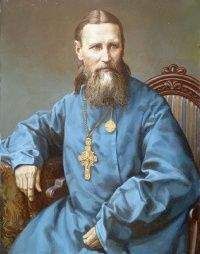

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Это чувство ответственности за других и готовности к самопожертвованию ради ближнего подвигнуло о. Иоанна к осознанию непреходящей ценности общества других людей самого по себе. Исключительная роль, отводимая пастырем общению, заметно расходилась со знаменитыми словами св. Серафима Саровского: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»{137}. О. Иоанн был одним из первых русских религиозных деятелей, который не просто признал необходимость общения с ближними, но и придал ему особое значение в деле духовного восхождения. По сути, батюшка задумал взращивать некий светский аналог общежительного монашеского идеала. Преимущества монашеской жизни, включающей в себя одновременно и духовное взаимообогащение членов общины, и совет духовного наставника, оценил еще в III в. авва Пахомий, назвав такой путь наиболее подобающим и спасительным для большинства желающих духовного водительства. Василий Великий также подчеркивал сходство между общежительным монастырем и раннехристианской апостольской общиной{138}. Однако даже после тысячелетней практики монашеского общежития сохранялось мнение, что лишь через затворничество возможно обрести высоту святости. Такие старцы, как Феофан Затворник, нередко советовали женщинам искать спасения в служении ближним, в то время как сами старались избирать уединение и действительно считали затворничество наивысшей ступенью духовной жизни{139}. Согласно данной точке зрения, община — это полезная промежуточная стадия на пути ко Всевышнему, в то время как лишь наедине с Богом, ангелами и самим собой человек способен достигнуть наибольших высот. О. Иоанн, напротив, как, кстати, и некоторые другие священники его времени, начал рассматривать общение как исключительно действенное средство спасения; более того, оно необязательно лишь низшая стадия, через которую должен пройти христианин в покорении духовных вершин, но верный его спутник в течение всего жизненного пути.

Осознание ценности общения пришло благодаря семейной жизни и неизбежным тесным контактам с близкими. О. Иоанну, стремившемуся к уединению, чтению и размышлению о спасении души (то есть, как правило, о себе самом и о своих взаимоотношениях с паствой), было непросто стать общительным. Поначалу для этого потребовались серьезные усилия, что видно из его самоувещеваний, например, в записях 1872 г.: «Не должно пренебрегать посещением гостей: при этом посещении открывается, насколько мы обязательны друг ко другу и сердечно ли уважаем друг друга; общения не забывайте, сказано; также — открываются наклонности и расположение сердца нашего, страсти наши… вообще наши добродетели или страсти узнаются в служении ближним, кому бы то ни было»{140}.

Осознание исключительной роли ближних в своем духовном развитии изменило образ жизни о. Иоанна. Он стал проводить больше времени среди людей, приглашая их к себе и бывая сам в гостях. По воспоминаниям знавших батюшку в 1870-е гг., он был частым и желанным гостем во многих домах{141}. Однако значение, которое он придавал общению, не ограничивалось лишь простым совместным времяпрепровождением; пастырь, по сути, включил его в свою философию спасения. Рассматривая чувство братства и потребность в общении как способы углубления религиозного опыта, он использовал сходные формулировки для прославления общежительного уклада отцов-пустынников:

«Потому хорошо ходить в гости, что это есть дело общительности христианской. Наблюдая других, мы присваиваем хорошие качества друг друга, замечая и собирая духовные сокровища: ибо сами по себе мы бедны и немощны и неискусны не только в христианском, но и в общечеловеческом житии. Ничто так не располагает к добродетели, как хорошие, живые примеры»{142}.

Однако рассуждения о ценности общения являлись не просто абстрактным риторическим и назидательным приемом. О. Иоанн отчетливо осознавал его неимоверную утешительную силу. Считая себя слишком замкнутым и мрачным, он писал в дневнике: «Принуждай себя к разговорчивости: слово прогоняет уныние души, успокаивает, расширяет недра души, просвещает, оживотворяет ее слово. Слово — златая связь, цепь разумных существ. Диавол повергает нас часто в уныние чрез бессловесие, не давая нам свободно мыслить, чувствовать и говорить»{143}. С проницательностью, которая была бы почти невозможна для человека, живущего уединенно, он особенно высоко оценил пользу общения вне дома для уменьшения внутрисемейных разногласий: «Надо иметь общение с людьми, ходить в гости: и свои домашние почему-либо враждующие сблизятся, сдружатся, бывают мягче, откровеннее; в гостях и жена, и свои — все бывают любезны и любезные»{144}.

Вместе с тем о. Иоанн считал взаимоотношения с окружающими одной из своих прямых обязанностей как священнослужителя.

В 1870-е гг. он дал обет молиться «за других так же горячо… как за себя, подобно Моисею, Самуилу, Даниилу, Илии, Елисею, божественному Исаии, Иеремии, Павлу апостолу, Петру, Иоанну… Сергию [Радонежскому], Дмитрию, Златоусту Ростовскому, св. Тихону, новопрославленному чудотворцу»{145}.

Личности, упоминаемые о. Иоанном, — не аскеты-отшельники или странники, превозносимые им в первые годы его пастырского служения, но люди, творившие богоугодные деяния в миру во имя Господа и во благо людей. Для о. Иоанна двенадцать апостолов Христовых — прежде всего метафора идеальной близости к Богу и Его народу, своеобразная идеальная форма посредничества между ними. Читая дневники о. Иоанна, можно почувствовать, что он отождествлял свое предназначение с их миссией — параллель, отсутствовавшая в его описании шедших путем аскетизма отцов-пустынников. Тем не менее наибольшее впечатление на него произвела та сторона служения апостолов, которая менее всего поддается подражанию: их способность совершать чудеса. Комментируя в первые месяцы после принятия сана Евангелие от Матфея 10:7–8, он писал:

«“Болящие исцеляйте…” и пр. В этих словах Апостол видел Бога в плоти, Творец всего, которому довольно сказать, чтобы было известное дело, или известный предмет — чтобы на самом деле осуществилось это. Может ли так говорить об этом человек? Пусть бы ты сказал мне: болящих исцеляй. А я б тебе сказал: дай средства, например, лекарства, совета, который я бы мог передать больному к его пользе, и пр. Сам я не в силах, не могу: как я восстановлю порядок в теле больного, когда я не знаю хорошо, что за беспорядок произошел у него и как помочь из беспорядка возникнуть порядку. Как послушается меня эта дивная машина? Как бы мне не испортить ее»{146}.

Казалось бы, столь прагматичный подход должен был бы поставить под сомнение саму возможность чуда, однако с его помощью о. Иоанн все больше убеждался в Божием всемогуществе. Его собственная неспособность совершать такие подвиги только оттеняла чудесные возможности апостолов; их необычайная близость к Богу и позволяла им творить чудеса:

«А если бы ты сказал мне “воскрешай мертвых”, я счел бы тебя помешавшимся в уме и не счел бы нужным долго говорить с тобою. Я сказал бы тебе только, что один Бог силен есть воздвигнуть нас из мертвых, а люди без чрезвычайного дара Божия не могут этого сделать. А когда бы ты сказал “прогоняй бесов”, я сказал бы тебе: разве ты сильнее бесов; так как для того, чтобы изгнать сих, непременно надобно быть сильнее их. Но как они — духи бесплотные, хотя и духи тьмы и были некогда ангелами, — сильнейшие крепостью, то, без сомнения, они сильнее тебя, плотского. Если же ты пересиливаешь их, то или с тобою Бог, или ты Сам — Бог»{147}.

Здесь наглядно проступает буквальность восприятия, характерная для о. Иоанна, будь то толкование Священного Писания или собственных сновидений. Даже будучи поражен тем, какая бездна отделяет апостольскую эпоху и дар, ниспосланный ученикам Христовым, от его времени и возможностей, он воспринимает это расстояние в большей степени как духовное, нежели историческое. Апостольский дар мог же ведь передаваться другим. Если чудеса совершались раньше, то почему их невозможно творить сейчас. В отличие от своих светских — и даже некоторых в сане — современников, о. Иоанн не считал, что чудеса апостольского периода — отличительная черта раннего христианства, с тех пор безвозвратно утерянная{148}. Он полагал, что апостолы воплощают и сохраняют идеальную гармонию между небесным и земным. Их путь наиболее совершенный, ибо они совмещали любовь и служение Господу с любовью и служением людям во имя Господа. Несмотря на то что в дневниках пастырь неоднократно подчеркивал, что для достижения Божией благодати необходим подвиг аскетизма, он не исключал и возможности несения в миру апостольской миссии. Например, 9 мая 1856 г. о. Иоанн восторженно писал: «Даруй и мне, Господи, незнатность, скорбь, нищету и дерзновение к миру апостолов твоих, чтобы и мне иметь их знаменитость, их радость, их богатство, их обладание всем, нужное к моему счастию временному и вечному спасению»{149}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.