Анатолий Деревянко - Ожившие древности (с иллюстрациями)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ожившие древности (с иллюстрациями)"

Описание и краткое содержание "Ожившие древности (с иллюстрациями)" читать бесплатно онлайн.

Наша земля продолжает хранить величайшее множество фактов о далеком прошлом человечества. На поиски этих фактов и их исследование направлен труд археологов. О буднях повседневного поиска и радости открытия, о раскопках и находках, о важнейших открытиях археологов за последние 20 лет и проблемах, стоящих перед исследователями сегодня, рассказывает археолог, член-корреспондент АН СССР А.П. Деревянко. Издание рассчитано на массового читателя.

Прошло несколько дней. Утром мы отправлялись на берег Амура, а вечером: возвращались в школу, где остановились, и все колдовали над черепками, пытаясь их склеить. И вот совсем неожиданно из фрагментов, которые подходили друг к другу, собралась маска-личина. Сердцевидный мягкий овал лица, глубокий вырез рта и чуть выпуклые губы. Непропорционально большие глаза. Очень осторожно выдавлен нос, так, что трудно сказать, где он начинается. Вся поверхность лица, за исключением глаз покрыта мелким сетчатым орнаментом. Рядом с лицом какие-то изображения в виде лап с когтями. Рисунок нанесен в верхней части большого слабопрофилированного сосуда. Позднее удалось найти еще одно изображение меньших размеров. В нем глаза показаны в виде глубоко прочерченных кругов.

Интересно сравнить эти две маски. Первая довольно сильно напоминает сакачи-алянские маски-личины. От нее веет каким-то холодом и угрозой. Вторая больше похожа на человеческое лицо с широко раскрытыми глазами. В ней есть мягкость и очарование. Очень жаль, что Амур успел до археологов унести и похоронить часть этого удивительного сосуда. Несмотря на самые тщательные поиски, нам удалось собрать лишь немного фрагментов, из которых трудно вылепить единое целое. Но вполне возможно, что первая маска-личина, находящаяся в верхней части сосуда у венчика, — какое-то верховное божество. Несколько ниже с двух сторон (нами найдена еще половина личины, аналогичной второму изображению) нарисованы два его помощника, служителя. А вокруг этих изображений орнамент из кружков, спиралей, волнистых линий. Несомненно, этот сосуд сделан талантливой рукой большого мастера, который сумел не только вылепить изображения, но и передать их внутреннее содержание.

При раскопках обнаружены и обычные для нижнего Амура сосуды, украшенные спиральным орнаментом и амурской плетенкой. Люди жили здесь в то же время, что и в неолитическом поселении у села Кондон. В Вознесенском найдены такие же, как в Кондоне, каменные топоры, копья. Наконечники стрел. Обнаружено много древней посуды. Большинство сосудов украшено затейливым резным орнаментом. Но чаще всего сосуды украшались спиралью. Причем она, опоясывая сосуд, не прерывалась: одна спираль вписывалась в другую. Многие сосуды древние мастера-художники перед прочерчиванием спирали покрывали мелкими оттисками штампа в виде гребенки. Удивительно, что такая же спираль есть и среди наскальных изображений у села Сакачи-Алян. Прием спирали здесь неоднократно применялся древними мастерами. Некоторые личины представляли собой как бы непрерывно развертывающуюся полосу, которая, начиная обычно с правого глаза, окружает его и концентрическими окружностями сплошь заполняет всю личину.

Художники, оставившие рисунки на глыбах у Сакачи-Аляна, маски-личины у Вознесенского и поселка в Кондоне, жили в одно время и были родственны. Они относятся к одной нижнеамурской культуре. У них были одни традиции, одна техника обработки камня, высокое и оригинальное искусство. Такой мы сделали вывод.

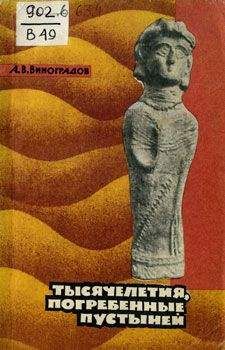

Как бы в дополнение в 1963 году при раскопках на поселении в Кондоне рядом с целой группой сосудов, украшенных спиральным орнаментом, была найдена скульптура молодой женщины. По совершенству техники исполнения и выразительности она является одним из ярчайших образцов искусства каменного века. Нежная красота, юность, спокойствие и строгость соединила искусная рука древнего мастера в небольшом портрете. В Европе, Средней Азии того времени почти все женские скульптуры передавали в основном отличительные признаки женского пола. Их связывали с культом плодородия. Совсем в другой манере выполнена эта скульптура. Основное внимание древний мастер уделил лицу. Оно юно и одухотворенно. Но главное — это скорее всего индивидуальный портрет. Все черты лица вылеплены тщательно и любовно. Трудно даже предположить, что древние мастера могли одновременно создавать и наводящую ужас маску божества, и образ совсем земной, обаятельной женщины.

Скрипач

Не только думы о завтрашнем дне, о пище и крове беспокоили народы Амура пять тысяч лет назад. Воспринимая прекрасное, они могли выразить это чувство и оставить нам яркие рисунки на камнях, своеобразный орнамент на сосудах и, наконец, воплощение идеала красоты в образе женской фигурки.

Сейчас можно сказать с точностью до нескольких десятков лет, когда на Амуре жили эти удивительные мастера-художники. Поселение в Кондоне датируется углеродным анализом 4520±20 лет тому назад... Значит, к этому времени относятся и изображения в Сакачи-Аляне, и маски-личины из Вознесенского.

Облик лица скульптуры из неолитического поселения в Кондоне очень напоминает лица нанайских девушек, работавших на раскопе. Но не только внешнее сходство сближает племена, жившие на Амуре пять тысяч лет тому назад, и современных нанайцев и ульчей. В одежде, резных украшениях на дереве и бересте — всюду можно увидеть спирали, нижнеамурскую плетенку, орнамент, похожие на сакачи-алянские и Вознесенские.

Истоки искусства и культуры малых народов Амура уходят в глубокую древность — каменный век. Именно там зародилась богатая и своеобразная орнаментика, которая привлекла внимание в XIX веке Л. Шренка и Б. Лауфера и дошла до наших дней. Именно там шло вызревание самобытных традиций в искусстве, преданиях и верованиях. Уже в неолите произошло формирование своеобразного этнического мира бассейна нижнего Амура.

Выявить историческую специфику развития древних культур Амура, проследить исторический путь носителей этих культур — задача увлекательная и захватывающая. Она особенно интересна тем, что более глубокое изучение самобытности древних культур Приамурья поможет преодолеть некоторые традиционные заблуждения, в первую очередь стремление преувеличить культурное влияние древнеземледельческой цивилизации, существовавшей в Китае со времен неолита.

Давняя самобытность культуры амурских народов установлена работами археологов. Раскрылся новый художественный мир, настолько своеобразный, полный такой могучей творческой силы, что отныне уже нельзя сомневаться в его самостоятельности, в его собственных исторических корнях. А заодно в том, что он занимал около 5 тысячи лет тому назад в мировой истории искусства каменного века свое собственное место наряду со всеми другими, более сильными и крупными в то время культурно-историческими очагами. И кто знает, как далеко и как глубоко на север и на юг распространялось влияние амурской культуры.

Кузнецы и гончары Дальнего Востока

В неолитическое время на юге Дальнего Востока формируются яркие и своеобразные культуры. Наблюдается поистине расцвет как материальной, так и духовной жизни. Оседлый образ, появление земледелия на Среднем Амуре, изобретение блесны рыболовами Нижнего Амура, искусство, одно из ярчайших в древнем мире, — все это ставило культуру амурских племен в один ряд с передовыми цивилизациями Востока и Запада и предопределило ее дальнейшее развитие.

Металлургия меди возникла на планете в пятом-четвертом тысячелетии до нашей эры. Наиболее ранние очаги металлургии возникают в долинах Нила, Тигра и Евфрата, затем в Северной Индии, Средней Азии, Европе. К середине второго тысячелетия бронзовый век распространился на значительной территории Африки, Европы и Азии. Участвовали в процессе освоения нового материала и племена Сибири.

Появление изделий из металла в Сибири во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры связывается с племенами афанасьевской культуры, которые, видимо, представляют собой крайнюю восточную ветвь европеоидных племен обширного степного и лесостепного пояса Евразии. В быту у афанасьевцев еще широко употребляются различного рода каменные орудия. Металл используется в основном для украшений, починки деревянных сосудов, изготовления игл, шильев, небольших ножичков. Использовалась афанасьевцами не только медь, но и золото, и метеоритное железо. Металл обрабатывался преимущественно ковкой. Афанасьевцы были и охотниками и рыболовами, занимались также земледелием и скотоводством. Разводили овец, коров и лошадей. При раскопках афанасьевской хозяйственной ямы в Денисовой пещере в Горном Алтае обнаружено большое количество зерна.

В начале второго тысячелетия до нашей эры на юге Сибири распространяется окуневская культура. На смену европеоидному населению приходит монголоидное. Основное занятие окуневцев — скотоводство. Они, видимо, были и первыми металлургами Сибири. В памятниках окуневского времени встречается значительное число изделий из меди и бронзы, в том числе и литые.

Настоящий расцвет бронзолитейного производства в Сибири происходит во второй половине второго тысячелетия до нашей эры и связан с андроновской и карасукской культурами. В это время все основные орудия труда и вооружения изготавливаются из металла.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ожившие древности (с иллюстрациями)"

Книги похожие на "Ожившие древности (с иллюстрациями)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Деревянко - Ожившие древности (с иллюстрациями)"

Отзывы читателей о книге "Ожившие древности (с иллюстрациями)", комментарии и мнения людей о произведении.