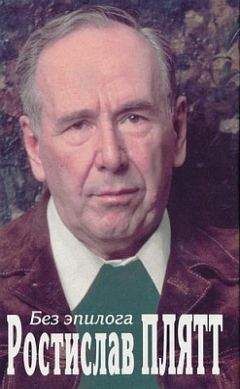

Ростислав Плятт - Без эпилога

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Без эпилога"

Описание и краткое содержание "Без эпилога" читать бесплатно онлайн.

Много блестящих ролей сыграл в театре и кино Ростислав Янович Плятт. Зрители разных поколений помнят его в спектаклях «Дни нашей жизни», «Нора», «Госпожа министерша», «Бунт женщин», «Леший», «Шторм», «Милый лжец», «Дальше — тишина», в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Семнадцать мгновений весны» и др.

Актер рассказывает о своей многолетней работе на московских сценах — в Театре-студии под руководством Ю. Завадского, в Театре имени Моссовета. О режиссере Ю. Завадском, актерах В. Марецкой, Н. Мордвинове, О. Абдулове, Ф. Раневской, Л. Орловой. В портретную галерею входят видные деятели советской и зарубежной культуры — А. Попов, М. Ромм, К. Симонов, Ч. Чаплин.

Книга иллюстрирована.

Для широкого круга читателей.

Но я хочу вернуться к тому, что ближе всего мне в его творчестве — к Юзовскому, описывающему актера. Спору нет, его восторженные фразы с благодарностью запоминались и украшали репутацию нашего цеха. Однако не в них суть. Важно другое. Его исключительный дар — умение на редкость интересно, свежо и как-то неожиданно рассказать об актере в спектакле — является для многих из нас как бы руководством к действию, если можно так выразиться. Иной раз мне казалось, что написанное Юзовским талантливее увиденного мною на сцене, и тогда в моем воображении возникал такой диалог между актером и критиком.

АКТЕР (польщенный и одновременно озадаченный только что прочитанной им рецензией Юзовского): Черт возьми! Неужели я действительно так интересно играю?

ЮЗОВСКИЙ (лукаво, но с полной нежностью): Нет, дорогой. Еще нет. Так надо играть. Но я почувствовал это, увлеченный тем, на что вы только намекнули в роли!

Впрочем, чаще всего фантазию Юзовского питали подлинно интересные актерские создания.

А самое ценное его качество, на мой взгляд, — это безошибочное чутье в определении главного в роли. И не в академическом, так сказать, смысле, а с позиций ее сегодняшнего звучания. Нечего и говорить, сколь полезным оказывается это качество критика при анализе роли в классической пьесе. Так, к примеру, разобран Юзовским Протасов М. Ф. Романова в «Живом трупе» в великолепной статье, заглавие которой стало заглавием всего сборника. Вот ключевая цитата оттуда: «А хочет он сказать, как видно из всего, что человек по своей натуре хорош и что надо ему помочь быть хорошим. И хочет он это сказать не только как Протасов, но также как Романов. Вот зачем он пришел в театр и нас позвал, а вовсе не затем, чтобы показать, какой он мастер». Обратим внимание на то, сколь важна для критика «собственная тема актера» — обстоятельство, которое Юзовский всегда выискивает и с удовольствием подчеркивает.

Эта же тема сильно звучит в статье 30-х годов, когда Юзовский пишет об Астангове — Гае в погодинском «Моем друге»: «Наконец-то! Наконец-то мы нашли друг друга! Наконец-то! — и каждый готов отдать другому и в самом деле отдает лучшее, что у него есть. Гай — Астангову, Астангов — Гаю…»

Я бы добавил: Астангов — Юзовскому, Юзовский — Астангову. Потому что вряд ли ошибаюсь в предположении, что тут происходил процесс взаимообогащения. Как и в случае с Топорковым — Оргоном критик, восхищенный игрой актера, написал вдохновенный портрет Гая в конкретном исполнении Астангова, но и нечто большее: жестикуляция Астангова в роли, его голос вели критика к широким обобщениям, он раздвигал рамки роли и заканчивал апелляцией к зрителям всех возрастов, которые, по его убеждению, обязательно захотят стать Гаями, увлечены силой «положительного примера, воплощенного в живой личности!». И в свою очередь Астангов, читая рецензию, родившуюся в результате его собственной игры, наверное, — я убежден в этом — что-то «дооткрыл» в роли, ведомый и фантазией, и конечными выводами Юзовского. И тот же Астангов, с которым Юзовский уже полемизирует, всесторонне рассматривая его Ромео, получил, мне кажется, очень ценный материал для размышлений над своим шекспировским образом. Я думаю, не надо теперь объяснять, почему в дни актерской молодости моего поколения фраза «Сегодня смотрит Юзовский», проникая за кулисы, становилась сигналом к посильной мобилизации талантливости в актерских душах, несмотря на то (а может быть, именно потому) что далеко не всегда написанное Юзовским звучало сладостно для актерского уха и глаза, увы, далеко не всегда… По этому поводу отсылаю желающих к тем, например, статьям книги, как «Поговорим о странностях любви» или «Утраченные иллюзии», — прочтите и убедитесь!

То, что я пишу о Юзовском, естественно, не рецензия на книгу. Этим делом, очевидно, займутся театроведы и квалифицированно выявят ее достоинства и недостатки. Мой отклик, отклик актера, имеет другую цель — обратить внимание на то, какое нужное для нас дело — талантливая литература о театре! Причем я включаю в это понятие не только пространные теоретические исследования в специальных толстых и тонких журналах, но и оперативный газетный отклик, каким, в частности, и является ряд статей Юзовского, опубликованных в сборнике. Признавая бесспорной ту формулу, что театр — активный помощник партии в деле коммунистического воспитания человека, необходимо признать бесспорным и то, что театр должно пропагандировать. И не только со сцены, но и силами печати тоже. Тут ее помощь неоценима. А между тем «зоны молчания» наших газет в области театра не перестают который уже год удивлять нас. Театральной прессы как постоянно действующего фактора нет! Не первый раз приходится мне и устно, и в печати сетовать по этому поводу, вспоминая Москву 20-х и 30-х годов этого же века, когда почти все столичные газеты регулярно откликались на премьеры театров и пульс театральной жизни был слышен отчетливо. Вот и сборник «Зачем люди хотят в театр…» напоминает о том же самом. И так хочется, чтобы он оказался «возмутителем спокойствия»!

Ну а если, согласившись со мною в том, что театральная пресса действительно должна активизироваться, меня спросят, какой же все-таки эту прессу хотелось бы видеть, я отвечу, перефразируя уже цитированные мною слова, заключающие статью о «Тартюфе»: «Читайте Юзовского! Юзовского!»

Мы едем к Чаплину

Я много бывал в заграничных поездках, обычно как участник гастролей Театра имени Моссовета. В Лондон я ехал впервые как турист. И кроме того, волновала перспектива свидания с Чаплином. Свидание состоялось. И может быть, мы были одними из последних советских людей, видевших великого актера в жизни и в работе.

Готовилась к десятидневной поездке в Англию специализированная группа, организованная ВТО. Было нас человек тридцать или около того. День отлета пока уточнен не был, а мы тем временем проходили медосмотры, получали инструкции, собирались.

В те дни открываю я как-то «Советскую культуру» и вдруг натыкаюсь на заметку, сообщающую о том, что под Лондоном, на киностудии «Пайнвуд», Чарли Чаплин снимает фильм «Графиня из Гонконга» и что попасть к нему на съемки крайне трудно, так как он избегает встречаться с прессой и не дает интервью. И в этот момент меня осенила «гениальная» идея: я знал, что в нашу лондонскую группу входит мой друг, главный режиссер Театра сатиры В. Н. Плучек, знал, что он двоюродный брат знаменитого английского режиссера Питера Брука и поддерживает с ним теплые отношения, знал, наконец, об авторитете Брука в театральных кругах Англии. И я подумал, достаточно будет Плучеку по приезде в Лондон связаться с Бруком и попросить его устроить нам свидание с Чаплином, и дело будет сделано. С Плучеком я повидался в тот же день, моя идея показалась ему реальной, и все от него зависящее он обещал сделать. С тем мы и выехали в Лондон.

Я не знаю, как финансировалась наша поездка, но щедрым меценатством тут и не пахло. Второсортной была гостиница и мизерные суточные. Все равно было интересно. Нас поселили в очень «форсайтском» месте — на Байсуотер-роуд, в отеле, который назывался «Эмбасси-отэл». Приятно было то, что совсем рядом находилось наше посольство. Нас предупредили, что мы должны всегда иметь под рукой четыре монеты по одному пенсу для связи с посольством: случилось что — сейчас же звонок. Номера были парные. Меня поселили с художником Борисом Мессерером, мы были давно знакомы и обрадовались нашему временному сожительству, так как оба любим юмор.

Кормили сносно, не более того. Удобств в номере не было, но, пошарив по обоям, можно было обнаружить выдвижную раковину, помывшись над которой нужно было запихнуть ее обратно в стену. Но бытовые вопросы нас мало занимали, так как в номере приходилось бывать очень мало. Когда оказываешься в знаменитых европейских столицах, начинаешь испытывать какой-то алчный зуд и некоторую суетливость: попасть бы туда, поспеть бы сюда, ведь надо все осмотреть! А что все — это, конечно, записано заранее, а у кого-то намечтано с детства. Я был в Париже в течение девяти дней весной, в мае 1965 года, а в Лондоне — тоже весной, в апреле 1966 года, в течение десяти дней; сроки похожие, но условия — совершенно разные. В Париж я приехал на гастроли с Театром имени Моссовета и был занят ежевечерне, а в Лондоне отдыхал, путешествовал. А насыщали нас впечатлениями довольно плотно, так что к концу нашего срока мы просто устали. Мы смотрели Вестминстерское аббатство, были в Парламенте, в соборе Святого Павла, осмотрели Тауэр, Галерею Тейта, Национальную галерею, Музей мадам Тюссо, Оксфорд, Кембридж, домик Шекспира, Страдфорд, и все это довольно бегло, так как наши лондонские хозяева выполняли намеченный ими график. Мы было взмолились и просили убавить количество объектов за счет более подробного ознакомления с каждым, но — увы! Губительная сила плана «во что бы то ни стало» оказалась действительной и при капитализме.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без эпилога"

Книги похожие на "Без эпилога" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ростислав Плятт - Без эпилога"

Отзывы читателей о книге "Без эпилога", комментарии и мнения людей о произведении.