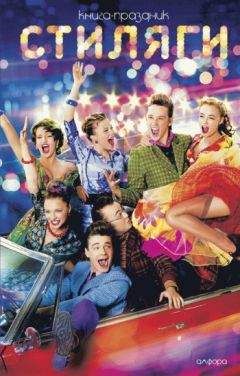

Юрий Коротков - Стиляги. Как это было

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Стиляги. Как это было"

Описание и краткое содержание "Стиляги. Как это было" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли оригинальная киноповесть известного российского писателя Юрия Короткова («Авария дочь мента», «9 рота», «Попса») и полное исследование субкультуры стиляг, предпринятое журналистом Георгием Литвиновым. Книга позволяет составить полное представление о легендарном культурном феномене больших советских городов, получившем еще в 1949 г. название «стиляги» и окунуться в ту далекую эпоху.

Алексей Козлов:

Мы тогда ничего не знали про западные субкультуры, все это я узнал позже, когда стал заниматься историей музыки – узнал, что были тедди-бои, “потерянное поколение”, битники. А совсем недавно я посмотрел фильм “Swing Kids” – про стиляг в фашистской Германии, в тридцать девятом году в Гамбурге. Это была точная, только более жестокая копия нашего послевоенного движения. Потрясающий фильм!

В сегодняшних СМИ и литературе стиляг иногда называют советскими денди. Словарь дает такое определение этому слову:

Денди ( англ. dandy) – социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчеркнуто следящий за “лоском” внешнего вида и поведения. В отличие от щеголя, не слепо следует моде, но сам ее создает, обладая тонким вкусом, неординарным мышлением, иронией по отношению к существующим моделям поведения.

В сущности, стиляги – по крайней мере самая активная их часть, не примитивные подражатели – соответствовали этому определению: они создавали свою собственную моду, обладая для этого крайне скудными средствами и возможностями.

В конце сороковых – начале пятидесятых власти пытались контролировать абсолютно все сферы жизни советского человека: задача малореальная и абсурдная, но попытки ее решить постоянно предпринимались. Объектом контроля был и внешний вид строителя коммунизма. “Длина волос и ширина брюк почему-то всегда были меркой политического состояния советского человека”, – замечает Алексей Козлов.

А стиляги сопротивлялись попыткам навязать им, как нужно одеваться и как стричься, и в этом сопротивлении некоторые – особенно первые стиляги – доходили до абсурдности и почти карикатурности: длинный до невозможности пиджак с такими же невозможно широкими плечами, максимально узкие брюки и максимально толстая подошва ботинок, а также крикливые, яркие цвета всего гардероба.

Пусть и в несколько менее утрированном виде, но все эти атрибуты: и брюки-дудочки, и пиджак с широкими плечами, и узкий галстук, завязывающийся на микроскопический узел, – стали неизменными атрибутами внешнего вида стиляг, который, однако, менялся с годами в зависимости от западной моды, которая хоть и с опозданием, но доходила до СССР.

Валерий Сафонов:

Как-то сама собой образовывалась эта мода. Я так полагаю – как протест против всеобщей серости. Тем более что на нас напялили тогда эту школьную форму – она была совершенно чудовищная. И вообще публика в те времена одевалась примитивно.

Борис Алексеев:

Достать стильную одежду было довольно сложно. Купить практически невозможно – только в одном комиссионном магазине у консерватории. Но туда уже ходили довольно взрослые люди – с моей точки зрения. Им было двадцать пять – двадцать шесть лет. Они были знакомы с продавщицами, им оставляли все это дело.

Единственное, что было можно, – это пошить себе брюки. Пошить брюки стоило двести пятьдесят рублей – большие деньги. Подпольные портные шили брюки не по лекалам, конечно, а по американской моде.

Валерий Сафонов:

Поскольку мои тетушка с дядей жили в Голландии – дядя работал в посольстве в Гааге, – они привозили очень хорошую стильную одежду по тем временам, и меня тоже одевали. Я в Москве отличался одеждой и обувью. У нас семья была большая, поэтому родственники привозили на всю семью, и мы потом обменивались. Обувь, которую привозили, я даже давал напрокат – ну, кто-то хочет пойти покрасоваться. Мои друзья, если на танцы или еще куда – девочек там кадрить, – у меня брали. И куртку брали – у меня куртка была по тем временам особенная. Сейчас-то она ничего собой не представляла бы, широкая, дутая, с резиночкой. Цвет неожиданный – ярко-желтый, это вообще было немыслимо.

Анатолий Кальварский:

В основном было желание нормально одеться. Всем хотелось после войны как-то немного расслабиться. Но, к сожалению, ничего не было. В магазинах была стандартная серая, абсолютно не радовавшая глаз одежда, плохо сшитая. Может быть, ткани были приличные – ничего не могу сказать. Но сшито было ужасно.

Приезжали студенты – у нас много студентов училось из стран народной демократии. В основном у них покупали чешские и немецкие вещи. Потому что об американских, французских или английских вещах речи не было.

Виктор Лебедев:

Тогда наша легкая промышленность не давала возможности одеться так, как хотелось, и поэтому шили самопальные вещи, копируя западные образцы. Я, например, купил такой материал, бобрик, и из бобрика мне сшили ужасно уродливое пальто, но я им восхищался, выходил в нем на Невский проспект.

Все утрировалось. Наши ателье шили по нашей просьбе – из тех тканей, которые были, – как протест вот этому абсолютно серому ширпотребу, который продавался в то время. Куртки шили до колена – какие-то клетчатые такие, “сто пуговиц”. Их не сто, конечно, было, а пуговиц двадцать. Какие-то джинсы нам шили из плащевой ткани – был человек на 6-й Советской улице, Семен Маркович, который их шил.

Валерий Попов:

Когда я поступал в институт и собеседование проходил как золотой медалист, мне нужно было достать брюки приличной ширины – у меня все были ушитые, перешитые в дудочки. И у меня был друг Слава Самсонов, который гениально владел маминой машинкой и ушивал брюки просто до предельной узости. Образно говоря, с мылом натягивались, еле-еле. А снимать было еще труднее. Без посторонней помощи их было не стащить. Но для собеседования я взял у двоюродного брата брюки приличной ширины. Что, может быть, и спасло мою судьбу. Потом пошли уже хорошие вещи, какой-то импорт. Я помню, пришел в театр, и ко мне подошел такой красивый седой мужчина. Говорит: “Наверно, вам нужно одеться?” И я пришел к нему. Дом у него напоминал турецкие магазины. Там было все – даже подносы какие-то, чайники, кофты, банлоны так называемые – “удавки” нейлоновые. Я помню, что оттуда вышел совершенно ошеломленный. Сейчас я понимаю, что это, конечно, турецкая такая была дешевка. Но в то время это было колоссальным стимулом. Мы понимали, что жизнь меняем вообще, вырываемся из этой серятины. Школа идет к черту. Мы – свободные люди!

Валерий Сафонов:

Узкие брюки – это была мода и в Америке, и в Европе. А здесь наши фабрики шили еще по моде тридцатых годов широкие брюки. Как-то они припозднились в этом смысле.

Борис Дышленко:

Одежду перешивали: брюки суживали. Если удавалось достать какой-нибудь пиджак клетчатый, необычный, это уже было каким-то достижением. Галстук был в те времена существенной деталью костюма стиляги. И чем ярче, тем лучше. Не стандартный галстук, выпущенный тогда, – обычный, в косую полоску, а с пальмой, с обезьяной. Или какой-нибудь японский галстук с вышитым драконом – это было очень престижно. У меня был великолепный галстук с вышитым драконом. Но я его испортил: вздумал постирать в горячей воде – и все. Я не знал, что шелк нужно стирать в холодной воде. А купил я его у своего приятеля-студента. По тем временам довольно дорого – за бутылку водки. Тогда галстук в магазине стоил рубль двадцать, а я отдал примерно в два раза дороже.

Валерий Сафонов:

Эту моду очень быстро освоили наши портные, сапожники. Шили пиджаки с широкими плечами, из букле – это ткань такая плотная, толстая. Немножко все утрированное, не так, как на Западе. Там шили нормальную одежду, а здесь все утрировали. Головные уборы даже шили. Резиновый был козырек и тоже букле – подражали формой американским кепи тридцатых годов. Называлась “кепка с п…” – потому что на ней была складочка такая прошитая.

Галстуки шили – с обезьянами, с пальмами. А потом из Китая стали привозить шелковые галстуки – они тоже были очень пестрые и яркие. Узкие, их называли “селедочка”.

Был портной, брат соседки моей тетки, Павел Давыдович, фамилию его, к сожалению, не помню. У него были фирменные журналы. Он был вообще журналистом, но считал, что каждый человек должен иметь вторую профессию. На случай войны, каких-то передряг – что-то руками надо уметь делать, иначе пропадешь. Инженеры никому не будут нужны, журналисты тоже…

И раз он мне сшил пальто. То ли Жерар Филип здесь был, то ли фотографию я где-то увидел – уже не помню. И мне понравилась модель его пальто. Я пришел, попросил Павла Давыдовича: давай, сваргань такое пальто. И он мне сшил. Это был десятый класс, то есть пятьдесят шестой год.

Павел Давыдович и меня тоже, кстати говоря, учил, и я научился шить. И я сам брюки шил – “трузера”. Именно американские брюки было трудно купить. Пиджаки еще были, а брюк не было. Пиджак я сшил один раз, но это было мучительно, противно. И потом я шил только брюки. Обшивал всех своих друзей – всем шил брюки. Ткань-то можно было нормальную купить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Стиляги. Как это было"

Книги похожие на "Стиляги. Как это было" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Коротков - Стиляги. Как это было"

Отзывы читателей о книге "Стиляги. Как это было", комментарии и мнения людей о произведении.