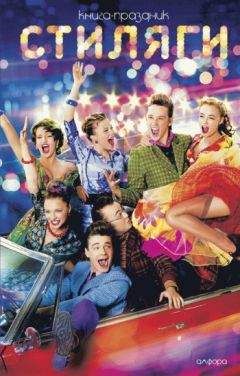

Юрий Коротков - Стиляги. Как это было

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Стиляги. Как это было"

Описание и краткое содержание "Стиляги. Как это было" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли оригинальная киноповесть известного российского писателя Юрия Короткова («Авария дочь мента», «9 рота», «Попса») и полное исследование субкультуры стиляг, предпринятое журналистом Георгием Литвиновым. Книга позволяет составить полное представление о легендарном культурном феномене больших советских городов, получившем еще в 1949 г. название «стиляги» и окунуться в ту далекую эпоху.

После этого мы стали утрированно копировать новации, которые с Запада просачивались. Особенно это началось сразу после смерти Сталина. Был какой-то такой момент не то что свободы, но раскрепощения: все-таки что-то разрешалось.

Никакого расслоения общества тогда не было. Но стиляги резко противопоставляли себя карьерным комсомольским вузовским студентам, для которых – целина, партия, комсомол. Поэтому некоторые деятели культуры тех лет боялись попасть в эту нашу стиляжную среду – не дай бог кто-то из партийного начальства увидит. А мы были оголтелые. Молоденький Бродский читал свои первые стихи. Илюша Авербах стал потом замечательным кинорежиссером, Миша Козаков – актером.

Эта среда увлекала не только внешней атрибутикой, хоть она и носила наивный и смешной характер – как я по фотографиям старым могу судить, – но, конечно, эта среда была антисоветская. Из стиляг вырастали люди, жизненное кредо которых шло вразрез с государственной идеологией. Попасть в эту среду было очень заманчиво, и талантливость многих людей в ней привлекала, конечно. А крайние проявления – они всегда у молодежи присутствуют. Потом были битломаны, панки, еще кто-то. А в то время это был первый после НЭПа протестно-эпатажный всплеск.

Бурные стиляги были с пятьдесят третьего года – момента смерти Сталина – и до пятьдесят шестого– пятьдесят седьмого года. Потом всё растворилось, и все стали несколько иными. Все стиляги сделали короткие стрижки, стали одеваться в твидовые пиджаки и уже пошла влюбленность в Хемингуэя. Это уже были элегантно одетые люди, потому что, во-первых, повзрослели, а во-вторых, старались быть похожими на героев Ремарка, Хемингуэя. Все называли друг друга “старик”, “старичок”, и все собирались в Питере в двух местах: в ресторане “Восточный” или в ресторане “Север”.

Лев Лурье:

Поколение стиляг – часть поколения шестидесятников, определяющим для которых был пятьдесят третий – пятьдесят шестой год. То есть это люди, которые “пришли с холода”: заканчивали школы для мальчиков, пережили – в ленинградском случае – эвакуацию и блокаду, безотцовщину, обладали поэтому необычайной жаждой жизни, которую было трудно удовлетворить в казарменных сталинских условиях и гейзеры которой начали бить в начале пятидесятых. Предощущение этого поколения было и сразу после войны, хотя преобладала так называемая шпана и быть модным среди молодых людей было не слишком принято.

Стиляжничество было, что уже многократно подмечено, вариантом советского дендизма, связанного с “золотой молодежью” и с каким-то неправедным накоплением, потому что вся эта экипировка стоила достаточно много денег, а откуда их взять, было непонятно. Стиляжничество неизбежно было связано с какой-то “крутежкой”, продажей, перепродажей, полууголовкой или полностью уголовкой. Проблема заключалась и в том, что всякое отклоняющееся поведение в хрущевское время – увлечение ли Пастернаком, слушание ли зарубежного радио, галстук ли с обезьяной – преследовалось. И поэтому между разными “шестидесятниками” было нечто вроде того, что Вышинский (прокурор многих сталинских процессов. – Г. Л.) называл “беспринципным правотроцкистским блоком”. Мне достоверно известно, что, скажем, Довлатов или Бродский поддерживали очень приличные отношения со стилягами, но не с той их частью, которая потребляла, а с той частью, которая была более опасна, более связана с уголовкой, то есть занималась добычей всего этого у немногих иностранцев, приезжавших в СССР. Это – рискованная история, в которой был определенный героизм. Бродскому этот тип стиляг был интересен, хотя воспринимался им слегка иронически, он взял у них язык – сленг. И наглость Бродского – она от этого поколения.

Русский народ – в широком смысле слова – выживал при разном строе, как бы отстраняясь от государства. В семью, в пьянство, в разбой – разные есть способы жизни. И brainwashing (“промывка мозгов”. – Г. Л.) не было по-настоящему – она была в двадцатые, в тридцатые годы, а после войны – трофейные фильмы, англо-американские союзники, Европа. Это было в сексуальном смысле необычное поколение, потому что огромное количество мужчин было убито, и мальчикам несложно было вступить в контакт с какой-нибудь теткой или девушкой. Мужчины вообще ценились. И это еще было связано с урбанизацией и ростом среднего класса. Ведь стиляги, если присмотреться, – дети боевых офицеров. Это – не рабочая среда. Офицеры, конструкторы военных заводов – люди, никак не связанные с деревней. Почему, собственно, стиляги были так ненавистны деревенщикам – те чувствовали, что это какой-то новый тип: по-своему тургеневские нигилисты, по-своему герои Лермонтова. Такая вот контркультура достаточно поверхностная: она может выражаться в дуэли или в каком-то гусарстве – в разное время по-разному. Стиляги – это то, что в России называется полусвет. А полусвет может быть оппозиционным по отношению к истеблишменту.

Стиляги – интегральная часть шестидесятников, потому что шестидесятники – своеобразный континуум. Немецкий философ Мангейм, классик теории поколенческого анализа, говорит о поколении в нескольких смыслах. Существует поколение в смысле года рождения, и существует поколение в смысле стиляг – то есть родившихся в одно и то же время и принадлежащих к одной и той же культуре. Стиляги – люди тридцатых годов рождения, выросшие в больших городах, дети ИТР (инженерно-технических работников. – Г. Л.), условно говоря. Поколенческие группы и движут историю. Физики поколения Ландау, или деятели Французской революции, или народовольцы. Их объединяет год рождения и еще ряд вещей: любимые книги и так далее. Это люди, которые, что называется, изменяют мир. И стиляги – некая периферия этого движения.

От слова “стиль”

Есть разные версии происхождения слова “стиляга”. По одной, его придумал некто Беляев, автор одноименного фельетона в “Крокодиле”, опубликованного в 1949 году. В фельетоне он утверждал, что стиляги называли так себя сами, потому что “выработали свой особый стиль – в одежде, в разговорах, в манерах”.

По другой версии, слово пришло из жаргона джазовых музыкантов: у тех якобы было словечко “стилять”, которое означало играть в чужом стиле, кого-то копировать.

Что речь идет о “стиле”, понятно: корень тот же, что и у слова “стиль”. Но о каком конкретно? Некоторые бывшие стиляги говорят, что имеется в виду стиль, в котором танцевали, а не тот, в котором одевались. Вернее, как говорили тогда, танцевали не “в стиле”, а “стилем”, и у стилей были свои названия – например, “атомный” или “канадский”. Придуманы эти стили были уже в СССР и здесь же получили свои названия.

В любом случае, название “стиляга” было скорее презрительным и уничижительным, и те, кого так называли, с ним себя не отождествляли. “Стиляга” – человек, который выделяется из толпы, который слушает “буржуазную” музыку и ведет “буржуазный” образ жизни. Советская власть не могла такого одобрить. Ей нужны были “молодые строители коммунизма”, которые бы вкалывали на “комсомольских стройках” или занимались освоением целины – неиспользуемых земель в Казахстане, Поволжье и Сибири.

Кстати, даже когда травля стиляг несколько поутихла и советская промышленность начала производство узких брюк, слово “стиляга” оставалось ругательным. В 1957 году в газете “Советская культура” вышла статья под названием “Музыкальные стиляги” (см. раздел “Герои фельетонов и карикатур”. – Г. Л.), критикующая оркестр под управлением Юрия Саульского. Смысл названия: эти люди – стиляги в музыке, то есть делают “что-то не то”.

Лишь через несколько десятилетий, когда стиляги и все, что с ними связано, стало историей, слово потеряло свой ругательно-уничижительный оттенок и сами бывшие стиляги – по крайней мере, часть из них – стали себя с ним идентифицировать.

Алексей Козлов:

Я горжусь тем, что я был “чуваком”, а стилягами нас называли жлобы. “Стиляги” – это было презрительное слово, придуманное неким Беляевым, когда появился фельетон “Стиляга”. Вот с него и началось. Сам суффикс “яга” – это бедняга, бедолага, доходяга – отрицательный имеет привкус. И нас так называли.

Кстати говоря, у простого народа это прозвище сохранялось довольно долго, даже до появления хиппи. Вот когда хиппи первые появились, простой народ советский, который читал “Правду” и верил в каждое слово, что там написано – жлобье так называемое, – продолжал называть хиппарей “стилягами”: “Ну ты, стиляга!” Это был парадокс: волосатых людей в джинсах называли стилягами. Потому что это уже было общее презрительное название “отщепенцев”. “Отщепенец” и “стиляга” – одно и то же. Это было отвращение к людям, которые не хотели быть как все.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Стиляги. Как это было"

Книги похожие на "Стиляги. Как это было" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Коротков - Стиляги. Как это было"

Отзывы читателей о книге "Стиляги. Как это было", комментарии и мнения людей о произведении.