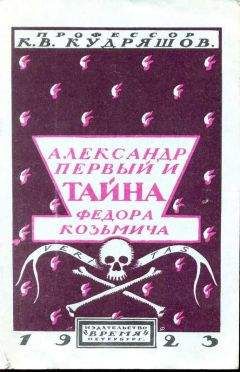

Всеволод Глуховцев - Александр Первый: император, христианин, человек

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Александр Первый: император, христианин, человек"

Описание и краткое содержание "Александр Первый: император, христианин, человек" читать бесплатно онлайн.

Император Александр I – одна из самых странных, загадочных, возможно, одна из самых недооцененных фигур отечественной истории… Отчасти, он сам, конечно, «виноват» в сотворении такой репутации о себе: был странным, сложным, скрытным человеком; несомненно, мог видеть и сознавать многое, честно искал правду, искренне поверил в Бога, свет веры хотел понести по Земле… и не сумел сделать почти ничего.

Монархам грех жаловаться на невнимание исследователей, и Александр Павлович не исключение. Библиография о нём огромна, дотошные люди прошлись по его жизни чуть ли не с хронометром, попутно описали судьбы других людей, так или иначе пересекшиеся с судьбой государя. Так стоит ли тысячу раз изученное, разложенное по полочкам и препарированное – изучать в тысячу первый?.. Стоит! Немалого стоит, если целью исследования сделать не анализ, а синтез, если постараться увидеть человеческое бытие не как отрезок времени, но как отражение вечности, как отзвук и предчувствие разных сторон истории.

Но было и другое.

Тут не стоит даже говорить о Дарье Салтыковой, знаменитой «Салтычихе» – она очевидно была патологическим, ненормальным типом, подобно венгерской графине Эльжбете Батори; но ведь несть числа и тем, вроде бы психически вполне нормальным господам, у которых крестьяне готовы были выть от барщины, поборов, жестоких наказаний, от барской похоти. Екатерина изволила обижаться и гневаться на Радищева, а ведь он в своей книге, пусть сентиментальной и написанной «варварским», по мнению Пушкина [49, т.6, 194], слогом, сказал горькую правду: «Я взглянул окрест себя, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала» [52, 18]…

Конечно, в разговоре на эту тему многие официальные лица Российской империи, буде они воскресли, могли бы справедливо сказать: что-де хорошо разводить морализаторство, не отвечая ни за что, никем не руководя; а вот попробуйте-ка послужить, да столкнуться с реалиями русской жизни – сразу весь пафос исчезнет.

И в этом есть резон. Да, Россия – сложная, трудная страна, в ней трудно всё, начиная с размеров и климата. Чтобы удерживать такую огромную геополитическую массу, чтобы она не превратилась в разбойничий хаос, необходима жёсткая, централизованная власть, прочно скрепляющая разные слои общества сверху вниз: от царя к министрам, от тех к губернаторам, от них к помещикам – а уж те должны воспитывать и держать в спокойствии и сытости своих крепостных.

Это действительно почти Конфуцианская модель, и действительно, она может быть при определённых условиях этически оправданной, насыщенной идеологией заботы высших о низших – многие российские идеологи так и утверждали: звание дворянина, помещика есть нелёгкий, суровый долг попечения о простых людях, об их благополучии. И это не оставалось гласом в пустыне – находило отклик у многих искренних и мыслящих людей.

Наверное, те мыслящие люди были вполне уверены, что действуют по-христиански, что их действия направлены ко взаимной всеобщей любви. Почему они не замечали вопиющего противоречия между своей концепцией и действительно христианским мировоззрением? Неужто – даже при условии, что все до одного дворяне действительно бы опекали и лелеяли своих крепостных – не понимали, что эта идеологема носит именно масонский, а не истинно христианский характер?! Ведь это же совершенно масонская мысль: чтобы просвещённое меньшинство заботилось о неразумном тёмном большинстве и решало, как этому большинству надо жить; а ему самому и думать не надо, за него уже думают. Его дело – быть сытым и счастливым…

Возможно, в сказанном есть элемент утрирования, но суть такова и есть. Одна из главных истин христианства: человек должен быть свободен, должен сам выбирать и решать, что ему делать – только тогда он человек, личность, только тогда ему открыт путь к Богу. И между прочим, никакими ограничениями и попечениями, что злонамеренными, что из самых лучших побуждений, эту свободу остановить, укрыть, укутать невозможно. На время, может быть – но по сути, нет.

Впрочем, реальность сложнее. Всё возможно в этом странном мире. И христианство предъявляет человеку и обществу чрезвычайно высокую моральную планку – в земной жизни её трудно, очень трудно достичь…

Но в первые годы царствования Александр, видимо, о том думал не много. Не то, чтобы он был настроен как-то уж совсем вольтериански; нет. В конце концов, православные обряды исполнял, они ему чужими не были. Другое дело, что он относился к ним, как к чему-то необходимому, даже симпатичному, но совершенно не главному для решения той основной задачи, что он перед собою ставил. А вот Негласный комитет, сонм интеллектуалов – это ему, Александру, казалось формулой универсума: умные, прогрессивно мыслящие люди, в обстановке блестящих, вдохновенных дискуссий… таким образом и будут продуцироваться стратегические тенденции. Недолго, но казалось.

И всё же не стоит предаваться сугубой иронии, вспоминая «молодых реформаторов» Александра. Опыт дело наживное, а наживался он в том числе и на заседаниях Комитета. Каким бы куцым не вышел Указ о вольных хлебопашцах, но ведь вышел-таки! – раньше ничего подобного и в помине не было. С подачи Комитета была образованна Комиссия по составлению законов: тоже дело нужное, хотя оно и не решило проблему навек запутанного российского законодательства… Ну и, наконец, трансформация исполнительной власти – самое, пожалуй, значимое, совершённое пятёркой реформаторов за полтора года их деятельности.

Когда-то отраслевые ведомства именовались на Руси приказами; сейчас названия их звучат забавно и чудаковато: Разбойный приказ, Панихидный приказ… Был даже Приказ царёвой мастерской палаты – ведал изготовлением царской одежды. Пётр I ликвидировал эти учреждения (не все, правда) и ввёл вместо них коллегии, которые назвал на немецкий манер: Берг-коллегия (горное дело, поиски полезных ископаемых), Ревизион-коллегия (нечто вроде нынешей Счётной палаты)… Со временем ведомственный принцип их формирования оказался разбавлен территориальным: появились Малороссийская коллегия, Юстиц-коллегия ляфляндских, эстляндских и финляндских дел и некоторые другие. К началу XIX века Петровская система порядком устарела, запуталась сама в себе, надо было её менять.

Как? Упразднять коллегии?.. На это не решились: хорошо ли, плохо ли, но они работали; начнёшь распускать, останешься совсем без управления. Потому, хорошенько подумав, избрали приём классический, давным-давно известный, тем не менее не теряющий своей эффективности и поныне – Александр и его советники надстроили новое над уже существующим: создали управленческие органы, объединившие по нескольку коллегий (те впоследствии были преобразованы в департаменты, отделы и т. п.). Императорский манифест от 8 сентября 1802 года провозгласил это официально: укрупнённые ведомства получили название министерств. И с тех пор до сего дня высшие чины отечественной исполнительной власти носят звучное имя министров, исключая период с 1917 по 1946 годы, когда они пребывали в ранге народных комиссаров – очередном заимствовании большевистской революции у революции французской.

6

Вообще-то, термин этот для России был не так уж нов. При императрице Анне Иоанновне высшие сановники именовались «кабинет-министрами», а при Павле наряду с прочими высшими чиновниками состояли такие, как министр уделов и министр коммерции… Но то были только имена. Манифест же от 8 сентября строил систему.

Образовывались восемь министерств: внутренних дел, иностранных дел, военно-сухопутных сил, морских сил, финансов, юстиции, народного просвещения и коммерции (на особом положении находилось государственное казначейство). При назначении министров Александр – очевидно, советуясь со многими – постарался соблюсти принцип «всем сестрам по серьгам»: и не забыть своих друзей, и использовать опыт стариков, и выдвинуть толковых бюрократов-профессионалов. Это было сложно!.. Однако, Александр быстро овладевал искусством сводить и разводить ряды – в целом ему удалось создать работоспособную команду.

Итак…

Министерство внутренних дел – по замыслу реформаторов, ключевое в схеме государственного устройства; собственно, министерство управления страной. Его император доверил Виктору Кочубею, что на первый взгляд может показаться странным: профессиональный дипломат, уже зарекомендовавший себя, ему бы все статьи заняться делами иностранными… Но Александр, очевидно, рассудил так: способных и умелых дипломатов достаточно, а вот держать в руках связи и скрепы империи – для того необходимо быть как менеджером экстра-класса, так и личным другом царя. А обоими этими качествами сразу обладал граф Кочубей. Рассуждение зрелое, и выбор оказался оптимальным.

Министром иностранных дел стал другой граф: Александр Романович Воронцов, человек весьма немолодой, долго проработавший с канцлером Безбородко. Правда, он уже почти десять лет как пребывал в отставке; попал в немилость Екатерины за близкие отношения с Радищевым, взглядов которого, кстати, не разделял, но счёл невозможным отказаться от друга и от помощи его семье. Император Александр отнёсся к симпатией как к своему тёзке так и к его младшему брату Семёну, тоже дипломату – этот прогневал уже Павла I в период его внезапной дружбы с Францией: Семён Воронцов, посол в Лондоне, был убеждённым англофилом. Павел Петрович воздвиг на посла гонение в своём экстремальном стиле: не только отправил в отставку, но и конфисковал имущество, которое Александр, взойдя на трон, поспешил возвратить, после чего вновь направил Семёна Романовича в Лондон. Так братья Воронцовы встали во главе российской внешней политики – правда, ненадолго.

С именем Радищева в нашей истории оказалось связано также имя первого министра народного просвещения Петра Васильевича Завадовского, ветерана придворной службы, побывавшего во время оно и в фаворитах Екатерины… С Радищевым он пересёкся в Комиссии по составлению законов, будучи её председателем. Как известно, опального сочинителя помиловал Павел I, освободил из ссылки, вернул чины и дворянство; Александр же любезно предложил службу в Комиссии. Радищев взялся за дело с увлечением – он уже много лет жил тихо и смирно, даже не писал ничего, а тут вдруг воспламенился. Вероятнее всего, узрел в молодом царе единомышленника по просветительской идеологии, которая так и осталась его духовным пристанищем; воодушевясь, он сочинил что-то такое уж очень вольнодумное.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Первый: император, христианин, человек"

Книги похожие на "Александр Первый: император, христианин, человек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Всеволод Глуховцев - Александр Первый: император, христианин, человек"

Отзывы читателей о книге "Александр Первый: император, христианин, человек", комментарии и мнения людей о произведении.