Фёдор Успенский - Очерки истории Трапезундской империи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Очерки истории Трапезундской империи"

Описание и краткое содержание "Очерки истории Трапезундской империи" читать бесплатно онлайн.

Эта книга является единственным в отечественной историографии трудом, в котором автор всесторонне осветил историю государства на южном побережье Черного моря.

Будет интересна как специалистам, так и всем, интересующимся историей Византии и ее культурой.

Оставив дочь в Керасунте, царь с архонтами возвратился в Трапезунд, укрепил кремль и принял Меры к защите страны. В конце же сентября выступил из Трапезунда и, захватив свою дочь в Керасунте, прибыл в Иней (Униэ), где было свидание с челеби и где дочь царя, кира Евдокия, была обручена с этим туркменским эмиром 8 октября, индикта 3, 6888 г. Тогда царь сдал Таджеддину Лимнии». Заключительные слова историка оставляют некоторые сомнения ввиду нижесообщенного им известия под 1386 г.: «Выступил в поход в месяце октябре зять царя, эмир Лимнии Таджеддин, против другого царского зятя, эмира Халивии Хадтимира, прозываемого Сулейман-бек». Но в этом походе пал Таджеддин. Однако Лимнии с тех пор перестали быть пограничной Трапезундской крепостью. Все эти данные ярко освещают показную сторону Трапезундской империи, сдающей свои позиции турецким эмирам и покупающей мир, хотя бы на короткое время, брачными с ними союзами.

Наконец, положение вопроса о Лимниях может представить значение и в некоторой степени выясняется с точки зрения тогдашней церковной истории. Уже то обстоятельство, что начальник крепости носит титул κεφαλατικεων, дает понять, что в термине Лимнии заключается не только понятие о крепости, но и об административном округе. Оказывается, Лимнии были епископской кафедрой. Когда в начале XVI в. митрополия Амасийская, опустошенная набегами мусульман и частью утратившая прежнее христианское население, перестала фактически существовать, удовлетворение духовных потребностей остатков христианского в ней населения было возложено на епископа Лимний. В конце XIV в. епископ Лимний кир Иосиф формально получил право на управление митрополией Амасии[103]. Этим пока можно закончить выяснение поставленной в настоящей главе темы.

ГЛАВА VIII. Ликвидация враждебных Константинополю партий

Со смертью Василия I (1333–1340) новая эпоха, новый порядок вещей начинается в Трапезунде. Единство уступает место множеству, анархия берет перевес над порядком, вассалы пересиливают корону…

Такими словами Фальмерайер[104] характеризует эпоху Трапезундской империи с половины XI в. и до ее падения. Хотя его труд появился уже около ста лет назад, но изучение Трапезундской истории с тех пор мало подвинулось вперед, и с основными воззрениями Фальмерайера необходимо в настоящее время соображаться. Несомненно, он правильно определил состояние, в котором была империя в половине XIV в., т. е. хорошо понял разъедающие ее организм язвы, оценил духовный и культурный маразм греческого правительства и Трапезундского поместного дворянства, но, как мы постараемся далее показать, не мог с достаточной ясностью уяснить себе и читателю историческую эволюцию совершавшихся явлений и представить их в надлежащей перспективе.

Фальмерайер вообще бросает суровый приговор греческой нации и усматривает в средневековой истории Греции многочисленные признаки политического и нравственного упадка народа. Это тот самый ученый, который в двадцатых годах прошедшего века выступил с известной теорией полного ослабления этнографического состава коренного населения Греции и замены его славянскими и албанскими племенами.

Всматриваясь внимательно в течение трапезундской истории, нельзя не прийти к заключению, что в ней мало таких проявлений духовной культуры, которые служили бы к украшению человеческого общества. Финлей произносит не менее безотрадное суждение по поводу той же эпохи истории Трапезунда[105]. Империя стала на многие годы добычей гражданской войны и внутренних смут… В XIV в. ни правительство Трапезунда, ни константинопольское, ни самый греческий народ не чувствовали никакого расположения подчинить свою силу, страсти, предрассудки или свои партии влияниям закона и справедливости. Но нигде ослепленное самоволие отдельных лиц не выражает так ярко деморализованное состояние греческого общества, как в Трапезунде.

Предполагая заняться выяснением истории этого бурного периода Трапезундской империи, мы считаем необходимым предварительно указать, что круг наблюдений новых историков, равно как и современного событиям греческого писателя не дают возможности оценить и нарисовать в ясной картине те причины, которые вызвали и поддерживали намечаемый разлад между императорской властью и служилой аристократией. Отправляясь от тех наблюдений, которые сделаны Никифором Григорой, новые историки не отрешились от точки зрения современника на переживаемые события и представили картину в той же перспективе, как и средневековый греческий писатель. Между тем в истории, так малоизвестной и скудно разработанной, какою является история Трапезунда, казалось бы, всего больше нужно было остерегаться обобщений, построенных на немногочисленных и непроверенных наблюдениях.

Попытаемся войти в рассмотрение дошедших до нас фактов и выяснить, в каком свете рисуется деятельность главных лиц, участвовавших в событиях после смерти Василия I (1340 г.). Как ни скудны сообщаемые официальным историком трапезундских Комнинов данные, тем не менее в истории Панарета пока остался единственный ключ к разгадке секретов придворной истории. Он подчеркивает сильное влияние константинопольской партии в Трапезунде; у него же можно видеть по-.стоянные и красной нитью проходящие влияния, идущие из Греции. Все говорит об интриге, заговорах и честолюбивых притязаниях, в которых главную и исполнительную роль играли местные трапезундские вельможи, носители высших административных военных и гражданских званий, которые как будто по наследству переходили на членов одних и тех же родов. Если мы не лишены средств выяснить значение иноземных, идущих из Константинополя и из Тифлиса влияний, то гораздо больше трудностей встречаем по отношению к оценке туземных партий: на какой, собственно, почве развивалась борьба, чем она питалась и где находила себе материальную поддержку? Эти последние вопросы для своей постановки и объяснения нуждаются в более точном знании внутренней истории Трапезунда, земельного строя, социальных и экономических условий, торговли и проч. Если бы оставаться при том воззрении, что Трапезунд составляет в истории нечто обособленное и оригинальное, что его история стоит вне общих законов развития, то, конечно, всякая попытка к уразумению поставленной выше проблемы, при скудости местных известий, была бы обречена на неуспех. Но так как об этом на самом деле нельзя думать, ибо империя была образована членами константинопольской династии и при содействии сильной поддержки из Грузии, и так как зерно ее населения было все же эллинское или эллинизированное, хотя и значительно разбавленное местными грузино-армяно-тюркскими элементами, то не может быть сомнения, что в главных чертах административного, земельного и финансового устройства Трапезундская империя не порывала с преданиями Византии и может быть изучаема с точки зрения эволюции Византийской империи.

Переходя к описанию положения дел по смерти Василия, мы находим у Панарета следующее. Ближайшие к престолу члены царской семьи были: царица-вдова Ирина Палеолог, дочь императора Андроника Палеолога (внебрачная). Непосредственной семьи от этого брака не было, но была побочная семья от сожительницы Василия, местной уроженки, именем также Ирина, которая дала ему четверых детей: двоих мужеского и двоих женского пола. Вместе с царицей, принадлежавшей к константинопольской династии, на время утвердилось в Трапезунде палеологовское влияние, выразившееся прежде всего в том, что супруга Василия завладела царством[106], мужское же поколение покойного императора, дабы обезопасить от его притязаний императрицу-вдову, сослано в лице царевичей Алексея и Иоанна, вместе с матерью их, в Константинополь, пока в почетное изгнание и под верное наблюдение. Казалось бы, кризис благополучно миновал. Но вот начинает развиваться внутренняя драма, весьма характерная для истории Трапезунда, которую и предстоит нам разъяснить.

Обнаружилась борьба между партиями, которые по этому случаю в первый раз историк называет своим именем, хотя о признаках ожесточенной вражды между высшими сановниками можно судить уже и по тому, что происходило при вступлении на царство Василия, т. е. в 1333 г. Партии недостаточно охарактеризованы, но названы главные вожди, и прежде всего антиправительственной партии, т. е. враждебной Ирине Палеолог и иностранному византийскому элементу. Во главе стоял великий стратопедарх кир Севаст Цанихит; с ним заодно были члены рода Схолариев и Мизоматов, кир Константин Доранит, могущественный род Каваситов, представитель рода Камахинов, несколько членов городского сената и царской гвардии[107]. Повстанцы организовались в вооруженную силу, но не овладели ни акрополем, ни средним городом, а заняли укрепленный монастырь Евгения, находящийся против кремля и отделенный от него глубоким скалистым рвом, служившим естественной защитой города. Противоположная, т. е. правительственная, партия, поддерживавшая Ирину Палеолог, организовалась в городе; она описана еще более слабыми чертами. Во главе партии стояли члены служилого рода Амичаранты[108], несколько гражданских и военных чинов и часть гвардии; и вместе с правительницей они удержались на акрополе[109]. Нечего и говорить, что сюда же должна была примкнуть константинопольская свита Ирины. Она могла долго держаться в стенах кремля, но, очевидно, не была в состоянии начать осаду монастыря Евгения. Дела оставались в неопределенном положении около двух месяцев, пока партия Ирины Палеолог не получила возможности выступить против своих соперников. Это произошло в начале июля 1340 г. В первый раз тогда выступает значение в политической и военной истории Трапезунда пограничной западной крепости и морской гавани Лимний, которая приобрела первостепенное положение по важности интересов, защищаемых ею на восточной границе империи. В описываемое время крепостью командовал, с титулом великого дуки, один из представителей знатных служилых родов, не названных, впрочем, у Панарета; дука, примкнув к правительству Ирины Палеолог, дал ему перевес над партией, засевшей в монастыре Евгения. В отношении к дуке у Панарета, называющего его просто евнух (ο εκτομιας) Иоанн, сквозит некоторая доля пренебрежения. По его словам, этот Иоанн пришел в Трапезунд с большим войском (и, несомненно, на кораблях), снял орудия с судов и направил их против обители, чем и решено было дело в пользу Ирины Палеолог. Следует отметить два обстоятельства, сопровождавшие вступление великого дуки, коменданта Лимний: почти полное разрушение от огня и осады знаменитого монастыря, утратившего при этом свои богатства и украшения[110], и громадный удар, нанесенный партии противников Ирины Палеолог, которые были, по всей вероятности, поголовно захвачены в плен, отправлены в заточение в Лимнии и там перебиты[111]. Историк даже не называет их поименно, но холодно обозначает самый факт, хотя все же у него больше реальности и живости, чем у Никифора Григоры, который сообщает следующее[112]: «Между тем, так как Трапезундское государство не могло управляться хорошо и твердо под женским управлением, которое начало производить смуту и волновать народ, Ирина, царица Трапезундская, нашлась вынужденной послать быстроходную триеру с другими послами (о первом посольстве писатель говорит ранее), с коими был и митрополит, чтобы ускорить исполнение первой просьбы к царю[113]. Носился слух, что царица находится в тайной связи с великим доместиком. Когда слух стал распространяться шире, это возбудило движение в народе и особенно в высшем классе (τους ευγένεια προύχοντας). Одни пристали к Цанихиту, тогда могущественному богатством и славой, другие стали на сторону великого доместика. Так произошла смута; город Трапезунд разделился на два лагеря, и началась усобица, в которой, по слухам, погибло много и других лиц из обеих партий, и с ними Цанихит».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

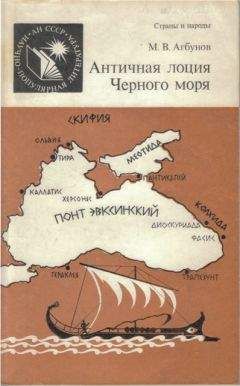

Похожие книги на "Очерки истории Трапезундской империи"

Книги похожие на "Очерки истории Трапезундской империи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фёдор Успенский - Очерки истории Трапезундской империи"

Отзывы читателей о книге "Очерки истории Трапезундской империи", комментарии и мнения людей о произведении.