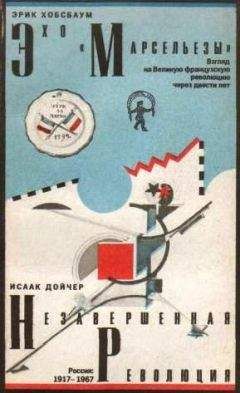

Эрик Хобсбаум - Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Описание и краткое содержание "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет" читать бесплатно онлайн.

Эрик Хобсбаум: «я рассматриваю вопрос, который поразительным образом оказался оставленным без внимания: не история французской революции как таковой, а история ее осмысления и толкования, ее влияния на события истории XIX и XX веков...

В настоящей книге я касаюсь трех аспектов ретроспективного анализа. Во-первых, я рассматриваю французскую революцию как буржуазную, на самом деле в некотором смысле как прототип буржуазных революций. Затем я рассматриваю ее как модель для последующих революций, в первую очередь революций социальных, для тех, кто стремился эти революции совершить. И наконец, я рассматриваю различные политические позиции в отношении революции и их влияние на тех, кто писал и пишет ее историю».

Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». – М., «Интер-Версо», 1991. – 272 с.

В подобных обстоятельствах не удивительно, что революция представляется сегодня чем-то далеким от нынешних реалий Франции, более далеким, чем в 30-х годах нынешнего века и тем более чем в начале XX века, во времена «дела Дрейфуса», когда Франция еще содрогалась от борьбы между теми, кто приветствовал разрушителей Бастилии, и теми, кто их проклинал. Сам же Париж, тот самый город революции, сегодня — обитель облагороженных средних классов, город, куда ежедневно те, кого в свое время называли «народом», приезжают на работу с дальних окраин и из городов-спутников и откуда по окончании рабочего дня уезжают. Поэтому по вечерам бόльшая часть улиц города пуста, а бόльшая часть бистро закрывается. В 1989 году мэром города был консерватор, бывший премьер-министр и лидер французских правых, а его партия имела большинство не только в городском совете, но и во всех 20 районах столицы. Итак, если сама Франция претерпела столь значительные изменения, то почему бы не изменить и отношение к истории революции?

Исторический ревизионизм за пределами Франции не имел столь ярко выраженной политической подоплеки, во всяком случае, со времен Коббэна, чьи выступления против Жоржа Лефевра можно понять, лишь помня о страхе, который испытывали в первый период «холодной войны» либералы перед советским коммунизмом и советской экспансией. Коббэн до такой степени был проникнут духом «холодной войны», что подверг опале своего собственного ученика Жоржа Рюде, убежденного коммуниста, и тому пришлось продолжить свою научную карьеру в Южной Австралии, а позднее в Канаде. Однако с тех пор исследователи-ревизионисты воздерживались от столь явного выражения своих \126\ научных симпатий и антипатий. Так чем же все-таки объяснить повальный отход от традиционного толкования революции в последнюю четверть века?

Одна из причин кроется, конечно, в том, что общий рост числа ученых стал дополнительным стимулом в честолюбивых стремлениях проявить себя на научном поприще. Говоря о Коббэне, Крейн Бринтон в одной из своих рецензий писал:

«Сама жизнь — именно сама жизнь — заставляет историка, особенно молодого, стремящегося занять определенное положение, быть оригинальным... Ученый-творец, как и творческий художник, в наше время должен представить какую-нибудь новую «интерпретацию». Иными словами, он должен быть ревизионистом» [229].

Великая французская революция — далеко не единственная область истории, в которой отмечено стремление к пересмотру уже установившейся точки зрения. Но проявляется эта тенденция особенно ярко именно в этой области потому, что сама революция — настолько крупное событие нашей истории, что именно по этой причине в университетах Британии и Америки ее изучают более глубоко, чем другие события истории иностранных государств. Но объяснить появление ревизионизма в историографии Великой французской революции только этим нельзя.

Немалый вклад в развитие ревизионизма внесли либералы-антикоммунисты, особенно после опубликования в конце 40-х годов «Происхождения тоталитарной демократии» Дж. Л. Талмона [230], который впервые приступил к критике установившейся точки зрения, правда, с несколько иных позиций. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что некоторые либеральные историки отвергали якобинство, потому что оно породило такое «идеологическое дитя», как коммунизм, хотя более понятны подобные заявления, исходящие от интеллигентов в коммунистических странах 80-х годов. Вышедший в 1982 году фильм А. Вайды «Дантон», конечно же, повествует не о Париже II года Республики, а о Варшаве 1980 года. Однако эта причина все же относится к числу второстепенных.

С другой же стороны, те факторы, которые мы уже рассматривали применительно к Франции, помогут нам понять подъем ревизионизма в других странах, который, \127\ впрочем, не вызвал там столь высокой напряженности в политических, идеологических и личных отношениях. Однако в некоторых аспектах опыт ревизионизма в других странах более ценен, поскольку дает нам возможность увидеть, что дело здесь не только в отступлении марксизма по всему миру. Конечно, последнее очевидно. Как мы уже видели, марксизм, вобрав в себя и ранние французские либеральные традиции, и левореспубликанскую историографию XX столетия, выстроил историческую схему общественных изменений путем революции. В конце второй мировой войны марксизм как однородное течение, воплощенное в идеологии сплоченных Москвой коммунистических партий, достиг апогея, а сами партии, пройдя самый успешный период своей истории, никогда еще не были столь многочисленны, сильны и влиятельны, причем немалым весом обладали они и в левых кругах европейской интеллигенции. Практически марксизм означал набор доктрин, принятых на вооружение упомянутыми компартиями, поскольку другие организации, претендовавшие на звание марксистских, с точки зрения политической — за редкими исключениями — серьезной силы из себя не представляли, а неортодоксальные теоретики в рядах компартий или вне их находились обычно в изоляции да к тому же были немногочисленны даже среди крайне левых [231]. Национальный и интернациональный антифашистский союз, на основе которого компартии достигли своего могущества, начал распадаться в 1946—1948 годах, однако «холодная война» привела, как это ни парадоксально, к сплочению коммунистического (т. е. фактически марксистского) лагеря, пока признаки распада не появились в самой Москве в 1956 году.

Кризисы в странах Восточной Европы в 1956 году вызвали массовый выход интеллигентов из рядов западных коммунистических партий, хотя они в основном не покинули левое движение и даже левое движение марксистского толка. В течение последующих полутора десятилетий марксизм раскололся на несколько политических течений, представленных коммунистическими партиями разных убеждений, диссидентскими марксистскими группами различных толков, приобретшими определенное политическое влияние (например, соперничающими \128\ группировками троцкистов), новыми революционными группировками, проникшимися преимущественно идеями бунтарства и социальной революции, а также другими движениями и направлениями крайне левых, не имевшими четко выраженных организационных или иных структур, в идеологии которых наряду с идеями Маркса прослеживались и идеи Бакунина. Коммунистические партии старого ортодоксального толка, ориентированные на Москву, возможно, и составляли по-прежнему основную часть марксистских левых сил в несоциалистических странах, но даже в этих партиях марксизм как учение не представлял собой единого целого, поскольку появился ряд новых его толкований, основанных на идеях, известных в прошлом, но забытых марксистов или пытающихся свести воедино идеи Маркса и различные известные или модные научные доктрины.

Небывало широкое распространение высшего образования привело к появлению не виданной ранее огромной массы студентов и интеллигентов, ставшей передовым отрядом движения политической радикализации 60-х годов и пустившейся в теоретические споры или по крайней мере начавшей легко пользоваться специальной терминологией, доступной ранее лишь ученым-теоретикам. Как это ни парадоксально, пик этого нового, хотя и сумбурного по своему характеру, увлечения марксизмом пришелся на годы наивысшего подъема благосостояния во всем мире, то есть на период, непосредственно предшествовавший нефтяному кризису 1973 года. В 70—80-е годы левые марксистского толка отступали и на политическом, и на идеологическом фронтах. К этому времени в кризисной ситуации оказались не только не находившиеся у власти марксисты, но также и коммунистические режимы, которые до этого придерживались жестких и формально обязательных доктрин (причем в этих странах уже не существовало единой точки зрения относительно основной линии марксизма). Французская революция как часть марксистского наследства стала неизбежной жертвой этого процесса.

В более же общем плане начавшиеся в 1950 году во всем мире — и в первую очередь в развитых странах капитализма — глубокие преобразования в области социальной, \129\ экономической и культурной не могли не заставить левых марксистского толка или, точнее, постоянно возникающие и исчезающие марксистские левые группировки пересмотреть свои позиции.

Таким образом, изменения в позиции промышленного пролетариата, который, даже при самом пристрастном подходе, уже не казался достаточно многочисленным, чтобы стать вероятным могильщиком капитализма, а также изменения в структуре и перспективах капитализма не могли не отразиться на традиционных теориях как буржуазной, так и пролетарской революции, неотъемлемой частью которых стало каноническое толкование французской революции. Более того, ряд марксистов, например в Англии 60-х годов, начали заниматься проблемой того, что же в действительности представляла собой буржуазная революция и действительно ли буржуазия приходила к власти, когда происходили подобные революции. В то же время можно было отметить заметное отступление марксистов от классических позиций [232].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Книги похожие на "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эрик Хобсбаум - Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Отзывы читателей о книге "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет", комментарии и мнения людей о произведении.