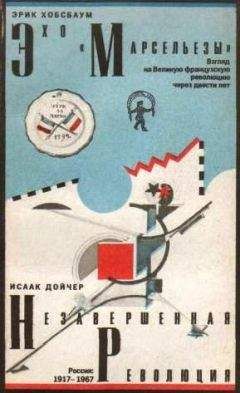

Эрик Хобсбаум - Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Описание и краткое содержание "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет" читать бесплатно онлайн.

Эрик Хобсбаум: «я рассматриваю вопрос, который поразительным образом оказался оставленным без внимания: не история французской революции как таковой, а история ее осмысления и толкования, ее влияния на события истории XIX и XX веков...

В настоящей книге я касаюсь трех аспектов ретроспективного анализа. Во-первых, я рассматриваю французскую революцию как буржуазную, на самом деле в некотором смысле как прототип буржуазных революций. Затем я рассматриваю ее как модель для последующих революций, в первую очередь революций социальных, для тех, кто стремился эти революции совершить. И наконец, я рассматриваю различные политические позиции в отношении революции и их влияние на тех, кто писал и пишет ее историю».

Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». – М., «Интер-Версо», 1991. – 272 с.

Давайте попробуем коротко определить значение каждой фазы в интерпретации революции. Во Франции она отразила историю III Республики вплоть до ее падения в 1940 году. Иными словами, образование крупной школы историков французской революции отражает институциональное закрепление III Республики как демократического строя, основы которого заложила революция. Резкий всплеск революционной историографии в первом десятилетии XX века явился, с моей точки зрения, свидетельством того, что республика вышла из полосы многочисленных кризисов первых лет своего существования, кульминацией чего оказались «дело Дрейфуса», успешное завершение которого стало возможным благодаря отделению церкви от государства, и возникновение партии радикал-социалистов как основной партии республики. Как мы знаем, не будучи по своим убеждениям ни радикалами, ни социалистами, они были бесконечно преданы делу республики, а значит, и революции, а некоторые их ведущие политические деятели, в первую очередь толстый, добродушный гурман Эдуард Эррио (1872—1957), кстати, тоже выпускник «эколь нормаль», весьма серьезно занимались историей революционного периода. Эррио выпустил сборник своих речей, озаглавленный «Воздавая должное Революции», причем в годовщину 150-летия революции, той самой революции, которая в период якобинского террора упорно пыталась стереть с лица земли как очаг контрреволюции Лион — город, где он родился и где началась его политическая карьера. Эррио написал отдельно и об этом [192].

Победу республики над своими врагами, как и победу сил демократии в «деле Дрейфуса», обеспечил союз \105\ центристов с левыми и даже крайне левыми. Основным принципом политики руководителей III Республики стал принцип «не делай себе врагов среди левых», что, следовательно, исключало отказ от наследия якобинской республики. И хотя Робеспьер и Сен-Жюст, не говоря уж о Марате, пользовались популярностью лишь среди крайне левых, но даже умеренные увлекались Дантоном, который был, с одной стороны, якобинцем, а с другой стороны — противником Робеспьера и всех крайностей террора. Луи Барту, умеренный республиканец, больше прославившийся обстоятельствами своей смерти — вместе с королем Югославии Александром он был убит в 1934 году югославским террористом, — написал биографии Мирабо и Дантона, а также книгу о событиях 9 Термидора, то есть о падении Робеспьера. Здесь же, как мне кажется, следует искать и ключ к разгадке причин идеализации Дантона Оларом.

Создается впечатление, что по прошествии первого десятилетия XX века республиканцы центристского толка вспоминали о революции, лишь когда надо было произнести нужную речь по случаю праздника 14 Июля, а как идеологический фактор она потеряла свою остроту и актуальность. Центр тяжести историографии революции переместился влево, причем ученые левого толка сосредоточили свое внимание в основном не на политических, а на социальных аспектах. В связи с этим немаловажен, с моей точки зрения, тот факт, что преемник Олара на посту главы школы революционной историографии свой главный труд посвятил изучению цен на продукты питания и социальных волнений в эпоху террора, хотя первые работы Матьеза касались вопросов истории религии; или что Лефевр, преемник Матьеза, написал свою диссертацию на тему положения крестьянства северных провинций в эпоху революции; или что преемник Лефевра Собуль свой главный труд посвятил парижским санкюлотам, то есть рядовым активистам. (Кстати, ни один из этих историков не идеализировал своих героев: Матьез и Собуль были явно на стороне Робеспьера, а не его противников слева, а Лефевр не имел никаких иллюзий относительно крестьян или, скорее, смотрел на них глазами городских якобинцев [193].)

В целом история революции все больше превращалась \106\ в историю социально-экономических отношений той поры. Я уже говорил о Лабруссе. Среди других специалистов в этой области, принадлежавших к старшему поколению, следует отметить Марселя Рейнара, который одним из первых занялся демографическим аспектом истории революционного периода, хотя он также — несколько позднее — издал стандартную биографию военного деятеля эпохи якобинцев Карно [194]. Демографии той же эпохи отдал дань и Жак Годшо (р. 1907) — президент Общества изучения наследия Робеспьера, хотя основным предметом его исследований была история институтов и общая история. Все это, во всяком случае на первых порах, объяснялось скорее не влиянием марксизма — ибо его влияние во Франции было очень невелико, — а подъемом социалистического и рабочего движения, то есть, можно сказать, влиянием Жореса. Однако это содействовало сближению историков революции с марксистами, которые первыми начали изучать социально-экономические вопросы. В 30-х годах этому сближению еще более способствовал рост международного фашизма, который увлек за собой всех реакционеров, традиционалистов и правых консерваторов.

Это явление было важным, поскольку с самого своего зарождения фашизм был выразителем идей всех тех, кто полностью и безоговорочно отвергал революцию. Более того, до середины XX века крайне правых можно было определить по их отрицанию революции — не только якобинства и всех его политических последователей, но и либерализма, и всей идеологии эпохи Просвещения, и всех прогрессивных нововведений XIX века, не говоря уж об эмансипации евреев, что было одним из основных достижений революции. Позиция французских правых не вызывает сомнений: они хотели бы вернуться к временам, предшествовавшим французской революции, хотя большинство вряд ли серьезно надеялось на возрождение монархии Бурбонов, чего требовали наиболее активные деятели «Аксьон франсез». В 1940—1944 годах, когда французские правые единственный раз одолели республиканцев, они все-таки открыто не выступили под лозунгом монархизма, хотя идеологическое влияние этого лозунга на вишистов было очевидным. Они лишь создали авторитарное \107\ «Французское государство», не дав ему больше никаких определений. Нет никаких сомнений относительно позиции католической церкви времен первого Ватиканского собора. Она не рассчитывала, что удастся стереть полностью всякую память о событиях 1789 года — хотя этого и добились в Испании Франко, масоны и прочие, — но хотела бы этого. Не было сомнений и относительно позиции фашистов. Ее ясно выразил Муссолини в статье о фашизме в изданной им итальянской энциклопедии. Он выступал

«против непрочного, материалистического позитивизма XIX века... против всех индивидуалистических абстракций, которые имели хождение в XVIII веке, и... против всех утопий и якобинских новшеств» [195].

Еще более ярко отразилась эта позиция в Германии где националистическая идеология уже пропагандировала недоверие не только к западному либерализму, но и к французам вообще, считая их националистами людьми аморальными и исконными врагами Германии.

Поэтому в 30-х годах все антифашисты неизбежно должны были сплотиться под знаменем французской революции, ставшей главной мишенью их врагов. Можно сказать, что в идеологическом плане французская революция для антифашистов играла ту же роль, что Народный фронт как центр объединения всех антифашистских сил в плане политическом. Не случайно поэтому, что после 1936 года французские профсоюзы финансировали фильм Жана Ренуара «Марсельеза» а — и я это сам помню — летом 1936 года в Париже была с помпой поставлена довольно скучная пьеса Ромена Роллана «Четырнадцатое июля». «Марсельеза» трехцветный флаг и якобинцы 1793—1794 годов стали предметом поклонения Народного фронта и по другой причине. Якобинцы были патриотами Франции, ее спасителями, поднявшимися на вооруженную — и идеологическую – борьбу против тех реакционеров, которые, уехав за границу, объединились с врагами страны.

По причинам, на которых мы здесь не будем останавливаться, лозунги французского патриотизма и национализма перешли в последние два десятилетия XIX века от левых к правым [196]. И опять же в силу причин, о которых я здесь говорить не буду, левые в этот период реагировали на официальное признание \108\ III Республикой «Марсельезы», трехцветного флага и других атрибутов революции игнорированием патриотической, воинственной стороны истории якобинцев. Левые стали выступать с позиций антимилитаризма и даже пацифизма. В 30-х годах главным образом под влиянием коммунистической партии они вновь обратились к символам национального патриотизма, не забыв, что и «Марсельеза», и якобинский трехцветный флаг были также символами радикальной социальной революции. Антифашизм, а позднее — Сопротивление были одновременно патриотическим движением и движением за социальные преобразования. Создавалось впечатление, что коммунистическая партия становится продолжательницей всех традиций республики, и это было одной из проблем, беспокоивших де Голля в годы Сопротивления.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Книги похожие на "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эрик Хобсбаум - Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Отзывы читателей о книге "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет", комментарии и мнения людей о произведении.