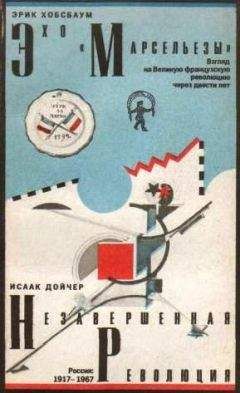

Эрик Хобсбаум - Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Описание и краткое содержание "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет" читать бесплатно онлайн.

Эрик Хобсбаум: «я рассматриваю вопрос, который поразительным образом оказался оставленным без внимания: не история французской революции как таковой, а история ее осмысления и толкования, ее влияния на события истории XIX и XX веков...

В настоящей книге я касаюсь трех аспектов ретроспективного анализа. Во-первых, я рассматриваю французскую революцию как буржуазную, на самом деле в некотором смысле как прототип буржуазных революций. Затем я рассматриваю ее как модель для последующих революций, в первую очередь революций социальных, для тех, кто стремился эти революции совершить. И наконец, я рассматриваю различные политические позиции в отношении революции и их влияние на тех, кто писал и пишет ее историю».

Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». – М., «Интер-Версо», 1991. – 272 с.

Слова «термидор», «термидорианский переворот» стали нарицательными для обозначения любого события, отмеченного политическим отступлением революционеров с радикальных позиций на умеренные, что обычно (но чаще всего несправедливо) расценивалось революционерами как предательство революции. Меньшевики, которые с самого начала не соглашались с ленинским положением о перерастании буржуазной революции в пролетарскую, указывая — и не без основания, — что Россия не готова к построению социализма, видели здесь намек на термидорианский переворот, причем Мартов заговорил об этом уже в начале 1918 года. Естественно, что, как только советский режим объявил о переходе к нэпу, все сразу заговорили о Термидоре: критики режима — с удовлетворением, большевики, которые отождествляли Термидор с контрреволюцией, — с тревогой [127]. Это слово использовали против проповедников нэпа, которые, подобно Бухарину, считали, что нэп — это не временное отступление, а возможный путь успешного движения вперед. Начиная с 1925 года слово «термидор» зазвучало в выступлениях Троцкого и его союзников, обвинявших партийное большинство в предательстве дела революции, что обострило и без того напряженные отношения между группировками в партии. Хотя критика «термидорианской реакции» была направлена первоначально против предложенного Бухариным пути социалистического развития и потеряла свою актуальность, когда в 1928 году Сталин взял курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию, Троцкий вновь заговорил о Термидоре в 30-х годах, когда, нужно признать, политическое чутье окончательно изменило ему. Как бы то ни было, Термидор был его оружием в борьбе с политическими противниками; но это оружие обернулось против него самого, ибо в критические моменты он не увидел, что политически беспомощный Бухарин намного менее опасен, чем Сталин. \77\ На самом деле, хотя Троцкий так и не отказался от своей позиции, в конце жизни он был почти готов признать, что его и его союзников подвела аналогия с 1794 годом [128].

По словам Исаака Дойчера, во внутрипартийной борьбе, начавшейся после смерти Ленина и закончившейся полной победой Сталина, Термидор и аналогии с ним вызывали

«исключительно яростные и страстные споры во всех фракциях» [129].

Тот же Дойчер, в своей биографии Троцкого прекрасно передавший атмосферу, царившую в стране, дает вполне правдоподобное объяснение

«небывалого накала страстей, вызванных давним историческим событием, которое вроде бы должно было интересовать лишь ученых-специалистов» [130].

Как и Франция в период от Термидора до Брюмера, Советская Россия времен 1921 —1928 годов находилась на распутье. Хотя бухаринский путь преобразований на основе нэпа, подкрепленный ссылками на Ленина, нашел сегодня историческое подтверждение в политике реформ Горбачева, нельзя забывать, что в 20-х годах для большевиков это был лишь один из возможных путей развития и он был отвергнут. Отвергнут потому, что никто не знал, куда он может завести, более того, никто с полной уверенностью не мог сказать, куда он должен привести, и, наконец, не было уверенности, что при любых обстоятельствах вершители революции смогут контролировать положение. По словам Дойчера,

«они хотя и смутно, но все больше и больше начинали сознавать, что на этом пути может встретиться что-то непредвиденное, неуправляемое» [131].

Но к этому вопросу мы еще вернемся.

Поколению советских людей 80-х годов 20-е годы представляются короткой эрой ожидания экономического подъема и оживления культурной жизни, которая кончилась, когда Сталин наложил на Россию свою железную руку. Однако для старых большевиков 20-е годы были кошмарным сном, в котором известное превратилось в странное и опасное: надежда на создание социалистической экономики обернулась Россией мужиков, мелких лавочников и бюрократов (не было лишь аристократов и старой буржуазии); партия — братство единомышленников, посвятивших себя делу мировой революции, — превратилась в однопартийную систему власти, отгороженную и непроницаемую даже для ее \78\ членов.

«Большевик 1917 года вряд ли узнал бы себя в большевике 1928 года» [132],

— писал Христиан Раковский.

А тем временем мелкие группы и фракции политиков вели между собой борьбу за будущее Советского Союза и, возможно, мирового социализма, на которую равнодушно взирали невежественное крестьянство и безучастный рабочий класс, тот самый рабочий класс, от имени которого действовали большевики. Знатоки Великой французской революции тут же провели очевидную параллель с временами Термидора.

«Нанеся поражение старому режиму, третье сословие распалось» [133],

— писал Раковский. Социальная основа революции сузилась даже при якобинцах, и власть осуществлялась все более ограниченным кругом людей. Голод и нищета масс во время кризиса не позволяли якобинцам вручить судьбу революции в руки народа. Произвол и террор времен правления Робеспьера повергли народ в политическую апатию, поэтому удался термидорианский переворот. Как бы ни закончилась борьба между мелкими группками большевиков на фоне полной инертности народных масс — а Раковский писал об этом уже после победы Сталина, — низы на ее итог не повлияют. Раковский, кстати, с горечью процитировал Бабефа, одного из деятелей эпохи Термидора:

«Перевоспитать людей в духе любви к свободе намного труднее, чем завоевать свободу» [134].

Для любого знатока истории Великой французской революции вполне логично было ожидать появления нового Бонапарта. И, действительно, в итоге Троцкий увидел Сталина и сталинизм именно в этом свете, хотя вновь слишком схематичное отождествление с французским опытом помешало ему сделать нужные выводы, и он допускал возможность повторения 18 Брюмера, то есть направленного против Сталина военного переворота [135]. Как это ни парадоксально, именно Троцкого его политические противники, обвинявшиеся им в термидорианстве, обвиняли в ответ в склонности к бонапартизму. Ведь Троцкий был главным создателем Красной Армии и стоял во главе ее, и он, как всегда, проведя параллель с историей французской революции, в 1925 году ушел с поста комиссара по военным делам, чтобы снять с себя обвинения в бонапартистских устремлениях [136]. Вряд ли Сталин провоцировал эти обвинения, \79\ хотя, без сомнения, не препятствовал их распространению и использовал в своих целях. Ни в его работах, ни в записках нет свидетельств его повышенного интереса к французской революции. Его, очевидно, больше занимала русская история.

Таким образом, политическая борьба в СССР в 20-х годах велась с помощью ссылок на французскую революцию. Это, кстати, служит предостережением против чрезмерных ожиданий повторения истории. Если это была лишь перебранка, то взаимные обвинения в приверженности термидорианству или бонапартизму были с политической точки зрения неуместными. Но если те, кто проводил сравнения с 1789—1799 годами, относились к этому действительно серьезно, то эти сравнения чаще всего уводили их далеко в сторону. Тем не менее все сказанное свидетельствует о небывалом интересе русских революционеров к истории своих предшественников. И не так уж важно, что Троцкий в 1927 году в своей защитительной речи на заседании Центральной контрольной комиссии процитировал слова малоизвестного якобинца Бреваля, произнесенные в Национальном конвенте на следующий день после 9 Термидора; важно то, что он их процитировал, как бы донеся из далекого прошлого пророческое предупреждение о грядущих казнях 30-х годов [137]. Еще более поражает тот факт, что в 1925 году первым, кто провел параллель между Россией послеленинского периода и Францией периода правления термидорианцев, был не интеллигент, а секретарь Ленинградской партийной организации рабочий-самоучка Петр Залуцкий [138].

Все же существует важное различие в использовании терминов «термидор» и «бонапартизм» как политических лозунгов. Все были против военных диктаторов. Все революционеры-марксисты не имели разногласий в отношении одного основополагающего принципа — и это, без сомнения, было подсказано приходом к власти Наполеона, — а именно: абсолютное верховенство партии гражданских лиц над военными, даже самыми революционно настроенными. Вот почему был введен институт политических комиссаров. В лучшем случае можно возразить, что Бонапарт вовсе не предавал революцию, а лишь институционально закрепил ее завоевания с помощью своего режима. Были неортодоксальные \80\ коммунисты — скажем, М. Н. Рой, — которые говорили:

«Что из того, если во главе современной буржуазной революции встанет свой Наполеон? На определенном этапе это может быть даже необходимо» [139].

Но это были рассуждения апологетического характера.

С другой стороны, Термидор можно рассматривать не как предательство революции или попытку покончить с ней, а как способ выхода из кризисной ситуации, чтобы добиться далеко идущих преобразований, — иными словами, это отход с позиций, которые нельзя удержать, с целью достижения более важных стратегических результатов. Ведь 9 Термидора Робеспьера отстранили от власти не Контрреволюционеры, а его собственные товарищи и коллеги по Национальному конвенту и Комитету общественного спасения. В истории русской революции также был момент, когда большевикам пришлось поступить подобным образом, правда, не принеся в жертву никого из своих лидеров.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Книги похожие на "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эрик Хобсбаум - Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет"

Отзывы читателей о книге "Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет", комментарии и мнения людей о произведении.