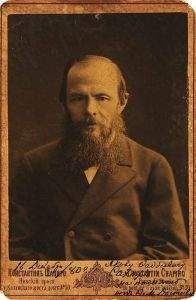

М Бахтин - Проблемы творчества Достоевского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Проблемы творчества Достоевского"

Описание и краткое содержание "Проблемы творчества Достоевского" читать бесплатно онлайн.

В приведенном отрывке отраженным словом является возможное слово адресата - Вареньки Доброселовой. В большинстве же случаев речь Макара Девушкина о себе самом определяется отраженным словом другого "чужого человека". Вот как он определяет этого чужого человека. "Ну, а что вы в чужих-то людях будете делать?" - спрашивает он Вареньку Доброселову. "Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек... Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю, случалось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего не достанет, так он его истерзает укором, попреком, да взглядом дурным". [70]

Бедный человек, но человек "с амбицией", каким является. Макар Девушкин, по замыслу Достоевского, постоянно чувствует на себе "дурной взгляд" чужого человека, взгляд или попрекающий или - что, может быть, еще хуже для него насмешливый. (Для героев более гордого типа самый дурной чужой взгляд сострадательный). Под этим-то чужим взглядом и корчится речь Девушкина. Он, как и герой из подполья, вечно прислушивается к чужим словам о нем. "Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, - дескать, не про него ли там что говорят". [71]

Эта оглядка на социально-чужое слово определяет не только стиль и тон речи Макара Девушкина, но и самую манеру мыслить и переживать, видеть и понимать себя и окружающий мирок. Между поверхностнейшими элементами речевой манеры, формой выражения себя и между последними основами мировоззрения в художественном мире Достоевского всегда глубокая органическая связь. В каждом своем проявлении человек дан весь. Самая же установка человека по отношению к чужому слову и чужому сознанию является в сущности основной темой всех произведений Достоевского. Отношение героя к себе самому неразрывно связано с отношением его к другому и с отношением другого к нему. Сознание себя самого все время ощущает себя на фоне сознания о нем другого, "я для себя" - на фоне "я для другого". Поэтому слово о себе героя строится под непрерывным воздействием чужого слова о нем.

Эта тема в различных произведениях развивается в различных формах, с различным содержательным наполнением, на различном духовном уровне. В "Бедных людях" самосознание бедного человека раскрывается на фоне социально-чужого сознания о нем. Самоутверждение звучит как непрерывная скрытая полемика или скрытый диалог на тему о себе самом с другим, чужим человеком. В первых произведениях Достоевского это имеет еще довольно простое и непосредственное выражение: здесь этот диалог еще не вошел внутрь, так сказать, в самые атомы мышления и переживания. Мир героев еще мал, и они еще не идеологи. И самая социальная приниженность делает эту внутреннюю оглядку и полемику прямой и отчетливой без тех сложнейших внутренних лазеек, разрастающихся в целые идеологические построения, какие появляются в позднейшем творчестве Достоевского. Но глубокая диалогичность и полемичность самосознания и самоутверждения уже здесь раскрывается с полной ясностью.

"Отнеслись намедни в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая добродетель гражданская - деньгу уметь зашибить. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой) нравоучение же то, что не нужно быть никому в тягость собой, - а я никому не в тягость! У меня кусок хлеба есть свой, правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый; но есть, трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну, что же делать! Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну что же тут в самом деле такого, что переписываю! Что, грех переписывать, что ли? "Он, дескать, переписывает!" Да что же тут бесчестного такого?.. Ну, так я сознаю теперь, что я нужен, что я необходим, и что нечего человека вздором с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли! Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держатся, да крысе-то этой награждение выходит, - вот она крыса какая! - Впрочем, довольно об этой материи, родная моя; я ведь и не о том хотел" говорить, да так погорячился немного. Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать". [72] В еще более резкой полемике раскрывается самосознание Макара Девушкина, когда он узнает себя в гоголевской "Шинели"; он воспринимает ее как чужое слово о себе самом и старается это слово полемически разрушить как не адекватное ему.

Но присмотримся теперь внимательнее к самому построению этого "слова с оглядкой".

Уже в первом приведенном нами отрывке, где Девушкин оглядывается на Вареньку Доброселову, сообщая ей о своей новой комнате, мы замечаем своеобразные перебои речи, определяющие ее синтаксическое и акцентное построение. В речь как бы вклинивается чужая реплика, которая фактически, правда, отсутствует, но действие которой производит резкое акцентное и синтаксическое перестроение речи. Чужой реплики нет, но на речи лежит ее тень, ее след, и эта тень, этот след реальны. Но иногда чужая реплика, помимо своего воздействия на акцентную и синтаксическую структуру, оставляет в речи Макара Девушкина одно или два своих слова, иногда целое предложение: "Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был, что вот, дескать, {кухня! } - то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего"... [73] и т.д. Слово "кухня" врывается в речь Девушкина из чужой возможной речи, которую он предвосхищает. Это слово дано с чужим акцентом, который Девушкин полемически несколько утрирует. Акцента этого он не принимает, хотя и не может не признать его силы, и старается обойти его путем всяческих оговорок, частичных уступок и смягчений, искажающих построение его речи. От этого внедрившегося чужого слова как бы разбегаются круги на ровной поверхности речи, бороздя ее. Кроме этого очевидно чужого слова с очевидно чужим акцентом, большинство слов в приведенном отрывке берется говорящим как бы сразу с двух точек зрения: как он их сам понимает и хочет, чтобы их понимали, и как их может понять другой. Здесь чужой акцент только намечается, но он уже порождает оговорку пли заминку в речи.

Внедрение слов и особенно акцентов из чужой реплики в речь Макара Девушкина в последнем приведенном нами отрывке еще более очевидно и резко. Слово с полемически утрированным чужим акцентом здесь даже прямо заключено в кавычки: "Он, дескать, переписывает! ". В предшествующих трех строках слово "переписываю" повторяется три раза. В каждом из этих трех случаев возможный чужой акцент в слове "переписываю" наличен, но подавляется собственным акцентом Девушкина; однако он все усиливается, пока, наконец, не прорывается и не принимает форму прямой чужой речи. Здесь, таким образом, как бы дана градация постепенного усиления чужого акцента: "Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что {переписываю... }. (следует оговорка. - {М. Б}.). Ну, что ж тут в самом деле такого, что {переписываю}. Что, грех {переписывать}, что ли? "Он, дескать, {переписывает}! ". Мы отмечаем знаком ударения чужой акцент и его постепенное усиление, пока, наконец, он не овладевает полностью словом, уже заключенным в кавычки. Однако в этом последнем, очевидно чужом, слове имеется и интенция самого Девушкина, которая, как мы сказали, полемически утрирует этот чужой акцент. По мере усиления чужого акцента усиливается и противоборствующий ему акцент Девушкина.

Мы можем описательно определить все эти разобранные нами явления так: в самосознание героя проникло чужое сознание о нем, в самовысказывание героя брошено чужое слово о нем; чужое сознание и чужое слово вызывают специфические явления, определяющие тематическое развитие самосознания, его изломы, лазейки, протесты, с одной стороны, и речь героя с ее акцентными перебоями, синтаксическими изломами, повторениями, оговорками и растянутостью, с другой стороны.

Мы дадим еще такое образное определение и объяснение тем же явлениям: представим себе, что две реплики напряженнейшего диалога, слово и противослово, вместо того чтобы следовать друг за другом и произноситься двумя разными устами, налегли друг на друга и слились в {одно} высказывание в {одних} устах. Эти реплики шли в противоположных направлениях, сталкивались между собой; поэтому их наложение друг на друга и слияние в одно высказывание приводит к напряженнейшему перебою. Столкновение целых реплик - единых в себе и одноакцентных - превращается теперь в новом, получившемся в результате их слияния, высказывании в резкий перебой противоречивых голосов в каждой детали, в каждом атоме этого высказывания. Диалогическое столкновение ушло внутрь, в тончайшие структурные элементы речи (и соответственно - элементы сознания).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Проблемы творчества Достоевского"

Книги похожие на "Проблемы творчества Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "М Бахтин - Проблемы творчества Достоевского"

Отзывы читателей о книге "Проблемы творчества Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.