Мария Белкина - Скрещение судеб

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Скрещение судеб"

Описание и краткое содержание "Скрещение судеб" читать бесплатно онлайн.

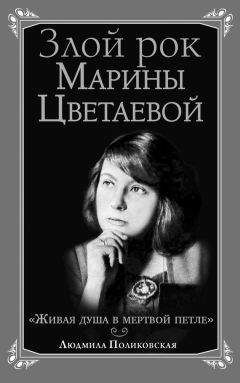

Книга М. И. Белкиной о замечательном русском поэте М. И. Цветаевой имеет неоспоримую ценность документа. Автор была знакома с поэтом, ее знание основано на первоисточниках, подтверждено неизвестными ранее документами. Сюжетно в книге воссозданы два последних года жизни Цветаевой после ее возвращения в СССР, но по существу охвачена вся ее творческая и человеческая судьба.

О жизни М. И. Цветаевой и ее детей после эмиграции ходит много кривотолков. Правда, сказанная очевидцем, вносит ясность во многие непростые вопросы, лишает почвы бытующие домыслы.

Второе издание книги значительно расширено и дополнено вновь найденными документами и фотографиями.

Для широкого круга читателей.

Деревянный домишко, в котором поселилась Марина Ивановна, стоял на Коммунистическом проспекте, в проулочке, впрочем, Марина Ивановна, словно бы не надеясь на то, что потомки смогут разыскать ее следы, всегда оставляет нам свои точные адреса: «спрашивайте Коммунистический проспект, Дом писателей (все знают) и, минуя Дом писателей, идите по Коммунистическому проспекту дальше до самого конца, последний дом справа, дача Лисицыной, N 24, открывайте калитку, проходите куриный дворик, открывайте вторую калитку — левое крыльцо — наше…»

В общем-то это было совсем неподалеку от Дома писателей, куда Марина Ивановна и Мур приходили столоваться. Дом писателей — небольшая двухэтажная дача, комнат десять, маленьких, тесных. Единственная просторная комната — столовая, она, должно быть, была переделана из крытой террасы, и потому там, несмотря на голландскую печь, было всегда прохладно, но об этом тоже нам рассказывает Марина Ивановна: «…B столовой по утрам 4 гр, за окном — 40;…» «…Дома (у меня) вполне выносимо и даже уютно — как всегда от общего бедствия…»

А общее бедствие было велико: зимой 1939–1940 года шла война с финнами, такая непопулярная в народе война.

«За безопасность северо-западных границ, за безопасность колыбели революции, города Ленина, вперед, товарищи! Под знаменем Сталина до полного разгрома белофинских банд Маннергейма!..» Но этот клич командарма не очень-то способствовал, и наши войска застряли посреди снегов и минных заграждений.

«Белофиннские банды отщепенцев», — писали газеты. «Белофиннские предатели», «белофинны вероломно напали на нашу границу», «белофинны, приспешники англо-французского блока», «белофинны», «белофинны» — гудело радио. И кто-то из остряков пустил по Москве:

— Ну хорошо, в гражданскую войну мы воевали с белогвардейцами, с белобандитами, потом с белополяками, теперь с белофиннами. А если мы будем воевать в Африке с неграми, они будут «белонегры»?!

Но в общем-то было не до шуток. В газетах писали: «Красная Армия победоносно вошла в Финляндию, выполняя свою славную патриотческую миссию освобождения трудящихся». «Героическими усилиями финского народа и Красной Армии осуществляется историческое дело освобождения Финляндии». «Финский народ поднялся на борьбу со своими угнетателями…» А на деле финский народ что-то не очень боролся со своими угнетателями. А победоносная Красная Армия, выполнявшая патриотическую миссию освобождения трудящихся, встречала на своем пути брошенные фермы, пустые поселки, где все было заминировано, начиная с колодца и кончая буханкой хлеба на столе или крынкой молока, о чем сообщалось в тех же самых газетах в корреспонденциях с фронтов. В тыл уходили эшелоны с обмороженными и ранеными. С фронтов поступали неопределенные сводки. Население в тылу, боясь голода, стало запасаться продуктами. Даже за хлебом возникали очереди — сушили впрок сухари. Шли показательные суды над спекулянтами: у кого-то нашли десять пар галош, 480 коробков спичек, 26 кусков мыла, 68 литров керосина и так далее. В коммунальных квартирах соседки писали друг на друга доносы, приходили с обыском, изымали запасы. В магазинах стояли очереди.

В кино крутили оперно-декоративный фильм «Александр Невский», в котором непрерывно убивали, жгли, казнили, вешали, бросали детей в огонь, словом, шла война по Руси и пожарища покрывали землю. Таков же был фильм «Минин и Пожарский», сделанный тоже по специальному заказу партии и правительства для поднятия патриотического духа у населения. Крутили фильмы о гражданской войне «Мы из Кронштадта», «Щорс» и другие, там тоже убивали, вешали, стреляли. Крутили хронику: война в Испании, бомбежки Лондона — разбитые дома, эвакуация детей, рыдающие женщины… Плакали на экране, плакали в зрительном зале, содрогаясь и примеряя на себе все эти беды и замирая от ужаса в ожидании войны с Гитлером. И казалось, никто кроме «великого горца», отгороженного от народа Кремлевской стеной, не принимал всерьез Германо-Советский пакт о дружбе, и всем запомнились слова Риббентропа, который заявил на прощание: «Мое пребывание в Москве опять было кратким, к сожалению, слишком кратким. В следующий раз я надеюсь пробыть здесь больше». И ни у кого не оставалось сомнений, как он собирается пробыть здесь больше.

«Великий горец» только что отпраздновал свое шестидесятилетие; и все народы Советского Союза в исступлении провозглашали ему осанну. Газетные полосы были наводнены потоками приветствий, поздравлений: великий, мудрый, отец родной, кормчий революции! «Ты — сердце, ты — радость народа, ты — жизни заря, ты — сила и слава и песня мой!..» Стихи, телеграммы, письма, поэмы чуть ли не в тысячу строк. Заводы, колхозы, шахты, писатели, актеры, ученые. И в детских садах — «Я маленькая девочка, танцую и пою, я Сталина не видела, но Сталина люблю!..»

И мой отец, вынимая утреннюю почту, скрежещет зубами и клянет своего «великого» тезку. А я спорю, уверяя отца, что Сталин там, за Кремлевской стеной, конечно же, ничего этого не знает, что это все подхалимы, чиновники. У него нет времени читать газеты, слушать радио, он занят более важными делами, а если бы он знал, то остановил бы немедля это словоблудие! И он остановил спустя полтора месяца, второго февраля 1940 года, завершающим аккордом — назначив Сталинские премии по литературе.

— Романовы были скромнее!..

Но это я услышу от Марины Ивановны потом, почти год спустя, у нас на Конюшках. И это поразит меня, отец в свое время сказал почти то же, но он сказал это у себя дома, нам, своим, а она в чужом доме, нам, чужим… А что она сказала там, по горячему следу в феврале 1940 писателям, обитавшим в Голицыно, и кому? Или ничего не сказала…

Она тогда жила в Голицыно.

«Новый неприютный дом — по ночам опять не сплю — боюсь — слишком много стекла — одиночества — ночные звуки и страхи: то машина, черт ее знает, что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева, — вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру (не бужу) — и опять читаю…»

«и опять — треск, и опять — скачок, — и так — до света…»

Это Марина Ивановна напишет совершенно посторонней женщине, с которой не встречалась с семнадцатого года, да и тогда ей не близкой, случайной знакомой. От одиночества, от душевной тоски, от страха ночного ожидания она готова открыться любому, первому, окликнувшему ее. Она всю жизнь так нуждалась в человеке, к которому могла бы прийти «в любой час суток — и не суток — в любой час души…» и чтобы человек этот ждал ее, добрый, мудрый, отрешенный, никуда не спешащий…

И теперь в Голицыно, быть может, как никогда, ей было необходимо прийти к кому-то вечером, — «сбыв с плеч день»… Но единственно близкие ей люди, с которыми она действительно могла бы быть полностью откровенной, — это Елизавета Яковлевна, и Борис Леонидович. Но они оба, и Елизавета Яковлевна и Борис Леонидович, далеко, в Москве, а в Москву она старается ездить возможно реже! Она так плохо переносит холод в поездах, и катящиеся лестницы в метро, и сутолоку московских улиц, и несущиеся машины, и путаницу трамваев. И потом еще — эта ее вечная боязнь оставлять Мура одного, словно бы он маленький и с ним без нее может что-то случиться!

Но все же в Москву ей приходится ездить, и даже помимо издательских дел, два раза в месяц и притом еще ночными поездами… Она не смыкает глаз, боясь проспать, да и все равно заснуть она не может и читать не читается, а работать ночью она никогда не работает, «ночью не могу, не умею», и время ползет томительно медленно.

И так отчетливо видится эта голицынская тесная комнатушка. Мур спит, жестяная лампа горит на столе, и Марина Ивановна, одетая, на кровати в ожидании часа… И наконец он приходит — этот час. Она поднимается, и за ее спиной по стене поднимается тень и, сломанная пополам, распластывается по низко нависшему потолку, неуклюже и издевательски повторяя ее движения. Марина Ивановна натягивает теплые чулки на теплые чулки, теплую кофту на теплую кофту, обувается, с трудом втискивается в шубу, обматывается шарфом, проверяет (в который уже раз!), на месте ли деньги, паспорт, поправляет одеяло на кровати Мура, подкручивает фитиль в лампе и, накрыв спичечным коробком стекло и подождав, пока погаснет язычок пламени, в темноте, осторожно, стараясь ничего не задеть, выбирается из комнаты.

Во дворе от мороза у нее перехватывает дыхание, конечно же, перехватывает… Ведь в ту зиму по ночам бывало и более 45 градусов. Звенят как стеклянные заиндевевшие ветки кустов, когда она задевает их плечом. Звенят под ногами промерзшие деревянные мостки. На улице ни огня. Фонарей нет. В домах все окна потушены. И она одна на этом нескончаемом Коммунистическом проспекте. Она торопится, идет быстро, боясь растерять по дороге тепло. Идет наугад, ничего не видя, оглушенная отчаянным скрипом собственных шагов, и ей кажется, что кто-то ее нагоняет. Ей это теперь всегда кажется и потом, в Москве, тоже будет казаться, что кто-то идет следом за ней… Наконец где-то там, впереди, где проходят железнодорожные рельсы, — желтое пятно фонаря.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скрещение судеб"

Книги похожие на "Скрещение судеб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мария Белкина - Скрещение судеб"

Отзывы читателей о книге "Скрещение судеб", комментарии и мнения людей о произведении.