Журнал Русская жизнь - Мораль (май 2009)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мораль (май 2009)"

Описание и краткое содержание "Мораль (май 2009)" читать бесплатно онлайн.

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Драмы

Хроники

Анекдоты

БЫЛОЕ

Екатерина Шерга - Шнурок Фриды

На внутреннем фронте без перемен

Чарный Семен - Банду Троцкого под суд!

Ярослав Леонтьев - Буйные шиши

Мария Бахарева - По Садовому кольцу

ДУМЫ

Борис Кагарлицкий - Их и наша

Евгения Долгинова - Чужие дети

ОБРАЗЫ

Евгения Пищикова - Три кодекса

Наталья Толстая - Асенька

Михаил Харитонов - Виноватые

Дмитрий Данилов - Богиня нормы

ЛИЦА

Олег Кашин - Первый неподпольный

ГРАЖДАНСТВО

Евгения Долгинова - После травмы

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - Притча о Меркуриях

МЕЩАНСТВО

Эдуард Дорожкин - Не нра…

ХУДОЖЕСТВО

Аркадий Ипполитов - Семейный портрет в интерьере

Дмитрий Быков - Выход Слуцкого

Завершается Зубовский бульвар доходным домом генерал-майора Шекаразина (он известен и по имени своего последнего владельца, фабриканта К.-М. Жиро). В этом доме несколько лет прожил художник Михаил Врубель. По свидетельству биографов, здесь он написал картины «Пан» и «Царевна-Лебедь».

* ДУМЫ *

Борис Кагарлицкий

Их и наша

Трудности классового подхода

Во второй половине XIX века Фридрих Энгельс потряс читателей циничной констатацией очевидного, но неприятного факта: «Каждый класс и даже каждая профессия имеют свою собственную мораль, которую они притом же нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно». Этические системы, хоть и выдают себя за нечто вечное, неизменное и абсолютное, на самом деле условны, изменчивы, а главное отражают не вечную истину, а конкретные социальные потребности, правила жизни, которые нужно поддерживать для того, чтобы сохранялся определенный социальный порядок.

Понимание условности моральных доктрин было общим итогом Просвещения, результатом идеологических перемен, которые принесло XIX столетие, поставившее науку выше религии, успех выше подчинения, провозгласившее своим принципом рациональное знание. Однако тот же XIX век принес с собой трагический парадокс: понимание условности этических систем вовсе не освобождает человека от требований морали, не снимает с него личной ответственности за свое поведение и решения. Подводя итоги идеологическим поискам эпохи, марксизм сформулировал принцип классовой морали, но это отнюдь не означало, будто этические ограничения с людей снимаются. Энгельс не прославлял классовую мораль, противопоставляя ее «общечеловеческим нормам», он лишь констатировал классовую (или даже более узкую, корпоративную) основу любой морали, сколько бы она ни претендовала на всеобщую значимость. Иными словами, социальная ограниченность морали это не то, чему надо радоваться, но то, о чем надо помнить. И сохраняться эта ограниченность будет до тех пор, пока общество остается разделенным на классы.

Заметим, что классовая мораль - это уже шаг вперед, по сравнению с моралью, допустим, племенной. В племени, например, разрешено есть людей, но только если они - не свои. А общественная мораль, даже самого отсталого классового общества уже таких вольностей не допускает. И, наконец, говоря о «пролетарской» морали, Энгельс (позволявший себе довольно ироничные замечания по этому поводу) отнюдь не утверждал, будто морально все то, что служит победе данного класса в противостоянии с другими классами. Он лишь подчеркивал, что с точки зрения пролетариата, как и с точки зрения буржуазии, морально то, что в данный момент большинство считает этически оправданным. Изменение жизни и настроений массы меняет и ее представления о допустимом, желаемом и «правильном» поведении.

Трагический ХХ век поставил вопрос куда жестче. Революция 1917 года, сопровождавшаяся ожесточением Гражданской войны, по существу, поставила вопрос об отказе от любых моральных ограничений и норм, применительно к представителям противостоящего класса. А победителям нужно было не только пытаться создавать «новую мораль» в государстве, но и противостоять моральному одичанию общества, пережившего хаос войн, голод и безвластие. Понятно, что новая этическая система должна была организовать жизнь советских рабочих, не только их борьбу с классовыми врагами, но и их повседневность, их взаимоотношения между собой (что, по Энгельсу, кстати, как раз и является главной задачей классовой морали).

Новая система правил, закрепленная сталинской системой репрессий, просуществовала достаточно долго, постепенно деградируя, и превратилась под самый конец в невнятный «Моральный кодекс строителя коммунизма», развешанный по всем советским конторам, никем не читаемый и никем всерьез не воспринимаемый. Дискуссия по проблемам этики окончательно свелась на нет вместе с прекращением террора. С того самого момента, как общество утвердило для себя некоторые правила элементарной гуманности, не только спорить, но и думать больше оказалось не о чем: людей больше заботил вопрос о поиске дефицитных товаров и престижном потреблении, нежели о нравственных проблемах.

Между тем дискуссия о революции и морали, начатая и забытая в СССР, продолжалась в мировом левом движении, среди интеллектуалов, политиков и активистов, которые, в отличие от советских функционеров, отнюдь не склонны были считать нравственные вопросы раз и навсегда решенными.

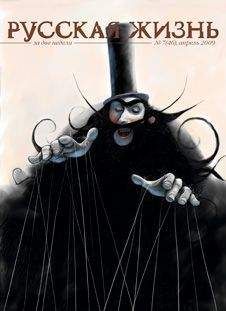

Самый известный эмигрант ХХ века, Лев Троцкий в 1938 году написал знаменитую статью «Их мораль и наша», которую с полным правом можно назвать одним из самых ярких и одновременно самых слабых его произведений.

Человек, который будет судить о статье Троцкого только по заглавию, наверняка подумает, будто речь в ней идет о буржуазной и пролетарской морали. Ничего подобного! Пафос статьи направлен против левых критиков троцкизма, социал-демократов и анархистов, осуждающих большевизм за диктаторские меры. Больше всего его возмущает, когда на основе формальных признаков фашизм приравнивают к коммунизму или обвиняют большевиков в аморализме, ссылаясь на то, что они нарушают общепринятые буржуазные нормы.

«Основная черта этих сближений и уподоблений в том, что они совершенно игнорируют материальную основу разных течений, т. е. их классовую природу и, тем самым, их объективную историческую роль. Взамен этого они оценивают и классифицируют разные течения по какому либо внешнему и второстепенному признаку, чаще всего по их отношению к тому или другому абстрактному принципу, который для данного классификатора имеет особую профессиональную ценность. Так, для римского папы франкмасоны, дарвинисты, марксисты и анархисты представляют близнецов, ибо все они святотатственно отрицают беспорочное зачатие. Для Гитлера близнецами являются либерализм и марксизм, ибо они игнорируют «кровь и честь». Для демократа фашизм и большевизм - двойники, ибо они не склоняются перед всеобщим избирательным правом. И так далее.

Известные общие черты у сгруппированных выше течений несомненны. Но суть в том, что развитие человеческого рода не исчерпывается ни всеобщим избирательным правом, ни «кровью и честью», ни догматом беспорочного зачатия. Исторический процесс означает прежде всего борьбу классов, причем разные классы во имя разных целей могут в известных случаях применять сходные средства. Иначе, в сущности, и не может быть. Борющиеся армии всегда более или менее симметричны, и, если б в их методах борьбы не было ничего общего, они не могли бы наносить друг другу ударов«.

Троцкий походя замечает, что буржуазия «далеко превосходит пролетариат законченностью и непримиримостью классового сознания», а затем нападает на умеренных левых, на сталинистов, на анархистов. Но больше всего на умеренных левых. Все эти социал-демократы - «мирные лавочники социалистической идеи» - не желают понять требований борьбы, не осознают, что гражданская война имеет свою жестокую логику.

«А что такое все эти демократические моралисты? Идеологи промежуточных слоев, попавших или боящихся попасть меж двух огней. Главные черты пророков этого типа: чуждость великим историческим движениям, заскорузлый консерватизм мышления, самодовольство ограниченности и примитивнейшая политическая трусость. Моралисты больше всего хотят, чтоб история оставила их в покое…»

Увы, история никого не оставляет в покое, вынуждая людей участвовать в событиях, которых они всей душой желали бы избежать, и делать выбор, от которого, будь их воля, несомненно предпочли бы уклониться.

При этом Троцкий злорадно подмечает, что многие из тех, кто публично критиковал большевизм в годы революции, в 30-е годы готов был смириться с куда худшими «эксцессами» сталинизма - во имя единства антифашистского фронта. С моральной точки зрения упрек совершенно правильный. Но так ли уж неправы были в политическом плане социалисты, искавшие в Сталине союзника против Гитлера? И насколько оправданы подобные морализаторские упреки в устах самого Троцкого, который ставит во главу угла классовые интересы? Не логично ли предположить, что для защиты классовых интересов французского пролетариата от фашистской угрозы можно было проигнорировать печальную участь нескольких старых революционеров в далекой России? Тем более, что подлинные масштабы сталинского террора тогда не представляли себе не только западные левые интеллектуалы, но и сам Троцкий.

Впрочем, даже если бы о ГУЛАГе знали больше и подробнее, меняло бы это ситуацию перед лицом фашистской угрозы, которая была совершенно конкретна на Западе? Нужно было спасать демократические завоевания трудящихся, которые могли быть в любой момент растоптаны. В Испании нужно было сражаться с вооруженным противником, а для этого необходима была поддержка СССР с его военно-промышленным комплексом. Это было важнее и срочнее, чем осмысление трагических противоречий советской истории.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мораль (май 2009)"

Книги похожие на "Мораль (май 2009)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Журнал Русская жизнь - Мораль (май 2009)"

Отзывы читателей о книге "Мораль (май 2009)", комментарии и мнения людей о произведении.