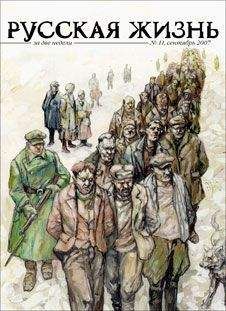

Журнал Русская жизнь - 1937 год (сентябрь 2007)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "1937 год (сентябрь 2007)"

Описание и краткое содержание "1937 год (сентябрь 2007)" читать бесплатно онлайн.

Содержание:

НАСУЩНОЕ

Драмы

Лирика

Анекдоты

БЫЛОЕ

Михаил Розанов - Остров Воркута

Иван Толстой - Апрель в Париже, зима в Москве

Елена Говор - Назовем дочь Коалой

ДУМЫ

Дмитрий Ольшанский - Здравствуй, Чертаново

Дмитрий Быков - Матрица 37

Дмитрий Бутрин - Правители мира

Михаил Харитонов - Хозяйничающий субъект

Борис Парамонов - Невыразимое

ОБРАЗЫ

Олег Кашин - Куда уходят менты

Аркадий Ипполитов - Чемоданы Курта Швиттерса

Анатолий Азольский - Иосиф и его братья

ЛИЦА

Враги и дети

Евгения Пищикова - Суровая нить

Павел Пряников - Путь марксиста

ГРАЖДАНСТВО

Павел Пряников - Arbeit macht frei?

Евгения Долгинова - Сильней симфоний и стихов

ВОИНСТВО

Александр Храмчихин - Сосед по крови

СОСЕДСТВО

Дмитрий Данилов - Возможно обрушение фасада

МЕЩАНСТВО

Эдуард Дорожкин - Партита для тяпки соло

Евгения Долгинова - Как только в раннем детстве спят

ГУЛАГ как таковой возник в 1930 году, до этого в СССР - был один лагерь - на Соловках. Этот год - время «сталинского рывка». Именно тогда СССР - окончательно стал на мобилизационный путь развития экономики, нэп вместе с носителями его идей ликвидировали.

Как известно, экономика царской России накануне Первой мировой росла впечатляющими темпами - по шесть-семь процентов в год. Это было догоняющее развитие: Россия отставала от Англии примерно на сто лет, от Франции и Германии - на пятьдесят. Но более половины роста экономики обеспечивали иностранные инвестиции. В каких-то отраслях (например, в электротехнике или в металлургии на Украине) доля иностранного капитала приближалась к ста процентам.

А в двадцатые годы СССР - мог рассчитывать только на внутренние резервы, иностранные инвестиции занимали в экономике ничтожное место. При этом примерно к 1925 году мы почти достигли уровня 1913-го. Однако дальнейший рост был невозможен, поскольку отсутствовала база для индустриализации. И если бы государство захотело продолжать развитие в рамках нэпа, ему пришлось бы открываться миру, привлекать иностранные инвестиции. То есть неизбежно начался бы переход к социал-демократии. Понятно, что по политическим мотивам такой вариант отвергли, и был избран мобилизационный путь.

Для рывка требовались две составляющие: валюта и внутренний капитал. Валюту тогда можно было заработать только экспортируя хлеб. Но цены на зерно государство устанавливало директивным методом, они отставали от рыночных, и крестьянство продавать хлеб отказывалось. Потому и началась коллективизация: это был самый быстрый способ накопить зерно, чтобы затем вывезти его за границу.

Если валютный вопрос был хотя бы отчасти решен, то с внутренним капиталом возникли затруднения. Еще Витте, кстати, замечал, что в России никогда не было внутреннего капитала. Его могла обеспечить только репрессивная машина. Например, в конце двадцатых было решено развивать золотодобывающую отрасль: она рассматривалась как второй после хлеба источник валюты. Но вскоре власти сообразили, что завозить в Магадан или на Дальний Восток вольнонаемных чересчур затратно. В казне не было денег не только на золотодобычу, но и на металлургию, дорожное строительство, лесозаготовки и прочее. Сталинское руководство приняло решение развивать эти отрасли бесплатно, используя труд рабов. И до середины пятидесятых золото у нас добывали только зеки.

- То есть масштаб экономики ГУЛАГа сравним с масштабом «вольнонаемной» экономики?

- Нет, тот, кто допускает такие утверждения, плохо представляет себе реальную численность узников ГУЛАГа. Больше всего их было в 1946-48 годах: 2,5-2,7 миллиона, пополнение случилось за счет так называемых фашистских пособников. В остальные годы с 1937-го по 1955-й население ГУЛАГа составляло 1,2-1,5 миллиона. А в советской промышленности были заняты двадцать пять миллионов человек. В итоге на ГУЛАГ в среднем приходилось три процента валового национального продукта; в отдельные годы этот показатель мог вырастать до десяти процентов. Правда, надо подчеркнуть, что зеки были задействованы в капитальном промышленном строительстве, которое затем послужило базисом роста советской экономики. Например, тот же Норильский комбинат полностью возведен силами заключенных ГУЛАГа. В целом за время своего существования ГУЛАГ обеспечил строительство около тысячи промышленных объектов.

- Был ли такой труд эффективен?

- Несомненно, во главу экономической системы ГУЛАГА ставилась эффективность. Именно с этим была связана масштабная реформа ведомства в 1940 году. Тогда ГУЛАГ был разбит на двенадцать, а позднее - на пятнадцать и семнадцать главков. Каждый главк отвечал за тот или иной сектор экономики, а сам ГУЛАГ, если пользоваться сегодняшним языком, стал управляющей компанией.

Однако вопреки намерениям реформа 1940 года как раз резко снизила эффективность лагерной экономики, потому что отменила ряд стимулов для зеков. Например, в 1938 году по распоряжению Сталина ликвидировали так называемую систему зачетов. Суть ее заключалась в том, что при перевыполнении плана зек получал сокращение срока на тот самый день, в который был зафиксирован трудовой подвиг. 25 августа 1938 года, на заседании Президиума Верховного Совета СССР, посвященном этому вопросу, Сталин также предложил: «Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы эти люди оставались на работе, - награды давать, ордена, может быть? А то мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются опять с уголовниками и пойдут по старой дорожке. В лагере атмосфера другая, там трудно испортиться».

Были отменены и другие меры, которые хоть как-то стимулировали труд заключенного. Скажем, в 1932 году для «особо отличившихся ударников из заключенных - строителей Беломорканала» был введен специальный жетон. Награжденный таким жетоном, в каком бы лагере он потом ни содержался, имел право на целый ряд льгот. Справедливости ради замечу, что политические редко имели возможность этими льготами пользоваться: в лагерях заправляли уголовники, они и получали, в том числе коррупционными методами (банальные взятки начальству), доступ к подобным благам. При проверке Темлага в 1934 году выяснилось, что на подсобно-вспомогательных работах заняты двадцать шесть процентов зеков при норме в десять с половиной процента. В отчете комиссии подчеркивалось, что «на лаптеплетении вместо имеющихся в лагере слабосильных были заняты здоровые лагерники». А ведь и такой труд мог вознаграждаться зачетами.

Известен приказ начальника ГУЛАГа Наседкина от 13 мая 1941 года. В нем, в частности, говорилось: «Сопоставление себестоимости сельскохозяйственной продукции в лагерях и совхозах НКСХ СССР - показало, что себестоимость продукции в лагерях значительно превышает совхозную». А тут еще вмешалась война - самые трудные годы для ГУЛАГа. Если посмотреть на график смертности зеков, мы увидим три пика. Первый - 1932 год, когда смертность повысилась до пятнадцати процентов, это было связано с голодом. Другой пик - 1947 год: семь процентов, и причиной снова был голод. А за 1942-43 годы от голода вымерла половина заключенных: 1942 год дал смертность 24,2%, 1943-й - 22,4%. В остальные годы уровень смертности не превышал двух-пяти процентов. Кстати, всего через лагеря в СССР - прошли пятнадцать-восемнадцать миллионов, скончались там полтора миллиона человек.

- Руководство государства, видя такие результаты, пыталось как-то исправить ситуацию?

- Меры начали принимать после 1947 года, когда оказалось, что ГУЛАГ не только не приносит прибыль народному хозяйству, но и требует серьезных бюджетных дотаций. А до 1947-го в инструкциях гулаговского начальства встречались вот такие циничные пассажи. «Надо всемерно создавать в лагерях такую производственную установку, при которой заключенные поняли бы, что в лагере они обязаны работать, и перестали бы рассматривать лагерь как дом отдыха, где можно, пользуясь плохими порядками, увиливать от работы и жить за счет государства».

В общем, метод кнута перестал действовать, пришлось прибегнуть к прянику. В июле 1948 года замминистра внутренних дел Чернышов в специальной справке писал о том, что ГУЛАГ надо переводить на рельсы гражданской экономики. А в ноябре министр внутренних дел Круглов направил в Совет министров докладную записку «О мерах по улучшению работы исправительно-трудовых лагерей и колоний». Он предлагал следующие способы стимулирования труда заключенных: сокращение срока наказания для хорошо работающих, создание для них лучших условий содержания, введение денежной платы за труд. Эти инициативы были одобрены, и уже 3 августа Круглов направляет Сталину отчет об итогах работы ИТК за первое полугодие 1949 года. В нем говорится: «Значительно повысилась производительность труда заключенных, укрепилась трудовая и лагерная дисциплина».

- Какую плату получали зеки за свой труд?

- Гарантированный минимум был десять процентов от зарплаты вольнонаемного за аналогичный труд. В ряде главков реальная цифра доходила до тридцати-сорока процентов. Среднемесячная зарплата была около двухсот пятидесяти рублей. Более того, зеки стали перечислять заработанное домой. Статистика только по одному лагерю, Воркута-Печорскому, показывает, что за второе полугодие 1951 года они переслали на волю шестьсот восемьдесят три тысячи рублей. Конечно, предпринимая подобные шаги, руководство исходило не из гуманистических соображений, а из расчета на то, что ударники на эти деньги смогут подкармливаться из тюремных магазинов и, следовательно, работать еще эффективнее.

В те же годы внедрялась практика фактической сдачи зеков в аренду на работы, выполняемые тем или иным министерством. Например, по данным на 1 января 1951 года, в лагерях содержались два с половиной миллиона заключенных, из них пятьсот семьдесят две тысячи использовались на контрагентских началах при выполнении работ другими министерствами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "1937 год (сентябрь 2007)"

Книги похожие на "1937 год (сентябрь 2007)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Журнал Русская жизнь - 1937 год (сентябрь 2007)"

Отзывы читателей о книге "1937 год (сентябрь 2007)", комментарии и мнения людей о произведении.