Тамара Длугач - Дени Дидро

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

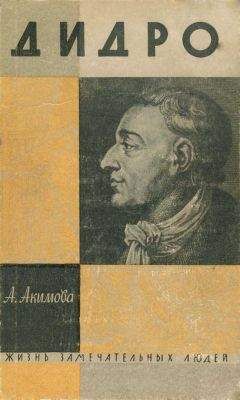

Описание книги "Дени Дидро"

Описание и краткое содержание "Дени Дидро" читать бесплатно онлайн.

Книга рассказывает о жизни и творчестве французского философа-материалиста, одного из самых крупных представителей Просвещения, главы энциклопедистов Д. Дидро (1713–1784). В ней рассматриваются взгляды Дидро на природу, познание, общество, его этические и эстетические воззрения.

Для широкого круга читателей.

[Второе, доработанное издание]

Таковы распространявшиеся в предреволюционные годы идеи просветителей, разделявшиеся Дидро. Но за этими общими и, казалось бы, вполне однозначными выводами, утверждавшими право каждого человека на счастье, он смог разглядеть незаметные для поверхностного взгляда противоречия индивида и общества, интересы которых как будто бы лишь взаимно дополняют друг друга.

Как уже говорилось, понятие «природа» при внимательном рассмотрении обнаруживает противоречивость, которая в полной мере относится к понятию «человеческая природа». С одной стороны, «естественным» человеком считается тот, кто ведет себя соответственно своим потребностям, обусловленным телесной организацией — у человека только одна «природа» — «физическая природа» (Гольбах), или «физическая чувствительность» (Гельвеций). Но, с другой стороны, просветителям было ясно, что человек — это не просто природное существо и «естественно» он ведет себя не тогда, когда исходит только из своих собственных интересов, а когда соразмеряет их с общественными.

Действительно, «природное» в данном случае оказывается у просветителей чисто индивидуальным и в этом смысле стихийно-бессознательным, но в то же время чем-то противоположным — сознательным, а значит, не только телесным, но и разумным и поэтому включающим в свое определение социальность. Поскольку понятие «естественный человек» составляет основу просветительских взглядов, постольку данное противоречие — исток всех прочих антиномий Просвещения.

Для иллюстрации этого можно обратиться к таким работам Дидро, как «Опровержение книги Гельвеция „О человеке“» и «Добавление к „Путешествию“ Бугенвиля».

«Путешествие», опубликованное в 1771 г. Л. А. Бугенвилем, первым из французов, совершившим кругосветное путешествие, было посвящено описанию нравов различных народов. Живо заинтересовавшись этой работой, Дидро, уже вполне сформировавшийся как самостоятельный мыслитель, в 1772 г. пишет добавление к ней, ставя перед собой задачу найти при помощи сравнительно-исторического анализа принципы организации «истинного» человеческого общества. В вымышленном разговоре европейского священника с вождем таитян Ору раскрывается бессмысленность христианских догматов. Испорченность европейской цивилизации противопоставляется чистоте нравов и законов таитян. Продолжать ли жить так, как европейцы живут сейчас, или разумнее перестроить общество по примеру Таити, так как «таитяне, которые строго придерживаются закона природы, ближе к хорошему законодательству, чем любой цивилизованный народ» (3, 2, 75)?

Ответ на этот вопрос как будто может быть только один: надо жить так, как живут таитяне. Они смогли привести в соответствие два кодекса — законы природы и гражданские законы (тогда как в цивилизованном европейском мире между ними всегда существует расхождение) — и сумели не подпасть под влияние церковной морали (в то время как в Европе религия всегда вклинивается между естественными и гражданскими законами, извращая те и другие).

Что же представляют собой законы природы? Что значит жить в соответствии с ними? Таитянин так учит европейца: «…обрати внимание на природу вещей и поступков, на свои отношения к ближним, на влияние, оказываемое твоим поведением, на твою частную выгоду и на общее благо. Ты предаешься бредням, если воображаешь, что существует что-нибудь во Вселенной, — на небе или на земле, — что можно прибавить или отнять от законов природы. Неизменная воля природы гласит, что следует предпочитать добро злу и общее благо — частному благу» (3, 2, 55–56). Таковы, согласно Дидро, основные неизменные принципы истинного человеческого существования — предпочитать добро злу, общественный интерес личному. Правда, тут же возникает вопрос: а как определить, что такое добро и что такое зло? На это Дидро отвечает без колебаний вполне в духе времени: добро — это стремление к удовольствию без ущемления интересов других людей, зло — когда тебя лишают возможности исполнить свои желания или когда ты сам пытаешься отнять такую возможность у других. Различие между добром и злом составляет неизменный и вечный естественный закон, который «написан в наших сердцах так четко, так выразительно, так ярко, что невозможно не признать его» (3, 7, 208). Есть люди, продолжает Дидро, которые настолько испорчены дурным воспитанием и сжились с пороками, что делают вид, будто не замечают различия между добром и злом; но втайне они ясно сознают его, ибо «письмена добродетели начертаны в наших душах», не стираются никогда и столь же просты для понимания, как и «правила самых обыкновенных искусств».

Итак, природа делает человека добрым и нравственным, вкладывая в его сердце ясное понимание того, что такое добро и зло. Собственно говоря, от природы люди склонны только к добру[14], зло — продукт цивилизации, правда не всякой, а извращенной, неистинной, непросвещенной. Таитяне живут в полном согласии с природой и, по убеждению Дидро, «за исключением этого заброшенного уголка нашего земного шара, нигде и никогда не было настоящей нравственности и… может быть, ее никогда нигде и не будет» (3, 2, 74).

В рамках таких представлений общество кажется только организацией, гарантирующей удовлетворение естественных (в основе своей физиологических) потребностей каждого индивида и не одаривающей его ничем, кроме того, чем его уже наделила природа с момента рождения. Нормы поведения, принципы нравственности, мотивы поступков людей в конечном счете могут быть объяснены только на этой основе, а те чувства и желания, которые нельзя из нее вывести, объявляются абсурдными. «Мы получаем от рождения, — пишет Дидро, — лишь одинаковую с другими существами организацию, те же самые потребности, что у других, стремление к тем же самым удовольствиям и боязнь тех же самых страданий: вот что делает человека тем, что он есть, и что должно быть основой его морали» (3, 2, 75).

Все чувства человека, в том числе его любовь к другим людям, к жене, к детям, вырастают на базе общего интереса, а последний — из личного стремления к удовольствиям. Дидро убеждает в этом читателя, описывая обычаи таитян: «Повсюду, где человек будет заинтересован в сохранении своего ближнего так же, как в своей постели, в своем здоровье, в своем покое, своей хижине, своих плодах, своих полях, — он сделает для него все, что только можно сделать. Именно у нас (на Таити. — Т. Д.) слезы орошают ложе больного ребенка; именно у нас заботятся о больных матерях; именно у нас ценят плодовитую женщину, взрослую девушку, совершеннолетнего юношу; именно у нас заботятся об их воспитании, ибо их сохранение всегда является приростом богатства, а их гибель всегда уменьшением его (курсив мой. — Т. Д.)» (3, 2, 70). На Таити нет незаконных детей — все дети желанны, потому что на каждого из них полагается определенная доля общественного богатства и потому что из них вырастут новые работники. На Таити нет незаконных связей — все они законны, так как дети в качестве новых работников являются первой общественной потребностью.

Подобные рассуждения как будто совершенно правильны. Но как быть с теми чувствами, которые никоим образом не ведут к приросту богатства, которые не связаны ни с личной, ни с общественной выгодой? Например, имеет ли право на существование любовь к женщине, заведомо неспособной к деторождению? И здесь под пером Дидро благородные идеалы Просвещения приоткрывают свой узкомеркантильный, буржуазный горизонт, а «природность» начинает обнажаться как антигуманность: любовь к женщине, которая не может иметь детей, на Таити приравнивается к распутству и запрещается законом; застигнутых «на месте преступления» либо посылают на самые тяжелые работы, либо обращают в рабство.

Оказывается, что чувства «естественных» дикарей и цивилизованных людей кое в чем расходятся теперь уже не в пользу первых: на Таити почти неизвестно чувство ревности, но неизвестны также супружеская нежность и материнская любовь — эти два, по словам Дидро, столь могучих и сладостных чувства. Дидро как будто соглашается с таитянином в том, что целесообразно заменить их «другим, несравненно более общим, сильным и длительным чувством — интересом» (3, 2, 69–70), поскольку «любовная страсть, сведенная к простому физическому вожделению, не вызывала там ни одного из тех бедствий, которые она причиняет у нас» (3, 2, 73). И однако сомнение в истинности «естественных» принципов имеется у Дидро с самого начала, и именно оно побуждает его опровергать Гельвеция, сделавшего принцип «интереса» своим философским кредо.

Выпущенная анонимно в 1758 г. книга Гельвеция «Об уме» навлекла на себя гнев представителей почти всех слоев тогдашнего образованного французского общества. Уже через две недели после своего появления она была запрещена, а затем осуждена парламентом на сожжение. Одновременно был наложен запрет и на «Энциклопедию», поскольку генеральный прокурор Франции де Флери усмотрел сходство идей в этих знаменитых трудах. Тем не менее сочинением Гельвеция, как это ни странно, были недовольны и многие энциклопедисты; не говоря уже о Руссо, который публично порвал с «Энциклопедией» после 1757 г., к нему отрицательно отнеслись Вольтер, Гримм и многие другие. Прежние единомышленники критиковали Гельвеция, конечно, не за то, что он попытался построить теорию государства и разработать начала этики на новой основе, и даже не за то, что принцип полезности, поставленный Гельвецием во главу угла, слишком освещал непривлекательную природу буржуазного общества, а прежде всего за то, что он вскрыл ту тенденцию в просветительских взглядах, которая угрожала существованию основных, исходных положений их философии. Гельвеций, сам того не желая, довел до парадоксальных выводов некоторые идеи Просвещения. Прежде всего это относится к понятию «интерес».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дени Дидро"

Книги похожие на "Дени Дидро" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Тамара Длугач - Дени Дидро"

Отзывы читателей о книге "Дени Дидро", комментарии и мнения людей о произведении.