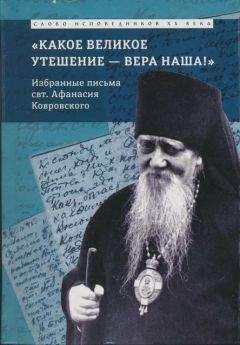

Епископ Афанасий (Сахаров) - «Какое великое утешение — вера наша!..»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Какое великое утешение — вера наша!..»"

Описание и краткое содержание "«Какое великое утешение — вера наша!..»" читать бесплатно онлайн.

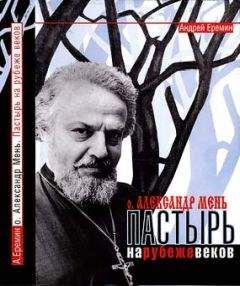

Издание посвящено наследию еп. Афанасия (Сахарова), одного из самых известных и авторитетных святителей–исповедников Русской Церкви. Сборник включает в себя жизнеописание владыки Афанасия, его знаменитую автобиографическую хронику «Этапы и даты моей жизни» и 126 избранных писем из обширного эпистолярного наследия Владыки (при этом исправлены текстологические ошибки предыдущих публикаций писем святителя Афанасия). В подборку, хронологически охватывающую почти 40 лет (с 1923 по 1960 г.), вошли письма наиболее важные как в историческом, так и в духовном отношении. Обладающий необыкновенным даром утешения, любвеобильный и заботливый пастырь, владыка Афанасий и в самых тяжелых условиях заключения и ссылок поднимал дух своих чад, наставлял и исцелял душевные раны. Эти письма представляют собой один из самых впечатляющих документов, свидетельствующих об исповедническом «даже до смерти» пастырском служении русского иерарха в годы гонений.

В 1942 г. Владыку ненадолго освободили из лагеря и отправили в ссылку в Ишимскую область. В течение недолгого пребывания в ссылке Владыка пытался наладить церковную жизнь в городе, где не было ни одной церкви, совершал богослужения на дому, хлопотал через своих духовных чад об открытии храма[33].

Решение о воссоединении с Московской Патриархией созрело уже в марте 1943 г., когда стало ясно, что Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Петра Крутицкого уже нет в живых.

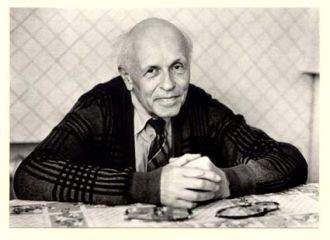

Епископ Афанасий. 1943 г.

Тюремная фотография из следственного дела № Р-35561

В 1943 г. несмотря на перемену официальной политики в отношении Церкви не прекратились преследования церковных деятелей, находившихся в оппозиции к митрополиту Сергию (Страгородскому). В их числе был и епископ Афанасий (Сахаров). Его арест был произведен по обвинению «в проведении про–фашистской агитации и распространении провокационных слухов и участии в антисоветской агитации». В 1944 г. дела епископа Афанасия (Сахарова), епископа Василия (Преображенского), иеромонаха Иеракса (Бочарова), священника Петра Шипкова, монахини Ксении (Гришановой) и Н. В. Трапани были объединены в одно следственное производство. Следствие стремилось получить картину стройной и разветвленной организации нелегальной церковной жизни, которая возглавлялась епископом Афанасием в то время, когда большинство оппозиционных архиереев были замучены или расстреляны. Н. Г. Трапани в своих воспоминаниях о святителе Афанасии писала, что в тюрьме, куда она попала вместе с епископом, о. Петром Шипковым, иеромонахом Иераксом и монахиней Ксенией, она столкнулась с созданной ГПУ гипотезой о существовании «Антисоветского церковного подполья».

Владыке инкриминировались тайные богослужения, рукоположения, ему предъявляли обвинения в том, что в своих письмах он отвечал на текущие вопросы церковной жизни.

Приговоренный к восьми годам ИТЛ, он отбывал срок сначала в Сибирских лагерях. Здесь в 1945 г. Владыка узнал об избрании на Архиерейском Соборе Патриарха Алексия (Симанского). Сразу после получении этого известия он и другие священнослужители, близкие ему, стали возносить на своих молитвах имя Святейшего Патриарха Алексия, «как законного первоиерарха Русской Православной Церкви, признанного всеми восточными патриархами, чрез которого совершается и наше единение со Вселенскою Церковию»[34].

Последнее место заключения святителя Афанасия. Дубравлаг. Зубово-Полянский дом инвалидов. Фотография 1959 г.

С декабря 1946 по июль 1947 г. Владыка томился в Темниковских лагерях. С июня 1947 г. — в Дубровлаге. В мае 1954 г. перемещен в Зубово–Полянский дом инвалидов для заключенных, где находился до 7 марта 1955 г. О пребывании в доме инвалидов свидетель–ствует письмо Председателю Совета Министров СССР Г. М. Маленкову. Уже предельно измученный, больной святитель описывает условия, в которых жил он и другие заключенные инвалиды, среди которых было немало священнослужителей[35]. 7 марта 1955 г. Владыка был освобожден из инвалидного дома и поселился в г. Тутаеве (Романово–Борисоглебск) у своего давнего знакомого исповедника Георгия Седова, который заявил себя опекуном епископа. С 24 октября 1955 г. до дня кончины святитель прожил в г. Петушки Владимирской области.

Дом, в котором жил святитель Афанасий, г. Петушки. Фотография 1998 г.

К этому времени относятся знаменитые два письма святителя к духовным чадам, распространившиеся среди церковных групп «непоминающих». Одно из этих писем, известное как письмо к О. И. Сахарновой, было послано монахине Варваре (Адамсон), живущей в Загорске (ныне Сергиев Посад) и монахине Серафиме (Ольге Сахарновой). В этом послании был канонически обоснован призыв к воссоединению с Московской Патриархией. Епископ Афанасий писал: «В настоящее время положение церковных дел совершенно не похоже на то, что было при м[итрополите] Сергии. Митр[ополита] Петра, конечно, нет в живых. Помимо первоиерарха Поместной Русской Церкви, никто из нас, ни миряне, ни священники, ни епископы, не можем быть в общении со Вселенской Церковию. Не признающие своего первоиерарха остаются вне Церкви, от чего да избавит нас Господь!»[36] После ознакомления с этим письмом многие воссоединились с Московской Патриархией.

Освободившись из заключения в 1954 г., епископ Афанасий испытал тяжелейшую душевную травму: то, что он видел, невероятно угнетало его. Он писал другу: «Как было петь в стихире: муч[енику] Аврамию: "О велие дарование граду Владимиру! аки богатство небесное принесошася в онь… Мощи мученика Аврамия… комуждо… во утешение". Где сии святые мощи?.. Сначала, выкинутые из раки, валялись беспризорные на одной из гробниц в придельном алтаре, — потом оказались в музее, теперь, по–видимому, выкинуты и оттуда!.. Ужасно, ужасно…[37] Что ни праздник Русских святых, — слезы и плач…»[38]

Но Владыка не позволил скорбям и печалям сломить свою душу, лишить ее духовного мира. Он принимается за работу, возглавляет деятельность Богослужебно–календарной комиссии Московской Патриархии и заканчивает службу Всем русским святым, собирает службы и жития со всех концов России и даже из–за границы. Редактирует богослужебные книги, составляет моления за Русскую землю и многие другие. Он тщательно собирает все, что известно о русских подвижниках благочестия, составляет многостраничные книги своих «Синодиков», предстательствуя пред Богом за всю Россию.

После освобождения Владыки Афанасия многие чада Церкви потянулись к нему, как овцы, не имеющие пастыря, поскольку их духовные отцы были замучены, храмы и обители разорены. К нему рекой полились письма. Судя по архиву епископа Афанасия, ему писало не менее четырехсот человек. К нему обращались духовные чада о. Алексия и о. Сергия Мечёвых: «Просим Господа, дабы Он продлил Вашу жизнь для молитв за нас, рассеянных чад маросейских. Нет благолепных служб уставных у нас, нет праздничных поздравлений и благословений наших отцов, и мы остались как на реках вавилонских, хотя и свободны. Просим Вас, помяните, кого Вы помните, чтобы и мы в эти святые дни получили радость, как воспевает Св. Церковь» (письмо О. В. Глушковой и др. от 5 января 1960 г.).

Святитель Афанасий, пос. Петушки. 1962 г. Фотография Г. Н. Медведева

Писали монахини закрытых монастырей, простые люди и знаменитые ученые, архипастыри и пастыри, эмигранты, бывшие заключенные, писали католики, писали нецерковные люди, ища выхода из своей беды. Те, кто хоть раз соприкоснулся на своем жизненном пути с Владыкой Афанасием, старались восстановить с ним связь, их письма полны признательности за ту поддержку и веру, которые они получали от общения с ним. Корреспонденты соединяли с Владыкой своих знакомых, и так образовывались целые духовные семьи.

Святитель Афанасий, пос. Петушки. 10 сентября 1962 г. Фотография Г. Н. Медведева

Эпистолярное наследие святителя Афанасия Ковровского уникально по своему объему, содержанию и числу адресатов. Не только в годы гонений, когда хранение личных документов было делом весьма рискованным, но и в дореволюционные времена крайне редко сохранялось такое количество писем церковных деятелей. К настоящему времени найдено свыше пятисот писем епископа Афанасия, бережно сохраненных в личных архивах. Некоторые письма найдены в следственных делах, хранящихся в архивах ФСБ.

Каждый святой старец, поучающий своих чад, сообразуясь с их духовным состоянием, отбирает из христианского учения то, что ближе ему и полезней его духовным детям. Письма Владыки, собранные вместе, даже спустя много лет после окончания гонений, оставляют чувство, которое точнее всего можно назвать словами «утешение в скорбях».

Все адресаты Владыки несли огромный груз скорбей и лишений. Они лишились храмов и любимых пастырей, редким счастьем для них было принятие Святых Таин, их близкие, как и владыка Афанасий, нередко находились в заключении, о многих неизвестно было, живы они или уже перешли порог земного бытия, часто верующие люди чувствовали себя в изоляции среди советского населения, быстро терявшего веру, безбожный мир оттеснял их в самый дальний угол общественной жизни. К этому прибавлялись лишения материальные — нехватка денег, продуктов, одежды. И среди многочисленных духовных опасностей, страстей и грехов, подстерегающих человека на его жизненном пути, им чаще всего угрожали не сребролюбие, не чревоугодие, не блуд, не честолюбие, а уныние и отчаяние, к чему было очень много причин.

Святитель Афанасий, пос. Петушки. 1962 г. Фотография Г. Н. Медведева

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Какое великое утешение — вера наша!..»"

Книги похожие на "«Какое великое утешение — вера наша!..»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Епископ Афанасий (Сахаров) - «Какое великое утешение — вера наша!..»"

Отзывы читателей о книге "«Какое великое утешение — вера наша!..»", комментарии и мнения людей о произведении.