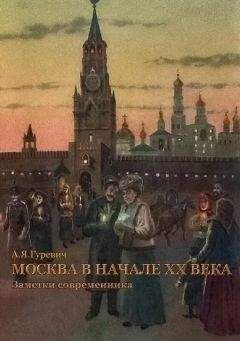

Анатолий Гуревич - Москва в начале ХХ века. Заметки современника

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Москва в начале ХХ века. Заметки современника"

Описание и краткое содержание "Москва в начале ХХ века. Заметки современника" читать бесплатно онлайн.

Написанные на склоне лет воспоминания А. Я. Гуревича, фронтовика, инженера-конструктора и участника советской космической программы, живо рисуют облик навсегда ушедшей Москвы. Память автора сохранила драгоценные детали и приметы быта Москвы начала ХХ века, от архитектуры до рекламы, торговых заведений, одежды и манер московских жителей, звуков и зрелищ старинной Москвы…

Прим. OCR: Переиздание 2010 г. издания 1976 г.

Против Каретного ряда за Садовым кольцом возник первый в Москве автомобильный завод Ильина, собиравший ничтожное количество автомобилей на базе получаемых заграничных частей.[35] Кузова легковых автомобилей были различными: открытые со складным брезентовым верхом, а иногда и без него; в виде кареты с открытым сиденьем шофера; полностью закрытые (лимузины) с внутренней стеклянной перегородкой, отделявшей шофера от пассажиров.

По бокам радиатора располагались два никелированных или хорошо начищенных латунных карбидных фонаря. Электрические фонари были редкостью. Сиденье шофера на многих автомобилях располагалось справа; и рычаги тормоза, и переключение скоростей были вынесены за борт автомобиля наружу, часто они выполнялись из бронзы и начищались до блеска. Электростартеров до 1914 года не было и при каждом заглохании мотора шофер выходил из машины и крутил заводную рукоятку, которая не снималась с места, а для того, чтобы она не болталась во время езды, на нее накидывалась кожаная петля, крепившаяся другим концом к рессорному клыку.

Шофера обычно носили кожаные фуражки и кожаные перчатки крагами. Несовершенные моторы автомобилей издавали сильный шум, треск и непривычный для того времени запах. Лошади, особенно новички в городе, часто пугались автомобилей, пятились назад, грозя наехать экипажем на тротуар.

Мотоциклы и велосипеды имели чисто спортивное значение, а булыжные мостовые препятствовали их распространению.[36] Только на Петроградском шоссе от Александровского (Белорусского) вокзала до Петровского парка была проложена хорошая гравийная велосипедная дорожка, обсаженная липами, сохранившимися до сего времени.

5 Санитарное состояние города

Несмотря на наличие большого количества дворников (2–3 человека в доме с 10–20 квартирами), улицы Москвы не отличались чистотой. Урн для мусора на тротуарах не было — они появились только в 20-х годах. Огромное количество лошадей покрывало мостовые навозом, его мгновенно расклевывали стаи воробьев. Дворники неоднократно в течение дня сметали навоз в большие железные совки и ссыпали его во дворах, откуда он вывозился ранним утром вместе с мусором на возах-колымажках, но отнюдь не каждый день.

Московский дворник (1900-е гг.)

Мусор сваливался жильцами в определенном месте двора, часто открытом и называвшимся «помойкой». Часто помойка находилась под окнами квартир и служила рассадником заболеваний, чему способствовало огромное количество мух, заполнявших квартиры, трактиры, продовольственные лавки, все кухни и прочие комнаты, особенно там, где появлялась пища. Борьба с мухами если велась, то только посредством липкой бумаги или тарелок с отравленной водой. Однако это были паллиативные средства и мухи летали тучами везде и всюду, за исключением пустующих комнат в богатых квартирах.

Летом, при ветре, по улицам носились тучи пыли. Поливка улиц и переулков (мостовых) производилась только в центре из железных бочек, установленных на одноосных одноконных тележках. Это, собственно, даже нельзя было назвать поливкой, а скорее обрызгиванием, так как редкие капли воды, падая без напора на мостовую, скатывались в шарики с пылью или быстро впитывались в грунт между булыжниками.

Продукты питания перевозились на открытых ломовых полках, иногда прикрываемых брезентом. Для перевозки мяса служили полки, обитые железом.

В зимнее время санитарное состояние города резко улучшалось: не было пыли, мух, снег покрывал грязь. Никаких уборочных машин не существовало — ни коммунальных, ни квартирных. Холодильная техника была только на бойнях и в меховом складе крупного мехоторговца Михайлова.[37] Хранение пищевых продуктов производилось в подвалах, заполненных льдом, заготовки которого начинались на Москве-реке и на городских прудах с января месяца. В таких подвалах- погребах холод сохранялся практически целый год. Зимой осуществлялся массовый завоз мороженого мяса, мороженой рыбы, дичи и всяких солений. Плохая защита пищевых продуктов приводила к массовому распространению крыс и мышей. Для борьбы с мышами в городе было огромное количество кошек, часто бездомных, а в мясных лавках часто держали гладкошерстных фокстерьеров, хорошо ловивших крыс и не могущих достать высоко подвешенные туши и окорока. Мышеловки имелись почти в каждой квартире.

Теперь просто приходится удивляться, как это москвичи не погибли от массовых эпидемий, хотя количество желудочно-кишечных заболеваний в летнее время было высоким. На улицах было много бродячих собак и отлов их был плохо организован. Появление бешенства среди собак не было редкостью.

В пределах Садового кольца подавляющее число домов, кроме мелких одноквартирных и старых деревянных, было канализировано, однако ночные ассенизационные обозы не были редкостью.[38] Водопровод был всюду, в квартирах, кроме окраин, где имелись водоразборные колонки.[39] На мостовых имелись люки для установки пожарных гидрантов. В городе речной или колодезной водой никто не пользовался, разве что на далеких окраинах. Только Сандуновские бани имели свою водокачку на Москве-реке около бывшей Бабьегородской плотины.[40]

Сандуновские бани (1900е-1910е гг.)

Водой Москва снабжалась — речной из Рублева, родниковой из Мытищ. Качество воды было хорошим.

В каждом доме имелся счетчик — водомер для оплаты, что способствовало экономному расходованию воды.

Общественных бань было много. Все они делились на 2 или 3 разряда. Лучшие из них — Сандуновские и Центральные, существующие и поныне.[41] Дома мало кто мылся, т. к. ванны были преимущественно в буржуазных дорогих квартирах и особняках. Парикмахерских мужских было достаточно и очереди в них были редкостью, дамские встречались реже, но и клиентки были не частыми. Много парикмахерских располагалось в районе Петровки, Кузнецкого моста и на других оживленных улицах.

Парикмахерское заведение И. Андреева в Москве (конец XIX в.)

Характерно, что дамские и мужские парикмахерские были раздельными. Это объяснялось буржуазной моралью, рассматривавшей вопросы туалета, как интимные: встретить знакомую даму при входе в парикмахерскую считалось неудобным. Некоторые парикмахерские в центре были хорошо оборудованы: имели кресла типа зубоврачебных, индивидуальные умывальники. Многие парикмахерские имели на вывесках вымышленные французские имена.

Скот в городской черте не держали, кроме лошадей. На окраинах можно было видеть и коров, но редко. Зато домашнюю птицу: кур, индюков, цесарок можно было увидеть и в центре, и в просторных дворах старых домов, часто поросших травой.

Каждой квартире полагался сарай во дворе или в подвале дома, независимо от наличия печного отопления, при котором он служил складом для дров, хотя иногда дрова хранились во дворе, открыто, сложенными в «кладку». В сараях помимо дров хранилась дачная мебель и всякие ненужные старые вещи, мешающие в квартире, которые жалко было выбросить. В некоторых старых домах, особенно особняках, имелись каретники и конюшни, используемые иногда по назначению, а иногда, как сараи или торговые склады, они сдавались в наем.

Во многих домах имелись общие прачечные с большим чугунным котлом для кипячения белья, водогрейным котлом и с большими лоханями для стирки и полоскания белья. Вообще, как правило, стирку производили дома в деревянных лоханях на высоких ножках с деревянной затычкой, закрывающей отверстие в дне лохани для слива воды, или пользовались деревянными корытами, сделанными из одного куска дерева. Воду грели на кухонной плите в специальном баке или «коробке» из оцинкованного железа, вмонтированной в плиту и постоянно заполненной водой, которая подогревалась во время топки плиты. Эту же воду использовали и для мытья посуды. В каждой кухне имелись полати, на которых обычно подсушивался очередной расход дров.

Белье сушилось на чердаках. В то время на всех крышах имелись слуховые окна, открытые настежь летом и закрытые зимой.

Общественных прачечных было немного. Единственная (насколько я помню) механическая прачечная была в Леонтьевском переулке (теперь улица Станиславского) и принадлежала иностранцу Бравастро. Было несколько китайских прачечных, в которых работали мужчины- китайцы, отлично выполнявшие стирку, особенно мужского крахмального белья, к которому в те времена предъявлялись высокие требования.[42] Кроме того, во всем городе было несметное количество прачек, бравших стирку на дом или приходивших за ничтожную плату с «харчами» стирать на квартиру.

Прачки. С картины А. Архипова (1901)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Москва в начале ХХ века. Заметки современника"

Книги похожие на "Москва в начале ХХ века. Заметки современника" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Гуревич - Москва в начале ХХ века. Заметки современника"

Отзывы читателей о книге "Москва в начале ХХ века. Заметки современника", комментарии и мнения людей о произведении.