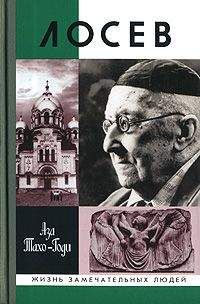

Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.

Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)

Городок наводнили беженцы с запада, хаотические толпы людей, не знающих, где найти пристанище, большей частью народ из Прибалтики. Никто из нас не понимает, почему? То ли их выселили в Сибирь — и живите, как хотите, хоть умирайте, то ли сами бежали. Почему-то эти вновь прибывшие, достаточно богатые, наводнили рынок своими красивыми заграничными вещами, цены поднялись сразу и невероятно. Вот тут-то мы и стали вспоминать наше благодатное житье-бытье и серьезно думать о пропитании. Весной спасаются диким чесноком, который здесь называют колба (аналог кавказской черемши, только еще более острый). Весной и летом весь городишко погружен в густой, едкий запах колбы. Чего только с ней не делают, можно сказать, всё. Аборигены из ойротов, те курят флегматично табак, жуют его и заодно жуют так называемую серу (какие-то наросты на деревьях), жуют колбу и вполне безразличны к нашим проблемам. Русские жители имеют свои хозяйства, держат коров, коз, всякую живность и тоже нас не понимают. Мы, студенты, пытаемся приспособиться; ребята вовсю поедают дикую колбу, но я не выношу ни ее, ни ее запах, мне отвратительный. Зато в городе работает пивзавод, а там и дрожжи пивные продают, и прекрасное пиво. Вот наши мальчишки таскают в чайниках это столь жизненно важное питие, и мы дружно на него налегаем. Я больше никогда его не пила, вернувшись в Москву, но в голодном для нас алтайском городке мы остались живы, не покрылись фурункулами и язвами (от бескормицы, как говорится) только благодаря благодетельному действию этого пенистого, темно-коричневого, горьковатого напитка. Иначе — просто конец.

Конечно, в институтской некогда обильной столовой все сразу исчезло: и еда, и официантки, и повар, и мороженое разноцветное каждый день. Все сгинуло, как и не бывало. Теперь в столовой неуютно, грязновато, столики мокрые, тряпки и ведра всюду. Громадный бак у раздаточного окна (самообслуживание непривычно). Это самый важный элемент трехразового питания. На доске объявлений редкостное меню: «суп лоп.» и «суп рас.». Поясняю: суп лопша (орфография именно такая) и суп рассольник (сохраняю полное написание). По сути дела всюду одно и то же: мука на воде, так называемая болтушка, иной раз плавают сгнившие соленые огурцы. Чтобы съесть хоть несколько ложек мокрой муки, мы подделываем обеденные талоны — вместо двух, пишем двенадцать или двадцать, и нам льют в принесенные кастрюльки это пойло. Надо еще уметь осторожно слить в бак ненужную воду и так же осторожно донести до дома взбаламученную муку. Мы будем ее сдабривать киселем из калины: благо ее полно в любое время года, то свежая, прямо с куста, то мороженая, и тоже на кустах. Спасительную калину перетираем с водой и согреваем прямо в печке, когда прогорят дрова.

Лучше всех умеет обращаться с ликвидацией воды профессор Иван Григорьевич Голанов. Он необыкновенно ловко сливает в бак так называемый суп (имел Иван Григорьевич опыт лагерного жития)[180].

Никогда не забуду, как вошел в наш деканат небольшого роста мужичок в выцветшей розоватой рубахе, подпоясанной веревкой, на которой висел чайник (сразу видно, откуда сей посетитель), и отрекомендовался скромно, с поклоном: «Профессор Голанов» (да он и был из крестьян, уроженец Тулы).

И несмотря на все трудности, когда наступила весна (а она очень поздняя), Алтай открылся нам во всей красе. Разве забудешь голубоватые, покатые горы (совсем на Кавказ непохожие)! А вдалеке над всей этой благодатной землей царит Белуха. Мы ее видим (в ней более четырех тысяч метров высоты) из окрестностей нашего городка. Горы и долины — в цветущих кустах и цветах. Все совсем на наше непохожее. Так и стоит перед глазами изобилие этой земли. Вдыхаешь красоту странных ирисов с ароматом персиков, удивляешься полевым гиацинтам и лилиям, стрелочкам лука, ромашкам всех оттенков. Цветы наши садовые растут здесь на свободе, какими-то необычными пришельцами. Никогда не видала среди дикой природы столько изысканных форм и красок. А колокольчики розовые? А левкои голубые? Может быть, только в полевом царстве Верхнего Гуниба в детстве. Глядя на алтайские красоты и краски, на бесконечную, вдаль уходящую дорогу по мягким зеленовато-голубым холмам и долинам, постепенно понимаешь, почему жили здесь буддисты с их верой в коловращение жизни и смерти, в колесо судьбы и в конечную нирвану, в полное ничто. Срываем с жадностью крупные гроздья черемухи (целые деревья, не кусты) со вкусом хорошей вишни, вместе с девчатами ломаем ветки обильной калины. Что летом, что зимой — всюду красота небывалая, и о еде не думаешь.

Разве забудешь мороз в сорок градусов? Но ветра нет, и столбы дыма из труб упираются в самое небо, а я иду в старенькой шубке и валенках (спасибо институту!) и не мерзну, иду долго-долго, в полном одиночестве, и совсем не страшно на льду уснувшей реки меж рядами голубых величавых елей. А голова полна мечтаний. Больше всего думаю о младшем брате, все кажется — жив, вернется, встретимся (даже если и стариками). И снег чистейший, солнце яркое, холодное, под ним россыпи алмазных снежинок, как на праздничной новогодней хвое. Безмятежный мир. Тишина. Думы.

Вспоминаю лето, июль. Стоит жара (мимолетна она и тем радостней), и мы, девчонки, будто без роду, без племени, стираем нехитрое наше бельишко в быстрой речке, которую все называют Улалашкой. Она стремительно несется и падает в безумную, дымящуюся от бега, пены и брызг Катунь. Может быть, это и есть река Майма, на которой стоит городок, но эту все кличут Улалашкой. У-ла-ла, у-ла-ла — почти как наше старинное ой-люли, ой-люли. Стираем, раскладываем на бережку, на травке, под горячими лучами. Как не вспомнить гомеровскую царевну Навсикаю и ее служанок, которые не хуже нас стирали и выбеливали под солнцем юга тонкое полотно? И мы высушиваем и выбеливаем то, что имеем по своей нищете, зато чистое. И по гальке, по траве босиком, можно снять свои «деревяшки» с какими-то замысловатыми ремешками (их делают местные умельцы). Можно что-то починить, заштопать (свет яркий, не то что дома вечером при коптилке — электричества на общежитие не хватает). Уроки моей тетки Елены Петровны пошли впрок. Верх любимого платьица вот-вот разлезется: отрезаю рукавчики короткие, отрезаю все по грудь, сооружаю бретельки и у меня готов сарафан, еще поношу на следующее лето. Думаю о будущем солнце, а оно на исходе. Скоро, в августе, заморозки ночные, и конец нашей полуголодной веселой свободе.

И никто не мешает мне благодатными летними днями полеживать в тени деревьев нашей обширной усадьбы, открывать страницы еще нечитанных книг. Так я познакомилась и запомнила воспоминания «Dichtung und Wahrheit» старого Гете о молодых годах[181] (писались поздно, издавались в течение многих лет, с 1811 по 1833 год). Иной раз просто лежу бездумно на горячей траве и повторяю нараспев пушкинские строки о далеком южном крае, где «пел Торквато величавый и где теперь во мгле ночной адриатической волной повторены его октавы»[182].

Мы голодны и беспечны в приютившем нас городишке на краю света, но мы — свободны. Или это нам только кажется?

Да, без книг, несмотря на прелести кратковременного лета или морозной долгой зимы, обходиться немыслимо. Милый деревянный бревенчатый домик библиотеки так и заманивает к себе. В домике летом приятная прохлада, зимой сладостное тепло, печи, изразцовые голландки, нагреваются знатно. Книги на открытых полках и подлежат обозрению. Ползаю буквально по всем полкам (мне разрешает наша старушка-библиотекарша), лезу наверх, сижу на корточках внизу, выискиваю. Здесь настоящая сокровищница. Хоть я и много читала в своей недолгой жизни, но и я с восторгом хватаю знаменитую трилогию Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса» — правда, тогда вышло только два тома (третий читала в Москве, много лет спустя, как только вышел). Запомнилась навсегда, и я не раз ее потом перечитывала. А то вдруг почему-то потянет к Руставели, к бессмертному «Витязю в тигровой шкуре» (по-грузински «Вепхисткаосани») в русских переводах (и Константин Бальмонт, и Ш. Нуцубидзе; уже не помню, был ли там Н. Заболоцкий в одной из ранних редакций, но комментарии подробные). История и культура Грузии всегда меня интересовали, и особенно годы ее процветания при царице Тамаре, время, которое профессор Шалва Нуцубидзе назовет Восточным ренессансом. Ну и конечно, под влиянием великой поэмы очень быстро сложила новый свой рифмованный опус по типу руставелиевской строфы — шаири, чтобы послать младшей сестре и подруге, Тане Кострикиной. Делюсь с читателем моим восторгом перед «Витязем»:

Месх безвестный Руставели чуждых не слагал газелий,

Воспевая Тариэля, для царицы всех цариц,

Для Тамар прекраснолицей, чтоб взметнувшеюся птицей

Поднялись ее ресницы, коль падет пред ней он ниц.

Он создал свои шайры, первые в подлунном мире.

Пусть поет старик-мествири эти звучные стихи.

Каждый стих рожден был болью, слез приправлен горькой солью,

Вскормлен нежною любовью, как нарцисс лучом зари.

Сладко роз благоуханье, солнца Грузии сиянье.

Нет для лавров увяданья и для славных вечен свет.

Как пурпурное алоэ распускается от зноя

Красками с Авророй споря — так для «Вепхис» смерти нет[183].

Книгами обмениваемся друг с другом, выясняются общие интересы с некоторыми студентами. Беседуем, сидя под деревьями, о прочитанном с Любой Кабо (дочерью географа профессора Р. Кабо), в будущем писательницей[184], очень мне симпатичной; и я прислушивалась к старшей своей собеседнице, уже прошедшей и через высшую школу, и через опыт самостоятельной жизни. Обмениваемся мыслями и книжками с Сашей Каном, историком (сын нашего профессора Сергея Борисовича Кана). Оказалось, что у нас обоих есть общие духовные запросы, и мое лютерово Евангелие имеет у Саши большой успех (давать не боялась — человек порядочный). С Леночкой Голубцовой (дочь Людмилы Васильевны Крестовой, доцента филфака) дружим по-настоящему — играет большую роль тесное общение и с Людмилой Васильевной, и с членом ее семьи Верой Дмитриевной Кузьминой (тоже наш доцент, я уже упоминала о ней выше[185]. С почтением смотрю я на студента мрачноватого, Толю Егорова (будущий академик РАН)[186]. Толя — старше меня на два года, очень молчалив и замкнут, много читает. Ребята удивляются — о чем это мы с ним можем говорить. Он мало с кем общается. Но у нас есть что обсудить, ведь он пишет работу у самого Б. А. Грифцова о Бальзаке, а я у Бориса Александровича работаю в семинаре и сочиняю «Романтические элементы в творчестве Бальзака», да еще по-итальянски читаю Данте и песнь о Роланде на старофранцузском — и тут без помощи профессора Грифцова невозможно обойтись.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Книги похожие на "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.