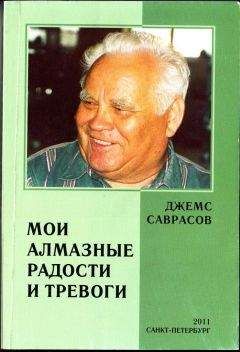

ДЖЕМС САВРАСОВ - МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"

Описание и краткое содержание "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ" читать бесплатно онлайн.

Автор — человек яркий, самобытный, бескомпромиссный. В 1956 г. он, геолог-геофизик, волею судьбы оказался в Западной Якутии, более полувека отдал полюбившемуся ему краю, создал в г. Мирный замечательный Музей кимберлитов. В книге собраны его рассказы о людях, их делах и достижениях, о трудной геологической работе и счастливых песенных досугах, о грустном и радостном. Большой личный опыт и хорошее знание литературы дали ему обильный материал для глубоких размышлений об окружающем его мире. К сожалению, он не дождался выхода своей последней книги.

Книга не оставит читателей равнодушными, особенно геологов.

Учился он средне, кончил 10-й класс без медали, и с институтом сразу у него не получилось. Сдавал экзамены в Ленинградский политехнический, но не прошёл по конкурсу и вернулся обратно в Вельск. Позднее он окончил Учительский институт в Архангельске, но в школе почти не преподавал, перейдя вскоре на партийную работу инструктором в горком или в райком партии. Там он нашёл свое призвание, заведуя отделом культуры. Много ездил по району е лекциями, собирая попутно материал по истории города Вельска.

Надо сказать, что Вельск весьма древний город. Он расположен в месте слияния двух крупных притоков Северной Двины — Вели и Ваги, видимо, служивших в древности путями передвижения новгородцев на север и на восток. Дима часто рылся в сохранившихся архивах, выискивая памятные события и даты. В каких-то документах он нашёл сведения, что город Вельск на сто лет старше Москвы. И сведения оказались, по его словам, вполне достоверными.

Как опекун культуры края, он заботился о краеведческом музее, находившемся тогда в чердачных помещениях Дома культуры — бывшего церковного собора, полуразрушенного в тридцатые годы. Он радовался любой своей находке по истории края, передавая ее в музей на сохранение. Мечтой его было собрать и разместить в пригороде Вельска сохранившиеся по району древние строения: избы, амбары, гумна, ветряные и водяные мельницы, крестьянский сельхозинвентарь (по примеру Малых Карел вблизи Архангельска). Мечты его не сбылись, как всегда у районных властей не хватало денег на культуру. Да и жизнь его для такого большого дела оказалась короткой.

Он с озабоченностью говорил, что в районе исчезают старые Ремесла и художественные промыслы. В некоторых местечках некому уже сделать обычные деревянные грабли, сподручное косовище к литовке, смастерить табуретку или изготовить кадушку для солений. Не говоря уже о дровнях, санях, хомутах и прочей сбруи для лошадей. Впрочем, и лошади стали повсеместно исчезать из жизни крестьянина. Как будто трактора и комбайны могли заменить лошадей на всех видах сельхозработ северной деревни.

Любопытный пример его заботы о крестьянских ремеслах. Когда-то повседневной обувью северного крестьянина были лапти. Точней, не лапти (которые плетут в более южных областях из липовой коры), а ступни, изготовляемые из березового лыка. Ступни имеют несколько иную форму, нежели лапти, более сходную с калошами. Эта обувь, подогнанная к ноге, очень удобна в пользовании. Даже при ходьбе по сырым местам. Влага, проникая в ступни на болотине, при выходе на сухое место отжимается, и портянки становятся как бы сухими, ноги не мерзнут от сырости.

Но со временем лапти и ступни были вытеснены кожаной обувью, спроса на них не стало и искусство плетения обуви из лыка начало хиреть. Старики-лапотники поумирали, не имея возможности передать своё умение кому-либо из молодежи. А это не такое простое дело — сплести лапти, можно сказать даже — тонкое дело. И когда в Вельском районе остался всего один умелец этого древнего ремесла, то Дмитрий Иванович пошёл к нему на выучку. И научился у того плести взаправдашние ступни. Даже научился «троить» их, делая более прочными (то есть вдобавок к двум переплетенным лыкам вставлять третье, для прочности). Освоил он также навыки «лыкодера»: снимать бересту с дерева узкими длинными лентами с помощью костяной пластинки. Это тоже требует определенных навыков, аккуратности и терпения.

Конечно, инструктор райкома, плетущий лапти, казался смешным в глазах чопорной партийной элиты, да и просто сторонней публики, но Дмитрий Иванович не боялся насмешек и продолжал совершенствоваться в своем мастерстве. Две пары лаптей (ступней) его производства, мне подаренные, я храню как дорогую реликвию.

Встречаясь с ним в шестидесятые — восьмидесятые годы, когда он секретарил, мы почти никогда не говорили о политике. Он знал, что я беспартийный и критически отношусь к некоторым постулатам коммунистического мировоззрения, а я уважал его веру в коммунистические идеалы, его нелегкий труд во благо общества, и мы в разговорах не задевали скользких тем. И без них нам было о чем поговорить.

Лишь однажды нам пришлось нарушить это табу. Когда-то, провожаясь после очередной моей побывки в родных краях, мы сидели с бутылкой и немудреной закуской около полуразрушенной церкви в местечке Морозово. Колокольня церкви была снесена, а в самом куполовидном здании содержался склад какой-то колхозной техники. Через зарешечённые оконные проемы были видны великолепные росписи на стенах, удивительно хорошо сохранившиеся. На мой немой упрек Дмитрий Иванович обронил тогда фразу, которая мне навсегда запомнилась: «Наверное, зря мы разрушали такую красоту». Он сказал «мы», то есть честно брал вину и на себя. Хотя лично он никогда бы не стал разрушать святыни. Даже в такой мелкой детали проявилась его порядочность.

С годами он стал душой нашего школьного товарищества. Он скликал» на очередной— через 5—10 лет— юбилей окончания школы выпускников нашего класса. Списывался с иногородними, намечал время, встречал нас и провожал, устраивал «стыковки» с молодёжью в школе и пикники за городом. Словом, обеспечивал всем, насколько это было в его власти. И мы стремились попасть на эти встречи: с разных концов страны, кто где жил и работал, собиралось до 14 человек (из 20 окончивших десятый класс в 1948 году). Правда, на 40-летие явились уже немногие.

Распад компартии Дмитрий Иванович, конечно, сильно переживал. Но, по-видимому, он понимал, что перемены в партийной жизни необходимы. Иногда в его репликах по тому или иному поводу это всё же проскальзывало. Хотя верным партии он оставался до конца. Может быть, за верность идеалам, а может, за его моральную чистоту (он никогда не злоупотреблял властью в своих личных интересах) коммунисты-ленинцы района избрали его в начале перестройки первым секретарем. Фактически это была уже общественная должность, от которой он никакой материальной выгоды не имел. Не получал даже ничтожной зарплаты. Пенсий ему и его жене едва хватало для пропитания и для содержания внучки, которая росла у них на руках. Он вынужден был прирабатывать двести-триста рублей дворником при детском садике.

Много времени он отдавал даче, построив там своими руками дом. Картошкой и овощами он обеспечивал семью на всю зиму. От старой номенклатурной должности он особой корысти не имел, разве что квартиру в каменном доме да старенький разбитый газик, который он постоянно ремонтировал и на запчасти уходило до половины его не очень высокой пенсии.

Здоровье его в последние годы было незавидным. Мучило давление, нередко он подолгу лежал в больнице. Умер он, не дожив до 65 лет.

Думается, что если бы все коммунисты были такими же бескорыстными и преданными великой идее, то она не была бы отброшена цивилизованным человечеством и сохранила свою притягательную силу.

ПЕТРОВИЧ И МАЛАЯ ГЭС

Александр Петрович был сельским врачом в местечке Морозово Верховажского района. Небольшая его больничка обслуживала около тридцати деревень и лесопунктов округи на севере района. В годы войны и до конца 50-х годов он был, по-видимому, единственный лечащий врач округи, одновременно исполняя обязанности заведующего больницей. Лечил он от всех болезней и, видимо, небезуспешно. Во всяком случае, к нему уважительно относились все жители деревень. От клиентов его о Петровиче можно было услышать только хорошее; он был непререкаемым авторитетом среди людей пожилого возраста. Он и зубы дергал умело. А зубная боль — это бич многих пожилых женщин в деревнях, удалённых от городских поликлиник, избавление от боли они считали за великое благо. И были бесконечно благодарны Петровичу, если тот удалял больной зуб.

Как у всех сельских врачей, практика у него была огромная, поэтому он знал многое о разных болезнях. Но возможности лечения больных у него, конечно, были ограниченные, не имелось в те годы достаточного количества лекарств, да и антибиотики еще не получили широкого распространения. Но он лечил иногда и трудных больных, не имея под рукой лекарств. Возможно, в каких-то случаях он использовал и психотерапию, и в какой-то мере обман, давая больным безвредный порошок и внушая им его целительную силу. Не будем строго осуждать его за это.

Но не о врачебных его приёмах ниже пойдет речь. Петрович был хорошим хозяином. Больница у него была на редкость ухоженной, чистой, подходы к домам по гравийным дорожкам, летом вдоль дорожек клумбы с цветами. При больнице имелся приличный огородик в десяток соток, засаженный летом картошкой и всякими овощами (подспорье для питания лежачих больных). По периферии этого огородика сложены были в три ряда высокие поленницы. Проходя мимо в школу (в годы войны), мы всегда завидовали этим запасам; в деревнях дрова всегда были большой проблемой. Хотя лес вроде и рядом, но заготовить и привезти дрова из сухостоя для рядовых колхозников — целое дело. Вероятно, Петрович использовал для заготовки дров не слишком тяжелых больных, может быть, даже придерживая некоторых в больнице и дольше положенного срока, лишь бы они работали на колке дров и в огороде.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"

Книги похожие на "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "ДЖЕМС САВРАСОВ - МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"

Отзывы читателей о книге "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ", комментарии и мнения людей о произведении.