Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О времени, о Булгакове и о себе"

Описание и краткое содержание "О времени, о Булгакове и о себе" читать бесплатно онлайн.

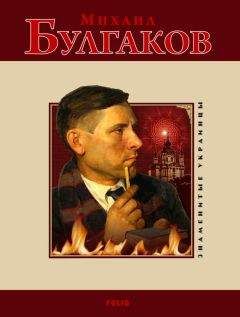

С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».

Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.

В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.

Это был сложнейший период его жизни, и не только в житейском смысле (голод, нищета, бесприютность, малоудачные и случайные литературные опыты). Сложность заключалась в том, что надо было разобраться в тех событиях, в гуще которых он очутился. Надо было многое понять и прежде всего понять самого себя. От «деникинского балагана» он отвратился, но осознание полнейшего краха интеллигенции, связавшей свою судьбу с белым движением, как впоследствии он показал это в «Днях Турбиных» и в «Беге», пришло не сразу. Должно быть, свой внутренний идейный путь Булгаков прошел не однозначно. Попытка более подробного рассказа была бы с моей стороны по меньшей мере не достоверной. Я могу лишь об этом догадываться. Он не знал, что Анна Андреевна Ахматова уже написала:

Мне голос был. Он звал утешно,

Он говорил: Иди сюда,

Оставь свой край, глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда.

<…>

Но равнодушно и спокойно

Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной

Не осквернился скорбный дух.

Строки эти написаны в 1917 году, в полуголодном, испуганном Петрограде, в перепутанице литературных ссор и разрывов между недавними единомышленниками, а его мотало из стороны в сторону, он находился в самой гуще «грешной России», воочию видел ее, хлебнул досыта. И как знать, может быть, когда он очнулся в Батуме, где под покровом ночи уходили в море шаланды контрабандистов, не подкрадывались ли к нему разные мысли? Ведь пробраться в Турцию из Батума было тогда, пожалуй, легче, чем в Москву. Были ли колебания? Допускаю и это.

Но он принял твердое решение — в Москву! И коли решил, то, как всегда на крутых поворотах, действовал, отбросив какие бы то ни было размагничивающие сомнения. Только в Москву, хотя все там было для него загадочно и зыбко! В Москву, потому что уже мерцала там молодая русская литература! Ветер доносил ее и сюда… В Москву! Только в Москву! Это решение определило его судьбу, и именно оно сделало его писателем.

Вскоре, вслед за ним, уехала Татьяна Николаевна. Едва уцепившись за московский быт, он тотчас позвал ее, и началась их новая жизнь, неуютная еще, но с ощущением, что кочевье кончилось. Он превратился в репортера, в фельетониста, в газетчика, и дела его постепенно закрутились. А главное, как я уже упоминал, в этот период был начат и закончен роман «Белая гвардия».

Можно проследить по газетам, как постепенно исчезал фельетонист Булгаков. Если в 1923–1924 годах в одном «Гудке» (по приблизительным подсчетам) он опубликовал 57 фельетонов, то далее они попадаются все реже. В издательстве «Недра» вышла книга его рассказов «Дьяволиада», начал печататься роман. И вот уже появился не фельетонист, а писатель Булгаков.

Он сразу оказался не только в центре шумливой толкотни преуспевающих молодых литераторов, но и попал в среду «сменовеховцев», бывших эмигрантов, нахлынувших из Парижа и Берлина. Вернулся на родину А. Н. Толстой с группой профессоров, писателей и журналистов. Нетрудно представить себе, каким контрастом ошеломило его все это общество после полунищего существования (ах, боже мой, и ненавистного «коммунального» быта, связанного с ней, с Т. Н. Лаппа!). Не воспринимайте мой невольный укор другу как свидетельство очевидца, я тогда еще не был знаком с Булгаковым. Тем не менее предположения мои не вызывают у меня сомнений. В повести «Записки покойника» («Театральном романе») он изобразил сатирически (и очень смешно) один из литературных обедов, на котором наши писатели чествовали своих знаменитых коллег, вернувшихся на родину. Среди них могла быть и Любовь Евгеньевна. В повести он не упомянул о ней, но, думаю, он увидел ее впервые именно в этом окружении. Она явилась перед ним поистине как из другого мира!..

Свои черновые записки о Булгакове (в отрывках опубликованные в журнале «Театр» еще в 1966 году) я прежде всего прочитал Лене и сказал ей, что она для меня решающий цензор и может вычеркивать все, что покажется ей неверным[78], не дай бог, выдуманным или бестактным. Она попросила меня лишь об одном: как можно короче написать о Л. Е. Белозерской. Даже малейшее нелицеприятное суждение о ней с моей стороны непременно будет рассматриваться как подсказанное Леной. «Кроме того, — говорила Лена, — Люба все-таки добрая женщина и никогда не упрекнет тебя в неблагородстве только за то, что ты любил Мишу и стал моим, а не ее другом. И ведь она знает, как много ты пережил за эти годы. Разве этого недостаточно, чтобы понять, что твоя жизнь в Мансуровском кончилась? Все стало у тебя по-другому. Может быть, и ты сам стал немного другим. Нет-нет, я уверена, что она поняла, как, я думаю, поняла Марика, ведь она поняла?»

Лена! Я помню твои слова и вычеркнул все лишнее, написанное в запале, ибо не мог не защищать тебя, когда Миша ушел к тебе, перестал быть Макой и Масей-Колбасей, а про тебя говорили бог знает что. Ты многого не знала, но тебя, конечно, больно укололо, что большинство «пречистенцев» перестало бывать в твоем доме. До войны я продолжал встречаться с Любовью Евгеньевной (она часто заходила к нам, потому что дружила с Марикой, моей прежней женой), но холодок между нами все более чувствовался. Как видишь, я рассказал о ней очень сдержанно, стараясь не произнести ни одного неосторожного слова. И если прорвалась кое-где ирония, то считай, что это от дурной склонности моего ума; за внешним — подсматривать подкладку. Повинен в этом. Но теперь, когда тебя не стало, что-то окончательно надорвалось в моем отношении к ней.

В шестидесятые годы вновь возникло имя Булгакова, и оно прогремело, как внезапно налетевший вихрь. Это была не запоздалая реабилитация автора «Дней Турбиных» и запрещенного «Бега». Это было поразительное явление большого и неповторимого писателя, дотоле совсем неведомого читателю. Через двадцать лет после его смерти! Думаю, Любовь Евгеньевна лишь тогда до конца осознала, с кем ей пришлось прожить несколько лет. Пусть она на меня не обижается, но ведь это, пожалуй, так и было? От нее уходил не автор, сверкнувший лихо «Днями Турбиных», а притихший «неудачник», сочинявший заказные пустяки. Слава его меркла. И, уж во всяком случае, роман «Мастер и Маргарита» в своем завершенном виде должен был ее поразить не меньше, чем любого постороннего читателя. Но пока ты была жива, она ни единым словом не напоминала о себе. Лишь в семидесятые годы, когда тебя не стало, я вдруг получил из редакции журнала «Театр» два письма, написанные ею. В них она опровергала сообщения Левшина, вспоминавшего о квартире на Большой Садовой, в которой проживал Булгаков в первые годы его московской жизни. Естественно, я не могу подтвердить правдивость фактов, рассказанных Левшиным, но писал он о Булгакове с большой теплотой. А вот письма Любови Евгеньевны меня огорчили: не содержанием, а тоном. Появилась новая «вдова» Булгакова, вдруг засуетившаяся. Она заявляла и о своих правах на безапелляционное суждение. Первое письмо было подписано — Л. Белозерская, второе — Белозерская-Булгакова. Затем стали появляться отдельные ее «публикации» в самых неожиданных местах.

Вряд ли она могла свидетельствовать о жизни Булгакова на Садовой, скорее всего, даже не видела «максудовской» комнаты. До переезда к застройщику на Большую Пироговскую жила с Булгаковым во флигеле в Обуховском переулке. И уж никак не участвовала в его скитаниях в годы гражданской войны, была в эмиграции — в Константинополе, в Париже, в Берлине. Тем не менее в журнальной публикации «Белая гвардия» посвящена ей! И когда этот роман переиздавали в однотомнике избранной прозы («Художественная литература», 1966 г.), Лена не колеблясь сохранила посвящение. «Я оставляю его, потому что оно сделано рукой Миши», — говорила она, хотя прекрасно понимала, что роман написан о том времени, которое неразрывно связано с первой его женой, с Татьяной Николаевной Лаппа. Они разошлись после двенадцатилетней совместной жизни, и самое мучительное было то, что произошло это, когда все самое трудное, казалось, было уже позади, дела его пошли в гору.

Совершался первый волшебный взлет Булгакова! Его имя становилось популярным. И уже возникали шумные «Дни Турбиных». Молодой автор был в легком угаре от успеха. Москва времен нэпа распахнула перед ним все свои мнимые соблазны. Даже рулетку в казино на Триумфальной, где вертелось коварное колесо счастья! И все это доступно — после стольких лет тягостных будней!.. Но не это главное. Другое, гораздо более важное, околдовало его — то, что Герцен назвал «кружением сердца», когда отступает разум, умолкает совесть и не хочется оглядываться назад. В таких случаях не очень я верю в «объяснения», и все-таки можно было найти бережные, прямодушные слова, обращаясь к близкому человеку, с которым было так много пережито. Не можно было — надо было! И еще это «посвящение»! Подведена черта. Конец. На Большой Садовой номер журнала с посвящением выброшен в коридор…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О времени, о Булгакове и о себе"

Книги похожие на "О времени, о Булгакове и о себе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе"

Отзывы читателей о книге "О времени, о Булгакове и о себе", комментарии и мнения людей о произведении.