Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

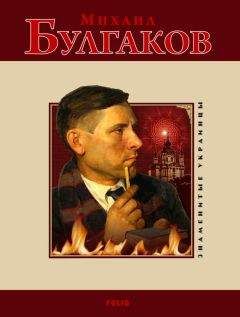

Описание книги "О времени, о Булгакове и о себе"

Описание и краткое содержание "О времени, о Булгакове и о себе" читать бесплатно онлайн.

С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».

Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.

В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.

Славянофильничали слегка, ратовали за высвобождение литературы от политики, чересчур навязываемой, и, как и полагается либеральному журналу, воевали с мещанскими вкусами.

Осип Мандельштам печатал очерк о литературной Москве, в условиях нэпа, в которой «Хлебников, как лесной зверь, укрывался от глаз человеческих и незаметно променял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу». Просвещенный Петербург откликнулся на его смерть лишь скудоумной, высокомерной заметкой. «Петербург, — писал Мандельштам, — разучился говорить на языке времени и дикого меда. Но зато именно там расцвела наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского, Шкловского»[33].

Литературная хроника сообщала, что ожидается появление ряда новых периодических изданий: толстого журнала «Русская жизнь», «Завтра» и др., а один из предприимчивых петроградских фотографов собирается даже издавать журнал типа «Солнце России», возможно, будут выходить «Огонек», «Нива», под названием «Красная нива», «Красный огонек», что Борис Пильняк живет под Москвой, в Коломне, революцию прожил там, мешочничал, ездил за мукой, писал рассказы, а теперь, после «Голого года», закончил роман «Иван-да-Марья»; что живущий в Феодосии поэт Максимилиан Волошин сильно бедствует, написал книгу «Неопалимая Купина»; что, по слухам, И. Н. Потапенко[34] был арестован в Житомире и затем пробрался за границу; что беллетрист Н. Н. Никандров[35] живет в Севастополе, где занимается покупкой и продажей вещей; что в Куоккале подвергся истреблению архив Корнея Чуковского; что Виктор Шкловский, сокрушаясь по поводу малого выхода книг по беллетристике, ищет желающих пожертвовать 7 миллионов рублей на издание лежащих втуне произведений 12 молодых писателей — «Серапионовых братьев»[36]; что получено письмо от Марии Моравской[37], которая находится сейчас в Нью-Йорке, она много путешествовала, объездила Вест-Индию и Южную Америку и в том же письме сообщает о Нижинском[38], который открыл балетную школу в Сант-Рио; что писатель Осоргин[39] умирает от голода в Казани; что в Москве возникло новое литературное общество — Общество друзей музея Чехова, в совет которого избраны Вл. И. Немирович-Данченко, А. И. Южин[40], П. Н. Сакулин, Б. Н. Зайцев; что… и т. д. и т. п. Можно было бы продолжить пестрый перечень этой хроники, но я и так слишком подробно остановился на этом журнале. Перелистывая его страницы, я не мог не сделать этого, потому что в случайности материала, в обрывках его, было заключено время, то время, когда был еще полный разброд в литературе, все толпилось, толкалось, и пока что старые корифеи Федор Сологуб, Борис Зайцев, Евгений Замятин, Иван Шмелев, Вячеслав Иванов[41] (будущие эмигранты) мирно соседствовали с молодыми литераторами, все больше и больше заполнявшими страницы журналов и сборников. «Россия» была перекрестком разных путей и дорог, противоречивый, пестрый журнал, но его направляла умелая, ловкая редакторская рука…

Итак, я отнес свою повесть туда. Редактор-издатель принимал авторов у себя дома, на Большой Полянке. Меня встретил рыжеватый человек с красными веснушками на лице[42]. Он взял рукопись и предложил зайти к нему через две недели. Я пришел в назначенный срок и позвонил с замирающим сердцем. Дверь отворила дама. Она смотрела на меня испуганно. Она сказала: «Редактора нет, он уехал и неизвестно когда вернется».

Он не вернулся совсем, он исчез. Журнал перестал выходить. Роман Булгакова так и не был напечатан до конца. Полностью он каким-то образом появился, кажется, в Риге. Моя рукопись пропала. Ходили слухи, что редактор «независимого» журнала «Россия» арестован, потом говорили, что он административно выслан за границу.

И он действительно оказался за границей. Я встретил его в Москве, но когда? — уже после войны. К моему удивлению, он был вполне благополучен, работал в одной из газет, как правоверный человек писал статьи и книги о литературе. Меня он, разумеется, не узнал, а я счел лишним напомнить ему о нашей давней встрече. О его журнале 20-х годов давно уже все забыли, так что говорить по этому поводу — что, как и почему — вряд ли стоило, а может быть, было бы и бестактно?..

Надо было заглянуть в глубины, где ворочалась неведомая Россия. Вот это хотелось увидеть воочию, узнать — не из книг. Путь к этому, как мне казалось, могла дать мне газета.

Я пошел в «Комсомольскую правду». Редактировал ее тогда Тарас Костров[43]. Если не ошибаюсь, он был ее первым редактором, но если не первым — то, во всяком случае, с его именем связано создание этой боевой, дерзкой газеты. Версталась она для того времени необычно — с крупными заголовками, лозунгами. На ее страницах то и дело открывали сенсационные дискуссии о комсомольском быте, о студенчестве, о литературе, об искусстве, с перехлестом за что газете влетало.

Редакция помещалась в Малом Черкасском переулке, у Старой площади. У Тараса было чуткое ухо на людей, а сотрудников он любил шумных. У Тараса с утра до ночи гудел народ. Ну а если появлялся Маяковский, то и вовсе превращалось все в бурный и веселый клуб.

Триумфально-популярный среди молодежи, но вместе с тем не раз обруганный, и травимый, и осмеянный, он любил заходить сюда, чувствовал себя здесь общим кумиром и признанным мэтром и, как всегда на людях, «играл Маяковского» — бравируя безапелляционной грубоватостью, принимался за составление хлестких заголовков-лозунгов для очередного номера. Высмеивая нас за беззубость и неизобретательность, он почти лежал на столе, склонившись над развернутым сырым оттиском, а в углу рта была зажата папироса. Мы стояли вокруг, наперебой соперничая в остроумии, чтобы отличиться перед ним. Тарас, выйдя из кабинета, любовался им и нами и от удовольствия почесывал кончик носа.

Помню я и появление в редакции Эдуарда Багрицкого[44], недавно приехавшего в Москву. Глуховатым голосом он читал отрывки из «Думы об Опанасе». Кто он и откуда, никто еще толком не знал, но он предъявил паспорт — свои стихи — и тотчас был признан своим. Мне кажется, он уже и тогда выглядел таким же, каким знали мы его позже — с зачесанной на лоб челкой, полнеющий, грузный. Время стерло для меня портрет молодого Багрицкого, только таким его помню.

Л. Иохвед, начинающий беллетрист, выпустивший в издательстве «Прибой» повесть «Пристань», заведовал отделом «Театр, кино, музыка». Мы сразу сцепились с ним по поводу Художественного театра (он признавал только Мейерхольда, а я уже не боялся говорить, что думаю) и несколько успокоились, сойдясь на Дзиге Вертове — оба считали, что надобно поднять дикий шум в его защиту. Иохвед тут же заказал мне статейку о кинохронике. Я пришел, как говорится, с улицы, но тогда вопрос о сотрудничестве решался просто: вали, докладывай о себе делом, т. е. напиши, а мы поглядим, что ты за птица, парень, и годишься ли нам. Я написал и, оказалось, сгодился.

Неожиданно устроился и мой бесприютный быт. У дяди Коли, который жил на Пречистенке[45], я бывал редко, самолюбиво сторонясь его старомосковского, как мне воображалось, чванливого барства. В дальнейшем расскажу, как я ошибался в этом родном мне человеке. Он был ученый библиограф, известный книжный собиратель. Его редкостную библиотеку хорошо знали московские книголюбы и букинисты (сейчас его собрание в «Ленинке»). Он жил в книгах, ради книг и прожил всю жизнь, никуда не выезжая.

В середине 20-х годов в Москву из Сибири вернулся его младший брат, Вениамин, человек совсем иной судьбы. В 1905 году за участие в восстании Ростовского гренадерского полка (полк квартировался в Москве, в Спасских казармах) военный суд приговорил его к смертной казни, которую заменили бессрочной каторгой. Он отбывал ее в знаменитом Александровском централе под Иркутском и был освобожден Февральской революцией. В годы голода и холода пречистенский дядя, зябко потирая руки, пофыркивал:

— Это все наш Веничка устроил…

Когда я познакомился с дядей Веней, он работал в редакции журнала «Каторга и ссылка». Его рассказы послужили мне материалом для сценария «Каторга», осуществленного чуть позже нашим содружеством (режиссером Ю. Райзманом[46], оператором Л. Косматовым[47] и мной).

Жена дяди Вени, сибирячка, поражала своей необычностью. Она одевалась в платья-сарафаны, расшитые ярко-желтыми подсолнухами, украшалась серьгами и бусами и была черна, как цыганка, шумная и властная, а он, не в пример ей, тих и покладист. Он был охотник, рыболов, лыжник-спортсмен, знаток беговых и скаковых лошадей, но все это — теоретически, по книгам. Он досконально изучил все это в тюремной камере, в которой три года просидел в кандалах, а потом ряд лет в одиночке, пока его не стали выпускать на общие работы. У него висели ружья, рыболовные снасти, лыжи, стопкой лежали беговые программки с пометками и справками о лошадиных карьерах. Но из ружей он не стрелял, спиннинги и удочки мирно стояли в передней. На лыжах он иногда ходил, а на бегах бывал регулярно. Туда у него был почетный билет. Он, разумеется, не играл, но беговики и лошадники знали его хорошо. Ходил он в сапогах, всегда безукоризненно начищенных, в гимнастерках или суконных куртках, сшитых наподобие тюремного бушлата, летом в светлых, зимой в темных, из добротного сукна. Коверкотовая фуражка с мягким кожаным козырьком заказывалась у Куприянова, лучшего шапочника тех лет. Он был аккуратист во всем. Рано ложился, рано вставал. Утрами делал гимнастику, был атлетического сложения, коренаст, с могучими руками. Весной и летом уезжал за город (у него был почетный, бесплатный билет на трамвай), совершал продолжительные пешеходные прогулки по заранее разработанному маршруту, а его жена Татьяна Ивановна намазывалась маслом и до аспидной черноты загорала. Комната после прогулок наполнялась букетами полевых цветов. Окна были распахнуты, дядя любил сквозняки. Громоздкая мебель из русского кустарного магазина, как в «Золотом петушке», стояла в комнате. На стенах висели ковры, и на тахтах ковры, стены обклеены обоями с шишкинскими мишками в лесу. Дядя терпел все это. У него в личном распоряжении была этажерка с книгами, и он сидел, погруженный в свои охотничье-рыболовные предположения или начищал сапоги и все туфли и башмаки, какие только имелись…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О времени, о Булгакове и о себе"

Книги похожие на "О времени, о Булгакове и о себе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе"

Отзывы читателей о книге "О времени, о Булгакове и о себе", комментарии и мнения людей о произведении.