Александр Володин - Герцен

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

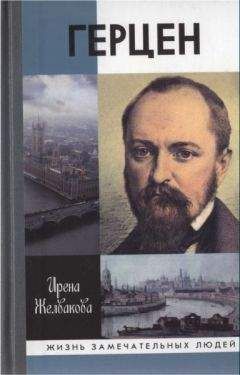

Описание книги "Герцен"

Описание и краткое содержание "Герцен" читать бесплатно онлайн.

В книге дается анализ философских воззрений великого русского революционера-демократа А. И. Герцена, показывается его отношение к гегелевской диалектике, эволюция его идей. Автор раскрывает своеобразие материализма Герцена, мыслителя, который, как подчеркивал В. И. Ленин, вплотную подошел к диалектическому материализму.

Хотя надежда всякий раз победит воспоминание, тем не менее борьба их бывает зла и продолжительна. Старое страшно защищается, и это понятно: как жизни не держаться ревниво за достигнутые формы?.. Новое надобно созидать в поте лица, а старое само продолжает существовать и твердо держится на костылях привычки» (9, III, стр. 206, 207).

Отсюда следует и объяснение, которое Герцен дает драматическому положению мыслящих, думающих, просвещенных людей в современной ему действительности: «Последнее время перед вступлением в новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякого мыслящего… Бедные промежуточные поколения — они погибают на полудороге обыкновенно, изнуряясь лихорадочным состоянием; поколения выморочные, не принадлежащие ни к тому, ни к другому миру, они несут всю тяжесть зла прошедшего и отлучены от всех благ будущего. Новый мир забудет их…» (9, III, стр. 209).

Из дневника Герцена 40-х годов мы знаем, как болезненно воспринимался им факт «распадения» его поколения с массами, разорванности с народом, пребывающим в состоянии исторической спячки. Много раздумывая об «органическом развитии всемирной истории», Герцен приходил к выводу, что в России «народ собственно мало участвовал во всей истории, он пробуждался иногда, являлся с энергией как в 1612, так и в 1812, никогда не показывал ни малейшего построяющего, зиждущего начала и удалялся пахать землю. Эта даль и безучастие народа есть, может, великое пророчество, но его прежде надобно признать как факт…» (9, II, стр. 337).

Тема социальной пассивности и активности масс находит свое отражение и в «Письмах». Рассматривая в статье «Схоластика» века Ренессанса, классического образования, Герцен замечает, что массы в эту эпоху ничего не выиграли; наоборот, «это распадение с массами, выращенное не на феодальных предрассудках, а вышедшее полусознательно из самой образованности, усложнило, запутало развитие истинной гражданственности в Европе» (9, III, стр. 235). Зато «Реформация со своими расколами» не миновала масс, дотронулась «до совести каждого человека». «Следствия этих споров, распрей были сообразны духу народному: для Англии — Кромвель, Пенсильвания; для Германии — Яков Бём…» (9, III, стр. 235–236).

Продолжая линию «Дилетантизма», Герцен и в «Письмах» развивает идею единства бытия и мышления в плане не только философском, но и социологическом: исторический процесс выступает как прогрессивное овладение массами наукой; лишь в будущем произойдет окончательное слияние образованности и труда, ликвидация общественного дуализма, и это будущее и есть социализм.

Важнейшим событием на пути к этому будущему выступает и в «Письмах» французская революция конца XVIII в. В самом начале работы, рассматривая развитие мысли и действительности как параллельные процессы и повествуя о страшном ударе, нанесенном идеализму «критической философией», т. е. Кантом, Герцен не упускает случая напомнить о столь же грозном и сильном перевороте, совершившемся в конце XVIII в. «в мире политическом» (9, III, стр. 113).

Однако Герцен не во всем принимает Великую французскую революцию, пишет об односторонности и самого переворота, и идеологии, его подготовлявшей. Так, сравнивая древний скептицизм Секста Эмпирика с «освобождением 93 года», он видит в этих явлениях лишь одностороннее отрицание, расчистку места «миру грядущему» (9, III, стр. 200).

Характеризуя энциклопедистов, Герцен пишет, что они «в области науки сделали точно то же из Локка, что бретонский клуб во время революции сделал из английской теории конституционной монархии: они вывели такие последствия, которые или не приходили англичанам в голову, или от которых они отворачивались» (9, III, стр. 309). В восемнадцатом веке «французы хотели всё вывести из разума: и гражданский быт и нравственность, — хотели опереться на одно теоретическое сознание и пренебрегали завещанием прошедшего, потому что оно не согласовалось с их a priori, потому что оно мешало каким-то непосредственным, готовым бытом их отвлеченной работе умозрительного, сознательного построения, и французы не только не знали своего прошедшего, но были врагами его. При таком отсутствии всякой узды, при пламенно-энергическом характере, при быстром соображении, при беспрерывной деятельности ума, при даре блестящего, увлекательного изложения, само собою разумеется, они должны были далеко оставить за собою англичан» (9, III, стр. 310–311). В частности, Герцен отмечает, что «Англия века жила в гордом сознании, что нет полнее государственной формы, как ее, а Франции достаточно было двух лет de la Constituante[48] чтоб обличить несообразности этой формы» (9, III, стр. 311). Говоря далее о французской дерзости отрицания, Герцен указывает не только на «Систему природы» Гольбаха, но и на «предсказанные» остроумием Руссо «остроты Комитета общественного благосостояния» (9, III, стр. 313).

Однако даже Великая французская революция — и именно в силу своего односторонне-отрицательного характера — не привела к новому обществу, лозунгом которого, по Герцену, является примирение, совпадение противоположностей. Дуализм средневековья еще не преодолен. «Века Реформации и образованности представляют последнюю фазу развития католицизма и феодальности» (9, III, стр. 220). Как и Шеллинг, наследник революции — Наполеон оказался «человеком прошедшего»: и у него провозглашение «примирения противоположностей и снятия их новым порядком вещей» осталось всего только обещанием (9, III, стр. 117). Лишь грядущая эпоха воплотит идею единства, гармонии, палингенезии.

Более ясно и конкретно в подцензурном произведении Герцен сказать, разумеется, не мог. Зато в дневнике он мог более четко определить свой социально-политический идеал. Читая в феврале 1844 г. книгу немецкого историка П. Штура «Untergang der Naturstaaten», Герцен так раскрывает свое представление о будущем. По его словам, грядущая эпоха «на знамени своем поставит не личность, а общину, не свободу, а братство, не абстрактное равенство, а органическое распределение труда…» (9, III, стр. 336). Герцену не ясны еще ни пути грядущего пересоздания общества (он оставляет пока открытым вопрос и о роли славян в этом процессе), ни детали будущего устройства, но то, что оно непременно будет иметь социалистический характер, — в этом у него нет сомнений. В последнем, восьмом письме, вступая в перекличку с самым началом произведения, он вновь прокламирует: «Человек не отошел, как думали мыслители XVIII века, от своего естественного состояния, — он идет к нему» (9, III, стр. 294).

Ф. Энгельс писал, что «взятое в целом, учение Гегеля оставляло… широкий простор для самых различных практических партийных воззрений» (4, стр. 279). Герцен, как видим, использовал это учение в революционно-просветительных целях, умело проводя в «Письмах» концепцию, согласно которой диалектика есть алгебра революции, философская основа социализма.

В свою очередь размышления Герцена над проблемами истории, переплетение его естественнонаучных занятий с изучением политически-социологических вопросов оказало чрезвычайно плодотворное влияние на его философские взгляды. Именно на этом пути наметились правильные контуры решения тех антиномий, которые он сформулировал при определении единства бытия и мышления.

Как это выглядело конкретно? Осознав «круговую поруку» природы и мышления, Герцен пытался разорвать этот логический круг посредством обращения к истории — такой действительности, которая включает в себя и природу и логику как свои моменты. Такое выдвижение на первый план истории как наиполнейшей, содержательнейшей действительности представляло собой, с философской точки зрения, попытку преодолеть ограниченность антропологического, натуралистического материализма.

Герцен начинает понимать, что без изучения истории ничего не поймешь ни в природе, ни в человеческом духе. «История связует природу с логикой: без нее они распадаются; разум природы только в ее существовании — существование логики только в разуме; ни природа, ни логика не страдают, не раздираются сомнениями; их не волнует никакое противоречие; одна не дошла до них, другая сняла их в себе, — в этом их противоположная неполнота. История — эпопея восхождения от одной к другой… Историческое мышление — родовая деятельность человека, живая и истинная наука, то всемирное мышление, которое само перешло всю морфологию природы и мало-помалу поднялось к сознанию своей самозаконности…» (9, III, стр. 129). «…Только об исторической науке и может идти речь, когда говорится о действительном развитии» (9, III, стр. 236).

С другой стороны, именно сложность исторического процесса, «многосторонность живого», наличие множества «скипевшихся» элементов в движущемся процессе и порождают, по Герцену, необходимость «спекуляции», диалектики как метода познания (9, II, стр. 125). Здесь по существу намечался новый подход в понимании мышления человека, устремленный за пределы логического круга «природа — человек». Однако в целом, хотя Герцен и апеллировал к истории, он все же не сумел разобраться в сущности и происхождении научного познания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Герцен"

Книги похожие на "Герцен" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Володин - Герцен"

Отзывы читателей о книге "Герцен", комментарии и мнения людей о произведении.