Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Собрание сочинений. Том II"

Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том II" читать бесплатно онлайн.

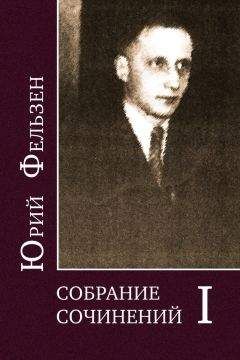

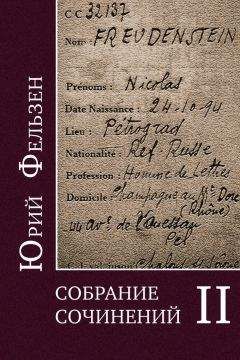

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Я смутно удивлялся тому, чему не раз удивлялся и впоследствии, насколько любовные мелочи, соединенные с Тониной «изменой», ощутительнее факта измены: так я видел из нашего сада, как Тоня спешит на вокзал, грызя цветок или травку и, вероятно, что-то напевая, и меня огорчало до боли, что я уже не мог ее догнать, к ней подойти, с ней вместе ходить (я понимал, что это было бы нелепостью). Незаметно подкрадывалась осень – еще сравнительно жаркие дни сменялись прохладными, сырыми вечерами, телеги вязли в лужах и грязи, море всё чаще скрывалось за туманом, ветер опять раскачивал деревья, появились шляпы и пальто. Как каждый год, с маниакальным упорством я искал повсюду грибы, обходил с утра все канавы, не отрывая глаз от земли, иногда вставал до рассвета (причем просыпался без будильника) и с теми же «скверными мальчишками», теперь поглощенными грибной лихорадкой и даже переставшими сплетничать, отправлялся в далекий березовый лес, где забывал о чувстве и о Тоне. Я не помню большей отрады, чем это бесконечное хождение по мокрой траве, по мшистым полянам, по мозолистым корням столетних берез, мимо редких сосен и елок, с одной азартной, волнующей целью – опередить незадачливых соперников и крикнуть с торжеством: «Мое гнездо!» У нас была своя давняя этика – мы сейчас же сбегались на крики и с толком, с пониманием дела (тем справедливей и, значит, тем завистливей) критиковали чужую находку, но заявленных прав не нарушали. Особенно меня восхищал какой-нибудь, разбухший от дождя, коричневый, губчатый, сморщенный гриб (тут начинались главные споры – червивый он или нет) и непременно где-то поблизости действительно беленькие толстые грибочки, приникшие головками друг к другу, точно крепкие пузатые щенки. Перед тем как отправиться домой, мы раскладывали, каждый в отдельности, в поместительных плетеных корзинах свою великолепную добычу, прилежно, со вкусом, ее сортируя по размерам и по назначению (для маринада, для варки, для жарения), и это было удовольствием и отдыхом. Голодные, усталые, в полдень мы не спеша возвращались к себе, к той новой, таинственной жизни, которая всё еще меня волновала.

По вечерам у нас происходили, под ненавязчивым надзором чьих-то тетушек, многолюдные, но тихие прогулки, сентиментально-влюбленно-поэтические: мы все разделялись на пары (кроме маленьких, шедших гурьбою в хвосте и негромко распевавших «Стеньку Разина») – Тоня с Алеком под ручку, в стороне от других, Люся и Нина со своими кавалерами – мне приходилось довольствоваться Энни, однако и с ней я поражался какой-то взрослой своей равноправности. Она говорила всё о том же – об Англии, о Бердсли, об Уайльде – и к этому прибавилась музыка: каждый из нас, без особого успеха, обучался игре на рояле и мог рассуждать о Бетховене и об известных тогдашних пианистах. Я любил наши вечерние прогулки: меня слегка умиляло и радовало, что где-то близко Тоня и Нина, что я умно беседую с Энни, что рядом стройно и мягко поют. В дождливые глухие вечера мы собирались обычно у Костровых, и было приятно смотреть, как миловидные, статные, высокие сестры, появляясь вместе в дверях, хозяйственно вносят угощения – дымящийся чайник, новое варенье, пастилу, мармеладные кружочки. До поздней ночи за чайным столом мы играли в различные игры – Алек и Энни ввели «up and down» (соблазнившись английским названием), что незатейливо нас развлекало: под столом передавалась монета, затем, по чьему-либо знаку, все руки на секунду подымались и опускались ладонями на скатерть, и по очереди нам полагалось угадать, в какой руке монета запрятана. Был законный, дозволенный повод для флирта, и, помню, я с трепетом касался горячих Тониных пальцев. Несмотря на мой любовный провал, было жаль уходящего лета, такого заманчиво-тревожного, и накануне нашего отъезда я не без грусти разговаривал с Тоней – предвосхищение, бледный прообраз тех идиллически-грустных разговоров, какие бывают «после любви», когда задетость и отчаяние проходят, но в памяти еще сохраняются их приукрашенно-живые следы. Мы сидели перед Тониной дачей на неудобных маленьких тумбочках, и у меня возникло ощущение (которое, кажется, и ей передалось) какой-то внутренней, душевной комфортабельности – Тоня, лукаво мне улыбаясь, притворно-кокетливо спросила: «Неужели мы нескоро увидимся?» Она дразнила себя и меня – мы в городе с ней не встречались, и не было даже оснований договориться, условиться о встрече. В тот день я впервые ее находил не только чарующе-красивой, но и ставшей привычно мне родной, и – без любви, без ревности, без боли – так неохотно с Тоней расставался, словно что-то от себя отрывал. Придя домой, в унылом одиночестве, я долго «бренчал» на рояле и вздрогнул, услышав донесшиеся с улицы поощрительные возгласы – «браво» – едва ли мною заслуженные: это были Тоня и Энни, так мило со мною прощавшиеся.

Погруженный в городские заботы и дела, в гимназически-семейный обиход и в ухаживания менее невинные, я мало думал о Тоне и о лете, о непонятных с ней отношениях, однако многое в то странное время для меня как-то внезапно оживилось. Я помню латинские стихи – мы разбирали их на уроке, еле вникая в затерянно-древний их смысл («Bello punico secundo musa pinnatu gradu intulit s’in bellicosam Romuli gentem feram») – и почему-то самый их звук меня удивил и обрадовал, точно в мою прохладно-вялую природу действительно проникла поэзия, от которой всё потеплело. Нам раздавали затем абонементы на классические пьесы в Михайловский театр: я знал, что в Тониной гимназии получены первый и третий, и со страстным упорством надеялся хотя бы изредка с нею встречаться, но мне достался именно второй, и у меня не хватило догадливой ловкости перемениться с кем-нибудь билетами. Я даже приготовил для Тони, к первой встрече на «Ромео и Юлии» (когда еще надежда была), меланхолически-наивные строки перевода, случайно в то время выхваченные мною из какой-то газетной рецензии: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Жюльете», – и долго в театре горевал, что не удастся Тоню поразить, сиротливо разглядывая кресла и балкон, таинственно связанные с нею. Несколько позже, перед Рождеством, я «взаправду» разругался с «математиком», обнаружив заносчивую смелость (об этом говорила «вся гимназия»), и, вспоминая, как оба мы хвалились такими воображенными случаями, я жалел, что Тоню не увижу и ей не смогу рассказать о своем непридуманном подвиге.

Весной меня приятно взволновало анонимное любовное письмо (впрочем, написанное Люсиным почерком) – в неизвестных мне, гладких стихах заключался ряд признаний и упреков, чем я был, разумеется, польщен. Люсина лирика кончалась словами: «Если же слезы мои не подскажут тебе, покоряюсь тогда неизбежной судьбе, но звездою моей не останешься Ты, и увянет любовь, и увянут мечты», – и прозрачно-поучительным намеком: «Не откладывайте никогда на завтра того, что можете сделать сегодня». Единственное в Люсином письме, что слегка меня охладило, была дата – первое апреля – но, зная Люсю, я это объяснил самолюбивой ее осторожностью. На всякий случай я не ответил, да и к любви нисколько не стремился, довольствуясь своим торжеством и возможностью гордиться перед Тоней.

В то лето я попал за границу и, как ни странно, еще целый год не видел Тони, даже на улице, но чуть ли не каждое утро по дороге в гимназию встречал двух барышень, ее одноклассниц, мне косвенно о ней напоминавших: я не был с ними знаком, однако с нетерпением их ждал, словно далекое Тонино сияние частично и на них отражалось. За эти годы, за время разлуки, моя влюбленность как бы раскрылась и стала ощутительной в те дни, когда, переносясь в свое прошлое, я не мог себе Тоню представить и не сразу ее узнавал на фотографии, правда, ей льстившей и выпрошенной мною у Люси: очевидно, в этом возрасте любовь нуждается в помощи фантазии. Наступили выпускные экзамены – полусвобода, забегание к товарищам, прогулки по набережной, в Летнем саду, самонадеянный, ранний, взрослый задор – в своих чрезмерно книжных мечтах я как бы учился в Тонину честь (наподобие рыцарских подвигов) и всё острее, всё упрямее хотел, чтобы кто-нибудь ей передал о моих гимназических успехах, о волевых непрерывных усилиях, и чтобы Тоня это оценила: лишь позже, с годами, я понял, как для меня отвратителен труд, как вымучен всякий мой успех, насколько лучше мне при этом скрываться.

Мы переехали на лето в Павловск, и вскоре после экзаменов я как-то сидел на скамейке у вокзала – был долгий концертный антракт. В знаменитом когда-то кружке разгуливала громкая, пестрая толпа (именно летом такая, как на юге), и вдруг передо мной оказались Энни с матерью, Тоня и Алек – я сейчас же к ним подошел и, после первых расспросов и приветствий, очутился с Тоней вдвоем, по ее незаметному почину: мы оживленней, естественней, чем прежде, непринужденно с нею беседовали, и на веселую мою болтовню она отвечала милым вздором, то смеясь, то вздыхая о прошлом и блестя не очень белыми зубами (ей вместо сломанного вставили другой). Я поздравил Тоню с прической и с вероятным окончанием гимназии, она меня – со студенческой фуражкой. На мой вопрос о дальнейшем, о курсах, она шутливо, но твердо, заявила: «Нет, с меня довольно учиться – выйду замуж и буду хозяйкой, а до того нафлиртуюсь, сколько влезет». Затем я слушал с особым волнением пленительно-мрачные звуки тангейзеровской стройной увертюры, и для меня они связались навсегда с любовью, с молодостью, с Тоней. У меня осталось впечатление какой-то с ней чарующей легкости и возникла смутная догадка, что Алека она «разлюбила», что он несчастен и весь потускнел, стал некрасивым, черным, худым. Но я на этом не сумел задержаться и воспринял отношения формально – что Алек Тонин жених, а я отвергнутый, забытый поклонник (потом я верил своим интуициям, и они большей частью оправдывались). Полудетское мое воображение, разгоряченное встречей и музыкой и романтизмом столь «сложных» отношений, работало без устали всю ночь, а к утру у меня появилась упорная, страстная потребность хоть с кем-нибудь всем этим поделиться. Я выбрал Люсю, составил письмо, аккуратно его переписал – и чудом в одной из старых тетрадок у меня сохранился черновик, и за тогдашние глупые бредни я до сих пор способен покраснеть. Вот из него наивный отрывок: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, я утверждаю, что Тоню не люблю, но что судьба меня столкнет и с нею и с Алеком, и я беспечно столкновения жду. Только ждать придется немало: Костровы на лето едут на Кавказ». Впоследствии при каждом любовном разрыве я точно так же что-то предсказывал («Сопьюсь… умру… отомщу…»), и никогда ничто не сбывалось. Люся в ответ писала о себе, о своих приключениях и новых знакомых – и ни слова о Тоне и об Алеке.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание сочинений. Том II"

Книги похожие на "Собрание сочинений. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II"

Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.